【専門家監修】一人暮らしの親が認知症になったら?対応法や注意点・支援サービスを紹介

更新日時 2021/11/24

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「一人暮らしの親が認知症になったらどうすればいいの?」

「独居老人が安心して暮らすための方法を知りたい!」

このような疑問や心配をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

高齢化が進んでいる日本では、独居老人の方は非常に多いです。

もし認知症を患ってしまうと、安心して暮らせないばかりか家族の負担も大きくなってしまうので、早い段階から対策を考えておく必要があります。

こちらの記事では、一人暮らしの親が認知症になった際の対策法や利用するべきサービスについて紹介していくので、参考にしてください。

- 介護や世話を行うキーパーソンを決めておこう

- 介護サービスの利用を早めに検討しよう

- 介護問題を一人で抱え込むのは絶対にNG

一人暮らしの親が認知症になる前にすべきこと

一人暮らしの親がいる場合、認知症になってしまうことに予め備えておくと安心です。

まず、認知症になってしまう前に考えておくべきこと、決めておくべきことを紹介していきます。

誰がメインで世話をするか決めておく

子が複数人いる場合は、中心となって親を介護するキーパーソンを決めておきましょう。

キーパーソンは今後の親の世話をするにあたって要となる存在となるので、認知症や介護に関する知識がある方が望ましいです。

子の介護に対する意見を取りまとめて、世話の方針を決めるのがキーパーソンの大切な役割ですが、介護や世話をすべてキーパーソンに委ねるのではなく、しっかりと世話を分担することが重要です。

できるだけ多くの方が関わることで世話の負担が軽減できますが、キーパーソンはがチームワーク良く親の世話ができるように指揮する必要があります。

仕事の負担は重いので、責任感やストレス耐性がある人が向いているでしょう。

独居の親の資産を把握しておく

子が知らない間に、認知症の親がクレジットカードで不要な買い物をしているケースが見られるので、早い段階で親の資産状況について把握しましょう。

認知症を発症したは適切な判断ができない状況なので、クレジットカードを持たせるのはとても危険です。

本人の資産と生活を守るためにも、キャッシュカードやクレジットカードは子が管理することが重要です。

また、親が加入している保険についても事前に把握しておき、万が一の際や支払事由に該当した場合は保険金を申請しましょう。

柔軟な働き方ができる職場にいるとより良い

認知症の親を抱えているという事情に理解があり、フレキシブルに対応してくれる職場に勤めていると安心です。

近年は高齢化が進んでいる状況もあり、介護休暇や介護休業の取得を促進する企業も増えています。

そのため、将来的に介護に時間を取られてしまう不安を抱えている方は、なるべく早い段階で働き方に融通が利く職場や仕事を選ぶことも一つの選択肢です。

また、介護離職を防ぐための諸制度についても理解を深めておき、職場の担当者と話し合っておくことも重要です。

認知症対応可能な施設はこちら!一人暮らしの認知症高齢者に生じやすい問題

認知症を患っている高齢の親が単身で暮らしている場合は、まず本人の身の安全と健康が守ることを優先しましょう。

さらに、本人の想いが活かされる環境で暮らせるように工夫し、ストレスをなるべくかけないようにしてあげるべきです。

火の不始末

認知症が比較的軽度の内から、物忘れや注意力低下により日常的な家事のミスが散見されるようになります。

大きな問題にならないミスであれば良いのですが、火の不始末は生命に最大のリスクがあるので要注意です。

コンロに火をかけていることを忘れてしまったり、冬場は暖房機器の切り忘れなどのケースで火災に巻き込まれてしまう事例があります。

また、たばこを吸う習慣のある人であったり、家に仏壇がある場合はしっかりと火の始末をするように注意を払う必要があるでしょう。

外出時の事故・病気や行方不明

認知症が進行すると見当識障害を起こしてしまい、家の近くであっても道に迷うようになります。

道迷いが起こると、夏は脱水症状を起こしてしまったり冬は低体温症の恐れがあり、さらに注意不足による転倒・骨折などの事故に遭遇してしまうリスクが高まります。

また、信号や踏切における事故も起きているので、外出時の事故や徘徊には注意を払いましょう。

車を運転する人であれば重大事故を起こす前に運転免許の返納を検討し、タクシーなどの替わりの交通手段も考えておきましょう。

お手洗いのトラブル

認知症になると尿意をコントロールできなくなり、失禁をはじめとした排泄のトラブルも起こるようになります。

失禁して汚れた下着を替えることができずにそのままタンスに隠したり、便秘が長引き精神的に不安定な状態が続いてしまうと、腸閉塞のような深刻な状態になることも有り得ます。

また、下剤の服用を失敗すると便失禁につながったり、下痢による脱水などの副作用を起こしてしまうこともあるので要注意です。

排泄のトラブルは健康上の、あるいはせん妄のリスクを孕んでいるだけでなく、本人の尊厳を守る意味でも生活上の大きなリスクとなる点に留意しましょう。

食生活の乱れ

軽度の認知症であっても、同じものを食べ続けてしまったり栄養バランスが崩れてしまっているケースは多くあります。

独居だと食生活に注意を払ってくれる人がいないので、適切な栄養を摂取できないリスクが高いのです。

さらに、持病がある人であれば生活習慣病や認知症の悪化をもたらしてしまうこともあるので、食生活にも注意するよう見守ってあげる必要があります。

服薬管理の不備

持病を抱えていて薬を常用している人は、認知症の進行に伴って服薬ができなくなってしまうことがあります。

量を間違えて飲んだり、服薬したことを忘れてまた服薬するなどの危険があるので、しっかりと管理しなければなりません。

作用が穏やかな薬なら大きな問題にはなりませんが、糖尿病薬や高血圧薬などを過剰に服用すると低血糖発作や意識障害などを起こしてしまう恐れがあります。

金銭の管理がうまくできない

認知症になり判断能力が衰えると、金銭管理がうまくできなくなります。

生活に不要な高額商品を買ったり、高齢者を狙った詐欺に遭ってしまう危険性もあるので要注意です。

また、基本的な金銭管理はできても、月払いや年金の管理など中長期の金銭管理は難しいケースも多いので、しっかりと子がチェックする必要があります。

家賃の滞納や公共料金の未納を防ぎ、安心して暮らせるように守ってあげましょう。

ご近所トラブル

ゴミの分別ができなかったり、ゴミを溜め込んで家がゴミ屋敷状態になってしまい近所とトラブルを起こす事例もあります。

家を清潔に保てない問題はもちろん、近所との関係を壊してしまったことをきっかけに、被害妄想や物盗られ妄想が生じることもあるので要注意です。

認知症の一人暮らしを続けるには近所や地域の協力が不可欠なので、一度近所トラブルを起こしてしまうと一人暮らしを難しくしてしまう要因となります。

一人暮らしのトラブルを防ぐ方法は?

それでは、認知症の一人暮らしのトラブルを防ぐためには、どのような対策を取ればいいのでしょうか?

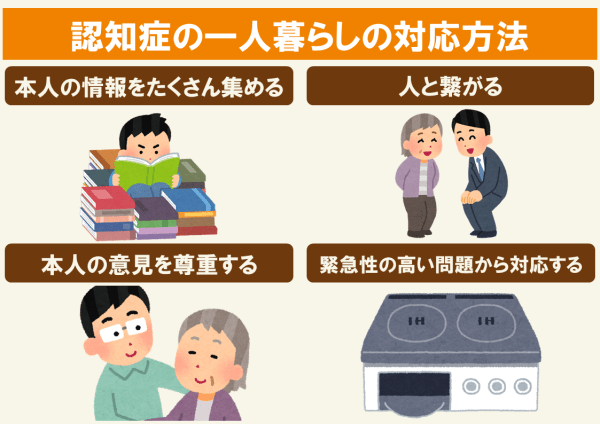

本人の情報をたくさん集める

トラブルを未然に防ぐためには、まず本人の生活をしっかりと把握することが重要です。

しかし、実態としては本人が質問にうまく答えられなかったり、「一人暮らしをやめさせられるのでは」と警戒されてしまい役立つ情報を得られないケースがほとんどです。

そのため、家の中の様子を知る家族や介護者がトラブル事例を念頭に入れながら観察することが大切です。

かかっている医療機関や服用している薬、また折を見て資産や財産状況を確認しましょう。

また、近所に親しくしている人がいる場合は話を聞き、日頃の状況や生活について聞いてみるもの有効です。

人と繋がる

認知症の方が安心して地域で暮らすためには、最寄りの地域包括支援センターに相談したり民生委員などによる見守りについて話し合うなど、見守りや相談できる体制作りが必須です。

行方不明になるリスクがあれば、GPSによる見守り機器などの活用も検討しましょう。

とはいえ、最も大切なのは日常的な近所付き合いです。

長年に渡って付き合いのある近所の方々は、ちょっとした異変に気が付いたり好意的に心配してくれる人が少なくありません。

地域のコミュニティは心強い味方になってくれる存在なので、日頃から関係づくりは大切にしましょう。

本人の意見を尊重する

多くの場合、本人は家族といえども自分の生活に口を出されることをとても警戒します。

本人の警戒心を解くためには「ニュースでこういう話を見た」「知人がこんな問題を抱えていた」「お母さんならどうしたい?」などのように、さりげなく本人の今後の生活の希望を聞いてみましょう。

本人の想いを尊重することで、必要な支援を受け入れてもらいやすくなるので「本人の意見・意思を尊重する」ことは非常に重要です。

緊急性の高い問題から対応する

抱えている問題を把握出来たら、生命の危険が有り得るような緊急性の高いものから対策を打っていきましょう。

例えば、火の不始末が想定される場合であれば火を使わない調理器具や暖房器具に交換することが有効です。

しかし、生活環境を大きく変えることは認知症に悪影響を及ぼすこともあるので、本人の様子を伺いながら慎重に行うことが重要です。

服薬管理の問題であれば医師やかかりつけの薬局に相談し、金銭管理の問題であれば社会福祉協議会が行っている金銭管理支援を受けるなど、様々な人の手を借りて対策を進めましょう。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

一人暮らしの認知症の方の家族へのアドバイス

様々なサービスや地域の見守りを導入しても、24時間365日完全に見守ることは難しいです。

服薬管理が満足にできなかったり、外出での転倒や行方不明を何度も繰り返してしまう状況であれば踏み込んだ対策が必要となります。

場合によっては、本人の生命と尊厳を守るために一人暮らしを断念せざるを得ないこともあるので、一人暮らしに固執しないようにしましょう。

また、認知症が進み被害妄想や対人関係のトラブルが増えると、介護者である家族の負担が非常に重くなってしまいます。

共倒れになってしまうと高齢者が放置されてしまい非常に危険なので、このような事態に陥る前に対策を進めていきましょう。

ケアをシェアしよう

認知症の世話を全て一人で行うのは無理があるので、ケアをシェアすることが大切です。

まずは、今の認知症の状況や書状を把握した上で「本人が自分ができること」と「自分ではできないこと」を見定め、必要に応じて介護保険サービスを利用することを検討しましょう。

介護保険サービスを提供している事業者は介護のプロなので、安心して依頼できる点が大きな魅力です。

認知症の人が介護施設へ入居する場合であれば、本人の状態が悪化する前から早めに対応し、新たな環境に慣れておく方が入居後の生活の質を高めることができます。

在宅で介護サービスを利用している場合は、ショートステイなどの宿泊を含めた介護サービスを利用してみるのがおすすめです。

介護者は自分の生活も大切にしよう

大切な家族を介護したいという気持ちは分かりますが、「愛情が深いから介護する」という事ではありません。

愛情が深くても介護できないケースは多々あることを念頭に起きつつ、親の世話と同時に自身や家族の生活を守ることも意識してください。

親の世話のために自身の生活を犠牲にするのは大変不幸なことで、おすすめできません。

高齢で認知症の家族が介護施設へ入居させることに対して「介護を放棄して家族を見捨てた」と否定的な感情を持ちがちですが、それは間違えています。

本人が安全に暮らせるようにするのはもちろん、家族の生活も守りながら適切なサービスを選択することが愛情の証です。

介護負担を家族だけで抱え込むことは現実的ではないので、サービス事業者や行政機関の助けを借りることを検討しましょう。

家族の介護の限界と各種サービス

一人暮らしの高齢者の安心安全を守るため位は、家族の力だけでは限界が来てしまうでしょう。

そのため、以下で紹介するサービスや支援の活用を検討してください。

介護サービス(在宅・通所)

認知症患者など、介護が必要な方向けの介護サービスは非常に多くあります。

訪問介護・訪問看護などの在宅介護サービス、デイサービス・ショートステイなどの通所介護サービスまで様々な種類があるので、症状や要介護度に応じて利用するサービスを選択しましょう。

介護認定を受けることで介護保険制度を利用できるようになり、自己負担額を軽減できます。

また、最近では認知症対応可能な民間の介護施設の中でも、費用負担を比較的抑えられるサ高住が増えてきているので、ぜひチェックしてみてください。

認知症対応可能な施設はこちら!各種見守りサービス

安心して生活できるようにサポートするツールとして、公的機関の提供する介護サービスや民間企業や自治体が提供する見守りサービスがあります。

また、安否確認サービスなども選択肢として考えておくと良いでしょう。

これらを有効活用することで、家族が精神的な安心を得られるメリットがあるので、不安がある場合は利用を検討してみてください。

食事配達のサービス(高齢者向け)

一人暮らしの高齢者は、自分で調理する機会が減ってしまい食生活が乱れてしまいがちです。

食生活の乱れると、栄養が偏ってしまったり低栄養状態を起こしてしまうリスクが高まるので、家族としても大きな懸念となり得ます。

そこでおすすめなのが、高齢者向けの食べやすく栄養バランスの整った弁当を配達してくれる食事提供サービスです。

高齢者自身の手間がかかることは無く、栄養のある食事をとれる他、閉じこもりがちな高齢者にとって会話できるなじみの存在ができたり、安全確認もできる優れたサービスなので、有効活用しましょう。

地方の各自治体による支援サービス

地方の高齢化が進んでいる各自治体では、独自の一人暮らし高齢者支援のサービスを提供しています。

安否確認・外出支援・金銭管理など、安心して暮らす上で欠かせないサービスを提供しており、想像以上にきめ細かいサービスを利用できます。

これらは公的サービスではないので利用者の負担が発生しますが、一つの選択肢として検討する価値はあるでしょう。

高齢化が進む日本では、このようなサービスが充実していくことが考えられるので、ホームページをチェックしてみてください。

早めの準備が重要

独居の親が認知症になり、いざという時に慌てないためにも元気な内から手続きについて知っておくことは非常に重要です。

40代や50代などの働き盛りの年齢で親の介護が必要になるケースは少なくなく、何より大事なのは「一人で抱え込まずに誰かに頼る」心持ちです。

核家族化が進んだ現代において、遠距離介護をしている家庭は多く遠距離を移動するのは難しいことから、地元のケアマネジャーとの連携を密にすることも欠かせません。

先述したように、認知症は徐々に進行するため気付かない内に栄養状態が悪化しているケースも多々あります。

介護サービス事業者が「もっと早く助けを求めていれば」と悔やむ事例は多いため、介護に対する不安や懸念があれば元気な内から地元の地域包括支援センターなどで相談しましょう。

特に、一人暮らしの高齢者が放置されないようにするためには早期対応が重要なので、介護サービスを活用したり近隣の人に情報を開示しておくと良いでしょう。

一人暮らしの親が認知症になった際の対処法まとめ

- 普段の暮らしぶりや資産額の把握など、早い段階から行おう

- 外出時の事故など、防げる事故は未然に防ぐ工夫が欠かせない

- 介護者と要介護者の生活を守るためにも、誰かに相談することは非常に重要

一人暮らしをしている親が認知症になってしまうと、様々な不安が出てくるのは当然のことです。

早めに対策できることは行い、必要に応じて介護サービスを使うなど柔軟に対応していきましょう。

一人で抱え込むのは絶対避け、地域包括ケアセンターや近所の人の助けを借りながら安心できる生活環境を作っていきましょう。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら