【専門家監修】脳梗塞の回復を促すには|後遺症を軽くするリハビリ方法を期間別に紹介

更新日時 2024/01/28

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「脳梗塞からの回復を目指す効果的なリハビリについて知りたい!」

「脳梗塞の後遺症を軽減する方法はあるの?」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

脳梗塞や脳出血を発病すると、様々な後遺症と付き合わなければなりません。

期間別に最適なリハビリ方法は異なるので、しっかりとリハビリを行い少しでも自立した生活が送れるようにしましょう。

こちらの記事で、脳梗塞の回復を促す方法やリハビリについて解説していくので、参考にしてください。

- 脳梗塞や脳出血は脳卒中の一つで、様々な後遺症が出てしまう恐れがある

- 動脈硬化が大きな発病原因とされている

- 発病後の期間別に最適なリハビリ方法が分かれている

脳梗塞は脳出血などと同じ脳卒中の一種

脳梗塞は脳出血と同じく脳卒中の一種です。

脳梗塞は、脳の血管が詰まったり狭まったりして血流が悪くなることで起きる疾患です。

脳梗塞には3種類あり、動脈硬化を起こして最終的に血管が詰まっていく脳血栓症、心臓や血管から血栓が流れて脳の血管を塞いでしまう脳塞栓症、脳の深部を走る細い血管(穿通枝血管)が詰まることによるラクナ梗塞があります。

脳出血は脳内の細かい血管が破れて出血している状態で、頭痛やめまいをはじめとして、片方の手足の麻痺など様々な症状が出ます。

近年は死亡者が減っているものの、脳梗塞や脳出血をはじめとする脳卒中は日本人の死因の第4位であり危険な疾患であることに変わりありません。

脳梗塞の原因は?

脳梗塞を発症する大きな原因としては、動脈硬化が挙げられます。

加齢に伴って動脈硬化が起きるリスクは高まっていきますが、血管の通り道が狭くなって血液の流れが悪くなってしまうのです。

動脈硬化が進行すると血栓ができてしまい、脳の血管内に血栓ができたり血栓が脳の血管を塞いでしまうことで脳梗塞が引き起こされるわけです。

高脂血症・高血圧・糖尿病・心臓病・肥満・喫煙・飲酒などが動脈硬化を促す原因なので、要注意です。

なお、脳梗塞になってしまう原因については、こちらの記事でより詳しく解説をしていますので、合わせてご覧ください。

脳梗塞の原因とは?症状や前兆・予防方法から治療の流れまで全て紹介!

脳梗塞の症状

脳梗塞には様々な症状がありますが、主な症状としては以下のような症状が挙げられます。

- 半身の手足や顔に痺れがある

- 足元がふらつき、歩きづらい

- 呂律が回らず、しゃべりにくい

- 他人の言うことが理解できない

- 物が見えにくい、視界がぼやける

以上の症状が1つだけ出る場合もあれば、複数の症状がまとめて出る場合もありますが、突然症状が出るケースがほとんどです。

なお、症状が続くこともありますが一時的に治まることもあるため、治まったからと言って油断するのは危険です。

時間が経つと悪化することが多いので、脳梗塞に対処する上で重要なのは早期に病院を受診して医師の判断を仰ぐことです。

症状が出た時点で早急に医療機関へ行くことが非常に重要なので、自分だけでなく身内の方に上記の症状が出た場合は速やかに病院へ行きましょう。脳梗塞を発症すると時間が命を左右するので、迅速な医療対応が必要です。

脳梗塞は後遺症が残ることも少なくない

脳梗塞・脳出血を含め、脳卒中を発症してしまうと治療をしても体の麻痺や感覚の障害などの後遺症が残ることが少なくありません。

後遺症によっては、治療後も日常生活に支障が出てしまうこともあるので、症状だけでなく後遺症に関する知識も持っておくと良いでしょう。

まずは、高次脳機能障害に属さない後遺症について見てみましょう。

| 後遺症の名称 | 主要な症状 |

|---|---|

| 運動麻痺 | 右上下肢や左上下肢が動かなくなる症状で、強さによっては歩行も困難になる |

| 感覚障害 | 触覚や痛覚などの感覚が鈍くなったり、逆に過敏になる障害 |

| 視覚の障害 | 視野が狭くなったり、物が二重に見える「複視」という障害や片側の視野が見にくくなる「半盲」という障害が出てくる |

| 失語症 | 言葉の理解が悪くなったり、単語が出づらくなります |

| 構音障害 | 呂律が回りにくくなる障害 |

| 半側空間無視 | 外界の半側(主に左)に注意が向かない症状で、半側の空間認識ができない |

| 嚥下障害 | 食べ物が飲み込みにくくなり、食事に支障が出てしまう障害 |

高次脳機能障害が発症することも

脳の損傷により神経に異常が起こり、情報の統合ができなくなって生じる様々な脳機能障害を高次脳機能障害といいます。

脳梗塞がもたらす高次脳機能障害として、以下のような障害が挙げられます。

| 後遺症の名称 | 主要な症状 |

|---|---|

| 記憶障害 | 新しいことを覚えられずに何度も質問してしまう |

| 注意障害 | 集中力がなく、ぼんやりしたり、同時に2つのことをできにくくなります |

| 遂行機能障害 | 自分で計画を立てることや、筋道を立てて実行することができない |

| 社会的行動障害 | 社会性が欠如し、行動や感情を状況に合わせてコントロールできなくなる |

| 病識欠落 | 自分の能力の衰えを指摘されても自覚できない |

| 自発性障害 | 自発的に行動できなくなる |

脳梗塞のリハビリで注意する2つのポイント

脳梗塞を発症して後遺症が残ってしまった場合、リハビリを行う必要があります。

こちらのトピックでは、脳梗塞のリハビリの際に注意するべきポイントについて解説していきます。

「麻痺に対する訓練」と「残った能力を高める訓練」を同時に行おう

身体に麻痺がある場合、リハビリは「麻痺に対する訓練」と「残された能力を開発する訓練」を同時に行うことが大切です。

例えば、半身麻痺で歩けなくなった場合には、歩く訓練と並行して、健常な半身をうまく使って車いすに移動したり、実際に操作したりする訓練を行いましょう。

これにより、麻痺の改善度合いにかかわらず行動範囲を広げる結果につながるのです。

麻痺は患者さんに大きな不安を与える症状なので「もう治る見込みは無い」と考えてしまい、訓練を拒絶してしまうことも少なくありません。

しかし、絶望するのではなく、残された身体能力を最大限に使えるように訓練を続けていくことが大切なのです。前向きな気持ちが、リハビリへのモチベーションとなるでしょう。

麻痺が回復するか慎重に様子をみよう

麻痺が軽快してきたら、さらにリハビリの課題を増やしてさらなる改善を目指していきましょう。

一方で、麻痺が軽快していかないようであれば、麻痺した身体で少しでも快適に暮らしていくためのリハビリが重要となります。

筋肉が固くならないためのマッサージや関節が硬くならないように可動域訓練を行っていくことは大切です。

動かすことで血行をよくして筋肉痛や関節痛を和らげることも重要です。

医師やリハビリ担当者に適宜確認し、不安をできるだけ少なくしながらリハビリに励んでいきましょう。

訓練の効果が出ているか適宜チェックしよう

漫然と訓練をしているだけでは、その効果が出ているか分からず、リハビリのモチベーションも上がりません。

そのため、訓練やリハビリの効果が出ているかを適宜チェックし、効果を実感する機会を設けましょう。

「できなかったことができるようになる」「麻痺が残っていてもできることは多い」ことが分かると、その後の人生に前向きな気持ちになれます。

家族やリハビリ担当者と喜びを分かち合いながらリハビリに励むためにも、訓練によって得られた効果や成果をチェックするようにしてください。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

脳梗塞発症後すぐのリハビリで回復の見込みが高まる

以上のイラストのように、発症してからの期間が短い方がリハビリで得られる効果は大きいです。

脳卒中発症後、約3ヶ月経過するとプラトー(停滞期)と呼ばれる「回復度合いが小さい期間」に突入してしまいます。

しかし、3ヶ月を経過するといくらリハビリをしても回復の見込みがが無い、というわけではありません。

神経には、可塑性という「失われた機能を補うための適応する能力」が備わっているので、発症後3ヶ月経過後でも少しずつ回復することは可能なのです。

とはいえ、発症後すぐにリハビリに着手することで回復の見込みが高まるのは事実なので、できるだけ早くリハビリ開始しましょう。

脳梗塞のリハビリには3つの期間がある

脳梗塞を発症した後のリハビリは大きく分けて「急性期」「回復期」「維持期」の3段階あり、それぞれの段階で適切なリハビリを行う必要があります。

治療後2週間までが「急性期」で、脳卒中の治療とともにリハビリを開始します。発症から3~6ヶ月の期間は「回復期」と呼ばれ、回復期リハビリの中で更に生活動作を意識した日常動作訓練や言語訓練などを行います。

回復期以降は「維持期または生活期」と呼ばれており、軽めの運動などを取り入れながら、実際の生活の場を中心に生活の範囲を広げ、動作に慣れるリハビリを進めていきます。

3つの期間別の具体的なリハビリの方法

それでは、各期間別のリハビリ方法について紹介していきます。

発症直後~3か月頃までの急性期のリハビリ

急性期のリハビリは、基本的に発症から48時間以内に開始することが望ましいとされています。

リハビリを行わないと、体力の低下や認知機能の低下を引き起こして、いわゆる廃用症候群になってしまう恐れがあります。

関節可動域訓練

関節可動域訓練は、自力で身体を自由に動かすことが難しい患者が関節の拘縮・変形を起こさないたの訓練です。

看護師・リハビリ士など他者が介助する「他動運動」、患者が自ら実施する「自動運動」の2種類があり、自力で動かうことが難しい場合は他動運動から着手します。

以下のイラストで訓練の具体例を示していますが、様々な関節が拘縮・変形しないように動かしていることが分かります。

離床訓練(立つ・座るなど)

離床訓練は、ベッドから徐々に離れて生活の範囲を広げていくための機能訓練です。寝たままでいると心肺や消化器官などの低下を招くだけでなく、精神の活性にもつながらないからです。立ったり座ったりする訓練の他、ストレッチを行ったり車いすに移乗する訓練も含まれます。

座る訓練を行う際には、以下の点に注意しましょう。

- いすの高さを、あまり努力しなくても立ち上がれる程度に調節する

- 回数は少し疲れる程度を目安に

- 絶対に無理はしない

機能回復訓練

機能回復訓練では、手足の曲げ伸ばしに始まり、筋力を回復させるとともに、少なくとも廃用にならないように維持していくことが大切です。失語症に対しても、失われた言葉の発声訓練などが行われます。身体の機能を回復させ、少しずつ本来の力を取り戻すことが目標です。これらを通して次のADL訓練へつなげていきます。

ADL訓練

ADL訓練は、食事・着替え・入浴・トイレ、整容などの日常生活に必要な動作が自力でできるように行う訓練です。自力でできなくても、介助によって安全にできるようにコツをつかみます。箸や歯ブラシ、櫛なども使えるように訓練します。

摂食・嚥下訓練

食べ物を飲み込むことができない場合は、自分で食事を取れるように摂食・嚥下訓練を行います。

嚥下機能が低下すると十分な栄養や水分を摂れず体調不良になったり、様々な疾患を発症してしまうことがあるので、嚥下訓練も非常に重要です。

栄養摂取は健康維持に欠かすことのできないものなので、しっかりと取り組みましょう。

発症3か月~6か月頃までの回復期のリハビリ

回復期のリハビリでは、症状の改善に加えてベッドから一人で車いすに乗り移ったり、日常生活を送る上で必要となる機能を高めるための訓練が行われます。

また、以下で紹介する治療法が行われるのも回復期の特徴です。

ボツリヌス療法

ボツリヌス療法とは、ボツリヌス菌が作り出すボツリヌストキシンと呼ばれるたんぱく質を筋肉内に注射し、筋肉の緊張を緩める治療法です。

後遺症の中でも、過度な緊張で手足がつっぱっているようなケース(痙縮、けいしゅく)で行われています。

リハビリを行いやすくなったり、拘縮予防にも繫がるメリットがあります。

磁気・電気刺激療法

磁気・電気刺激療法は、電気を用いて手足を動かす神経や筋肉を刺激する治療法です。磁気刺激では磁場による渦電流を筋肉内に発生させて、無痛で連続かつ長時間の刺激が可能です。また電気刺激では手足の筋肉を自発的に動かそうとするときの電気信号を感知して、逆にその筋肉を電気刺激でアシストします。

これらにより、筋肉を動かして運動を学習させ、筋萎縮の予防や痙縮抑制、廃用予防などが期待できるようになります。

最近では、脳に磁気や電気を流して刺激を与える経頭蓋磁気刺激療法があります。これは八の字型コイルを頭部に当てて、頭蓋を通して健側の大脳を刺激する治療です。その結果、健側の脳が抑制される代わりに患側の脳が活性化されることで、リハビリ効果を発揮します。

ロボットリハビリ

ロボットリハビリは、ロボットが脚などの筋肉の動きをサポートしながらリハビリ患者の歩行をサポートします。

訓練を通して歩行を可能にし、また体を支えることでバランスを修正することができるので、歩行に関する様々な訓練にロボットが用いられています。ただし、保険適用になっている病名はゆっくりと進行していく神経・筋疾患のみですので、脳卒中には使えません。

失語に対するリハビリ

失語症は言葉をうまく扱えなくなる症状で、言葉が浮かばなかったり言葉が理解できない状態を指します。

短い文章やテレビのニュースなどを聞いてもらった上で内容に関して質問したり、言葉を復唱して話すトレーニングが行われています。

また、簡単な文や文章を読んでもらったり、短文の日記を毎日書くなどのリハビリを通して、失語を解消していきます。

6か月以降の維持期のリハビリ

維持期のリハビリは患者の自宅や施設で行われることが多く、リハビリがしやすいように生活環境を整える必要があります。

段差を無くすなどの転倒を予防する工夫をして、自立した生活が送れるようにしましょう。

積極的に外出することを心掛け、生活範囲を広げていきましょう。

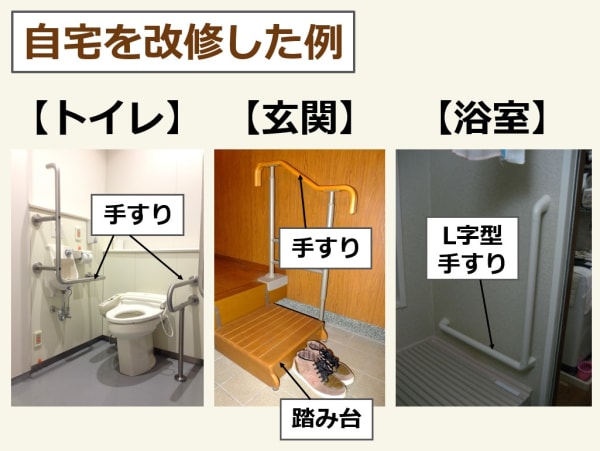

改修した自宅を利用したリハビリ

トイレや玄関、浴室などに手すりを設置することでリハビリがスムーズにできます。その他、床段差を解消したり、居室や通路の滑り防止、和式→洋式トイレへの取り替えなども助成対象です。介護保険によって10~20%の自己負担(支給限度額は20万円)でできますので、制度を利用するとよいでしょう。まずはケアマネに相談することから始まります。

住み慣れた自宅でリハビリを行うことで、日常生活に欠かせない機能の訓練を行うことができるので、自立した生活を送れるようになるでしょう。

リハビリはバランスよく行うことが大切

麻痺のない側ばかりの筋肉を使ったリハビリをしていると、使っていない側の麻痺が悪化してしまう恐れがあるので、リハビリはバランスよく行いましょう。

人間の脳は「普段使わない能力は忘れてしまう」という性質があるので、動かしやすいからと麻痺していない部位ばかり動かしていると、麻痺した運動機能がどんどん失われてしまうのです。

そのため、特に「回復期」「維持期」のリハビリでは麻痺のある側とない側の両方をバランスよく鍛えることを意識しましょう。

ついつい動かない部位や動かしづらい部位のリハビリは手を抜きがちですが、効果的なリハビリ効果を得るためにもこの点を強く意識してください。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

前向きにリハビリに取り組むことで社会復帰も可能

脳梗塞からのリハビリは長期に渡るため、リハビリに取り組んでいる途中に精神的に疲れてしまう患者は少なくありません。

しかし一方で、懸命にリハビリに取り組んだ結果、社会復帰を果たす事例も多くあるので、希望を捨てることなくボジティブな気持ちを持つことが重要と言えるでしょう。

積極的な気持ちを維持し続けることは決して簡単ではないかもしれませんが、できるだけ楽しくリハビリに取り組んだ方が効果があるので、毎日、前向きな気持ちで取り組んでいきましょう。そのようにすれば、苦しいリハビリの継続にもつながります。

脳梗塞まとめ

- 早い段階からリハビリに着手することで、高い回復効果を期待できる

- 「麻痺に対する訓練」と「残った能力を高める訓練」を同時に行うことが重要

- 前向きにリハビリに取り組むことで、社会復帰できる可能性が高まる

脳梗塞は大病で、様々な後遺症に悩まされるケースが多いです。

しかし、医師の指示に基づきながらリハビリに取り組むことで徐々に回復し、社会復帰できる可能性は高まります。

前向きな気持ちでリハビリに取り組んでいきましょう。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら