フレイルとは|意味や症状・原因から予防方法までイラスト付きで紹介

更新日時 2023/07/28

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「フレイル(フレイルティー)ってよく聞くけど、どのような症状なの?」

「フレイル(フレイルティー)になってしまったら、どのような対策を取るべき?」

このような疑問をお持ちの方も多いかと思います。

超高齢社会を迎えている日本において、フレイル(フレイルティー)は大きな社会問題になりつつあります。

しかし、フレイルになったとしても、適切なアプローチを取ることで健康的な日常生活に戻ることも可能なので、過度に心配する必要はありません。

こちらの記事では、フレイルの意味や具体的な症状、対策法などをイラストを用いて分かりやすく解説していきます!

- フレイルティーの略で、加齢に伴って心身が衰えた状態を意味する

- 適切なアプローチをすることで、症状を改善できる可能性がある

- チェックリストがあるので、気になった際は気軽に確認できる

フレイル(フレイルティー)の意味

まずは、フレイルの概念や意味について確認し、フレイルに関する知識をしっかりと押さえましょう。

フレイルの概念とは

フレイル(フレイルティー)は「加齢に伴って心身の衰えた状態」を指します。

努力次第では身体機能や認知機能などを回復させることができるので、介護面で見ると重要な局面と言えるでしょう。

厚生労働省の報告では、フレイルは「加齢とともに心身の活力(運動能力や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とされています。

簡単に言うと「健康な状態と要介護状態の中間」を意味しており、健康な状態に回復させることができる以上、適切なサポートをすることが重要です。

なお、フレイルとは海外の老年医学で「虚弱」や「老衰」を意味する「Frailty(フレイルティー)」が語源です。

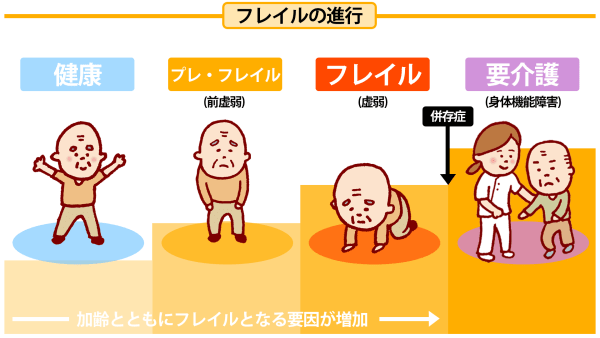

【イラストで解説】フレイル進行の流れ

以上のイラストのように、多くの高齢者は健康的な状態からフレイルを経て、最終的に要介護状態へ到ります。

フレイルに早い段階で気付くことができないと、糖尿病や内臓疾患などとの併存症になってしまうリスクが高くなってしまいます。

つまり、発見が遅れてサポートが提供できないと要介護状態になってしまうので、フレイルは油断できない状態と言えるのです。

フレイルは高齢者に起こりやすく注意が必要

一般的に、フレイルは加齢に伴って起こる事象なので、高齢者が陥りやすいです。

高齢者がフレイルになってしまうと、心身の健康が損なわれてしまい、生活の質が落ちたり様々な合併症を引き起こしてしまう危険があります。

フレイル状態に陥っている高齢者を「フレイル高齢者」と呼ぶこともあります。フレイル高齢者は油断するとすぐに健康寿命を失ってしまうので、要注意です。

少しでも長く健康寿命を保つためにも、適切なサポートが必要と言えるでしょう。

フレイルになると起こる様々な症状とは

フレイル状態になってしまうと、身体能力や認知機能が著しく低下し、その結果死亡率が高くなってしまいます。

ストレス耐性なども低くなっているため、心身や社会性などでダメージを受けた際の回復力が弱くなってしまう点も見逃せません。

また、免疫や身体能力が弱っていることから病気に罹患しやすくなり入院が長期間するなど、環境や外敵からのストレスに弱い状況になってしまいます。

実際の例で見てみると、風邪を拗らせて肺炎になってしまったり、転倒しただけで打撲や骨折をして入院を余儀なくされ、更に筋肉力が落ちてしまう悪循環に陥ってしまうことがあります。

このように、ちょっとした怪我や病気が致命傷になってしまうことが分かるでしょう。

フレイルになってしまう原因を知ろう

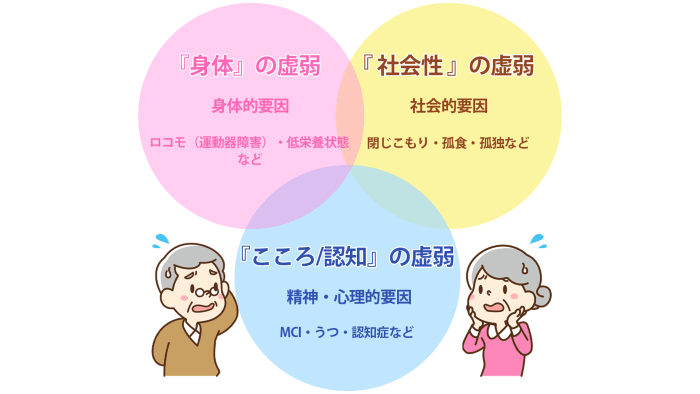

フレイルになってしまう原因は様々です。

加齢に伴い、様々な心身の変化や社会・環境的要因が重なり合って起こりますが、一般にフレイルになってしまう要因としては以上のイラストのように3つの要素が考えられます。

身体的要因によるもの

フレイルになってしまう要因の一つに身体的要因が挙げられますが、身体的に弱ってしまうことでフレイルを引き起こしてしまいます。

具体的に見てみると、ロコモと呼ばれる運動器の障害によって歩行などの日常生活に影響をきたしてしまったり、口腔機能の低下に伴う低栄養状態というケースが多く見られます。

さらに、慢性疾患や長期間の入院、薬物治療などが要因となり、身体的な機能の低下や免疫力の低下が起こることもフレイルのリスクを高めます。

特に、高齢者は活動量が減って筋肉量も落ちやすく、この状態に陥りやすいので注意が必要です。

精神・心理的要因によるもの

フレイルになってしまう要因の一つに、精神・心理的に衰弱してしまうことが挙げられます。

具体的には、MCI(軽度認知障害)と呼ばれるものや鬱、認知症などがあります。

これらの病気は目に見えづらく、身体的要因と比較すると早期に発見することができないので、注意する必要があります。

したがって定期的な健康チェックや心理的な変化にも目を向けることが重要です。 また適切な休息やストレス管理、社会的な交流を大切にしましょう。

社会的要因によるもの

身体的要因と精神・心理的要因の他にも、社会的に他者との関わりがなくなってしまうことで起こる社会的要因も挙げられます。

現役時代が終わり、家にいる時間が長くなると社会との関わりが一気に減ってしまい、閉じこもりになってしまう高齢者は少なくありません。

他人とコミュニケーションを取る機会が無くなってしまうと、孤立したり孤食になってしまいます。

その結果、活力を失いフレイルになってしまうのです。

フレイル悪化の原因「フレイルサイクル」とは?

先述したように、様々な要因によってフレイル状態に陥ってしまいますが、フレイル状態に陥っても適切なアプローチを取れば回復させることは可能です。

一方で、フレイル状態になってしまった人がさらに状況を悪化させてしまう「フレイルサイクル」というケースがあるのも事実です。

代表的な3つの要因を紹介しましたが、フレイルに陥る要因は相互に関連しているので、連鎖的に要因を引き起こしてしまう悪循環に陥ってしまうのです。

元々健康だった人でも、骨折などの一つのアクシデントが様々なフレイル要因を引き起こし、フレイルサイクルに突入してしまう恐れがあるので注意が必要です。

なお、上のイラストでもイメージは掴めるでしょうが、フレイルサイクルの例は以下の通りです。

- 高齢になり、活動量が減り食事量も減る

- 筋肉力が減り、基礎代謝も落ちる

- 体力が無くなり、外出しなくなる

- 社会との繋がりが無くなる

- より活動量が減る

- 1に戻る

このような悪循環に陥ってしまうと抜け出すのは難しくなってしまうので、早い段階でフレイルに気付くことが重要なのです。

自分がフレイルかも?と思ったら

「自分や家族がフレイルかどうか、チェックする方法はあるの?」と心配になってしまう方もいらっしゃるでしょう。

フレイルかどうかセルフチェックする方法が2つあるので、それぞれ紹介していきます。

フリード氏の発表したチェック方法

まずは、フリード氏が発表したチェック方法について紹介します。

これは日本で頻繁に使われているチェック方法で、5つの基準の内3項目以上に該当する場合にはフレイルと判断されます。

1~2項目に該当する場合は、フレイルの前段階である「プレフレイル」と判断されます。

| 項目 | 評価基準 |

|---|---|

| 体重減少 | 6ヶ月で2~3kg以上の体重減少 |

| 筋力低下 | 握力が 男性:26kg未満 女性:18kg未満 |

| 疲労感 | わけもなく疲労感を感じる |

| 歩行速度 | 通常歩行速度が毎秒1.0m未満 |

| 身体活動 | 軽い運動又は定期的な運動をしていない |

簡単にセルフチェックができるので、気になった方は実践してみましょう。

体重減少

高齢者になると食事量が減るので、体重が減少するのが一般的です。

しかし、一定のレベルを超えて体重が減少する場合は注意しなければならない兆候なので、早い段階で気付けるようにしましょう。

体重が減った際には、他の病気が併発している可能性もあるので、注意する必要があります。

特に、慢性的な疾患や栄養不良、消化器官の問題、内分泌系の障害、あるいはうつ症状などが併発していないか確認しましょう。

筋力低下(握力)

筋力の低下も加齢に伴って起きるため、一般的に高齢になると衰えていきます。

しかし、単なる加齢だけでなく、筋肉を使わないことや病気などの影響によって筋肉が衰えてしまっているケースもあるので、こちらも要注意です。

筋力の低下はフレイルの大きな特徴であり、活動量が減ってしまう根本原因にもなるので注意が必要です。

適度な運動や筋力トレーニングは、高齢者の筋肉を維持し強化するために非常に重要です。

疲労感

体が疲れやすくなり、活動する気力がなくなってしまうこともフレイルの特徴として挙げられます。

単なる疲労ではなく、病気や心肺機能の低下などが要因となっているケースもあるので、強い疲労感を感じた際には注意する必要があります。

体力と気力が無くなってしまうと、一気にフレイルサイクルに嵌ってしまう恐れがあるので、要注意です。

歩行速度

歩行速度の低下もフレイルの特徴的な症状です。

加齢に伴って運動機能が衰えてしまうのは仕方のないことですが、心肺機能の低下や病気が原因であるケースもあります。

筋肉量が変化することで歩行速度も変化するので、歩行速度は老いの状態を示す指標として有効活用できます。

いつもと同じ距離を歩いているのに「なんか前よりも時間がかかるな」と感じたら、要注意です。

身体活動

意欲の低下や抑うつなどによって、身体活動量が減ってしまうことがあります。

様々な要因にもよって身体活動量の減少が引き起こされますが、明らかに活動量が減っている場合は要注意です。

生き生きと老後生活を送るためにも、身体愁訴や体力の衰えなどは日頃から意識すると良いでしょう。

積極的な生活スタイルを維持し、心身の健康を大切にすることで、高齢になっても充実した生活を行うことができます。

厚生労働省の基準を元にしたチェック方法

厚生労働省も「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル(改訂版)」の中で、フレイルを判断する際のチェックリストを作成しています。

高齢者の日常生活を送る際の健康度として使われており、身体・社会・精神の衰えまで広くカバーする内容となっています。

| NO | 質問事項 |

|---|---|

| 1 | バスや電車で一人で外出していますか |

| 2 | 日用品の買い物をしていますか |

| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか |

| 4 | 友人の家を訪ねていますか |

| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか |

| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか |

| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってますか |

| 8 | 15分間位続けて歩いていますか |

| 9 | この1年間に転んだことがありますか |

| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか |

| 11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少はありましたか |

| 12 | 身長(cm)・体重(kg)・BMI数値 |

| 13 | 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか |

| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか |

| 15 | 口の渇きが気になりますか |

| 16 | 週に1回以上は外出していますか |

| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか |

| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか |

| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか |

| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか |

| 21 | ここ2週間、毎日の生活に充実感がない |

| 22 | ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった |

| 23 | ここ2週間、以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる |

| 24 | ここ2週間、自分が役に立つ人間だと思えない |

| 25 | ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがする |

なお、以上の表に当てはまった回答数(はいと回答すると1点)を次の表と照らし合わせることで、フレイル状態かどうかを判断できます。

| NO | チェックの目的 | フレイルの可能性がある点数 |

|---|---|---|

| 1~20 | 日常生活全般 | 10点以上 |

| 6~10 | 運動器の機能 | 3点以上 |

| 11~12 | 栄養状態 | 11が「はい」で、12のBMIが18.5未満の人 |

| 13~15 | 口腔機能 | 2点以上 |

| 16~17 | 社会的交流 | 16が「いいえ」の人(17も「はい」の人は要注意) |

| 18~20 | 認知機能 | 1点以上 |

| 21~25 | 心理(抑うつ)状態 | 2点以上 |

簡単に「自分がフレイルの可能性があるかどうか」を確認できるので、気になる方はチェックしてみてください。

フレイルを予防するためには?

フレイルに陥ってしまうと、日常生活に支障をきたす様々な障害が起こってしまいます。

しかし、フレイルは防ぐことができます。そして、そのためには身体面や精神面など様々なポイントに注目して適切なサポートをすることが重要です。

こちらのトピックでは、フレイルを予防するための効果的な対策について紹介していきます。

運動の習慣をつける

やはり、運動する習慣を身に着けることは非常に重要です。

生活習慣病予防や運動機能を維持するためには、ウォーキングやジョギングなどの定期的に運動する習慣が必須です。

加齢に伴って筋力や筋肉量は衰えてしまいますが、適切な運動や栄養を摂取することで筋肉量は取り戻すことができます。

つまり、フレイル予防だけでなく健康寿命を伸ばすという観点からも、定期的な運動習慣を身に着けておくことは重要です。

食事をしっかり取る

低栄養はフレイルを引き起こす大きな要因となっているので、栄養バランスを考えた健康的な食生活も重要です。

高齢者になると食が細くなってしまうのは仕方ありませんが、十分な栄養が摂取できていないのは大問題です。

食事の品数が減ってたとしても、筋肉量を維持できるように食材の偏りが無い食事を摂取するよう、意識することが重要です。

運動を行う上でも、しっかりと筋肉量を増やしたり骨を強くする栄養がある状態で行うことで効果的なフレイル予防が可能となります。

食事に対する意識が低いと低栄養が進んでしまい、健康寿命を伸ばすことができないので、栄養をバランスよく摂取することを心掛けましょう。

なお、食事に関連した予防法はもう一つあります。

一般的には、加齢と共に噛む力や飲み込む力が落ちてしまい、摂取する栄養素が偏ったり食べる量が減ってしまうケースが多くあります。

つまり、十分な食事量を摂取するためにも、定期的に病院に通って口腔ケアを行うこと重要と言えるでしょう。

歯のケアにも注意を払おう

「8020運動」というフレーズもありますが、歯を大切にすることで防げる病気は多くあります。

口腔ケアをすることの重要性は先述しましたが、歯のケアも重要なフレイル予防となります。

歯の健康を保つことで好きな食事を楽しむことはもちろん、適切な栄養を摂取することが可能です。

さらに、しっかりと自分の歯を使いよく噛んで食事をすることで、顎の力を保ち脳に刺激を送ることができます。

つまり、十分な栄養を摂取するだけでなく認知機能を維持することにも繋がるのです。

病気の対策をしっかり行う

持病を持っている方であれば、既に抱えている病気への対処をしっかりと行い、症状を悪化させないことが大切です。

高齢者になると持病の1つや2つ抱えてしまうのは仕方のないことですが、しっかりと持病をコントロールして、心身の健康を守ることがフレイル予防には効果的です。

また、高齢者は免疫が低下してしまうので、持病以外にも感染症を防ぐための対応も必要になります。

感染症に罹患してしまうと、場合によっては入院を強いられるケースもあり、生活の自由が制限されてしまうことも考えられます。

こうなるとフレイルサイクルに陥ってしまうリスクを高めてしまうので、感染症を予防する対策も練っておくと良いでしょう。

社会参加を進める

高齢になり、これまで勤めてきた会社を辞めたことによる社会的地位の変化や家族構成の変化が起こった結果、社会との繋がりを失ってしまうケースがあります。

コミュニティが薄いと外出する機会や気力を失ってしまい、フレイルサイクルに陥ってしまうリスクが高くなるので、これは大きな問題と言えるでしょう。

フレイルサイクルに陥るのを防ぐためには、社会参加を進めて様々なコミュニティに参加することが欠かせません。

趣味のサークルに参加したりボランティアに参加することで社会的な繋がりを維持することができ、自然と様々な人たちとコミュニケーションを取ることになります。

コミュニケーションを取る際には脳が働くので、フレイルの予防効果を高めてくれる効果が期待できるのです。

また、コミュニティに参加する楽しみがあると行動が活発化するメリットも期待できるので、積極的に周囲の人たちと繋がる意識を持つと良いでしょう。

早期に気付きフレイルから抜け出そう

「フレイルになってしまうかも」と感じたら、早い段階から対策を行うことが重要です。

そもそも、自分がフレイルであることに気付けない高齢者も多いので、しっかりと自覚することがフレイルを予防する第一歩と言えるでしょう。

実際、早い段階で気付き、適切な対策を行うことで比較的簡単にフレイルの状態から抜け出すことができます。

直接的な予防ではありませんが、早い段階から以上で紹介してきた予防法を実践することが、結果的にフレイルサイクル予防となります。

これまで以上に食事に気を遣ったり、積極的に地域や趣味のコミュニティに参加するなどして、体と頭を使う意識を持ちましょう。

サービス付き高齢者向け住宅への入居も

ココファンのサービス付き高齢者向け住宅への入居もおすすめです。

ココファンのサービス付き高齢者向け住宅であれば、管理栄養士が監修した栄養バランスの良い食事が提供しているほか、近隣の子どもたちのとの多世代交流なども行っています。

もちろんケアスタッフも常駐しているので、万一の時も安心です。

皆様に心ゆたかに暮らしていただけるよう取り組んでおりますので、ぜひ一度お近くのココファンを探してみてはいかがでしょうか。

近くのココファンを探してみる!フレイルの意味や症状・予防方法まとめ

- フレイルとは加齢に伴い心身が衰えた状態を意味する

- フレイルになってしまう原因はいくつかあるので、適宜セルフチェックすることで予防できる

- フレイルサイクルに陥ってしまうと、改善は難しくなってしまう

- 歯をはじめとした口腔ケアを行い、栄養をしっかり摂ることが重要な予防方法となる

フレイルの意味な症状について、イラストを交えながら解説してきました。

今後ますます高齢化が進む日本にあって、フレイルをしっかりと理解することの重要性は高まっていくでしょう。

自分自身や大切な家族の健康寿命を伸ばすためにも、些細な違和感や不安があった際には、こちらの記事で紹介したチェックリストを活用してみてください。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら