ケアプラン(介護サービス計画書)とは|作成方法や記入例・書き方のポイントも紹介

更新日時 2023/12/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「ケアプランって具体的にはどういうものなの?」

「どういう手順で作成されて、どんな目的で利用されるのか知りたい!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

ケアプランとは、利用者がどのような介護サービスを受けるのか、そしてどのような目標を設定するのかなどの介護に関する内容をまとめた計画書のことを言います。

今回は、ケアプランの種類や作成の仕方、記入内容の例などについて徹底的に解説します。

この記事を読めば、ケアプランの基本的な情報について理解することができるでしょう。

- ケアプランは介護保険サービスを利用するために欠かせないもの

- サービス内容によって3種類のケアプランに分けられる

- ケアマネージャーがケアプランを作成するのが一般的だが、利用者や家族が作成することも可能

- ケアプラン交付後も定期的にモニタリングやプランの修正が行われる

ケアプラン(介護サービス計画書)とは

介護が必要になった高齢者は、要介護認定を受けることにより介護保険適用の介護サービスを受けることができます。

ただし、要支援・要介護認定を受けた高齢者が介護保険サービスを利用するためにはケアプランが必要不可欠です。

ケアプランとは、利用者や家族の状況や環境を考慮し、提供すべき介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことを言い、利用者1人1人に適切な介護サービスを提供するために欠かせないものとなっています。

介護保険サービスを利用するためには、事前にケアプランを作成しておくことが必要不可欠ですので、まずはお近くの居宅介護支援事業所などに相談してみましょう。

ケアプランの種類

ケアプランは対象者やサービス内容によって次の3種類に分けることができます。

- 居宅サービス計画

- 施設サービス計画

- 介護予防サービス計画

この3つのうち、「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」は要介護者を対象としています。

残る1つである「介護予防サービス計画」の対象者は要支援者です。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

居宅サービス計画

居宅サービス計画とは、要介護1~5の認定を受けた人を対象とするケアプランです。

居宅サービスとは、在宅介護をする人を対象とした介護サービス全般のことを指し、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他のサービス」の4種類が存在します。それぞれ次のようなサービスを受けることが可能です。

| サービスの種類 | 具体的なサービス内容 |

|---|---|

| 訪問サービス | 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 |

| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション |

| 短期入所サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 |

| その他のサービス | 福祉用具のレンタル及び購入費の支給 住宅改修費の支給 |

そして、上に挙げたような居宅サービスを利用するときに必要となるのが居宅サービス計画書です。居宅サービス計画書はケアマネージャーによって作成されます。

施設サービス計画

施設サービス計画とは、要介護1~5の認定を受けた人を対象とするケアプランで、ケアマネージャーによって作成されます

施設サービス計画書は、次の3つの施設を利用して介護サービスを受ける場合に必要になります。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 介護療養型医療施設

特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な要介護者を対象とした施設で、要介護3以上の高齢者が入居可能です。

介護老人保健施設は、在宅復帰のための医療ケアやリハビリテーションを中心とした施設で、要介護1以上の高齢者が入居可能です。

そして介護療養型医療施設とは、要介護1以上の比較的重度な要介護者を対象に、医療処置やリハビリを提供する施設です。介護サービスを受けることも可能ですが、医療機関という役割が大きい施設になっています。

介護予防サービス計画

介護予防サービス計画書とは、要支援1・2の認定を受けた人を対象とするケアプランで、介護予防サービスを利用する際に必要です。

介護予防サービスとは、介護を必要としない高齢者が今後も出来る限り要介護状態に陥ることの無いように、または状態が悪化するのを防ぐために提供されるサービスのことを言います。

介護予防サービスには、介護予防訪問リハビリテーションや介護予防短期入所生活介護などの訪問サービスや通所サービスが存在します。

また、介護予防ケアプランは地域包括支援センターの保健師などによって作成されます。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアマネージャーがケアプランを作成

上記のように、ケアプランとは介護サービスを利用する際に必要な計画書のことを指し、介護の専門家であるケアマネージャーによって作成されます。

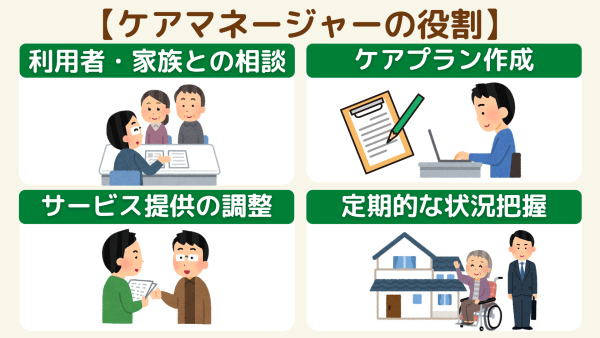

ケアマネージャーとは

ケアマネージャーとは、介護支援専門員とも呼ばれる介護の専門家です。介護に関する悩み事や相談事があれば、介護支援事業所などに在籍するケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

ケアマネージャーは介護サービスの利用者やその家族からの相談を受け、その課題を解決するためのケアプランを考えます。

ケアプランの作成だけではなく、サービスを提供する事業者や医療従事者との懸け橋として、目標達成のための調整を行う役割も担います

また、ケアマネージャーは「居宅ケアマネ」と「施設ケアマネ」の2種類に分けられ、それぞれ異なる役割を果たしています。

ケアマネージャーがケアプランを作る

ケアマネージャーは利用者の状況に合わせたケアプランを作成します。

ケアマネージャーは定期的に利用者のヒアリング及び健康状態や介護状態などの状況把握を行い、それによって随時ケアプランを更新しています。

サービスの提供が開始すると、サービス事業者や医療機関、関連機関との連絡調整を行い、利用者に対して適切なサービスが提供されているかを確認するというのもケアマネージャーの重要な役割です。

その他、給付金の管理をしたり、要介護認定等の申請代行支援をしたり、ケアマネージャーの仕事は多岐に渡ります。

グループホームでの役割

グループホームでは1ユニットに対してケアマネジャーを1人配置する必要があります。

ケアプランは入居者1人1人に対して作成され、心身状態の変化に応じて適宜プランの変更が行われます。

前述したように、一般的なケアマネの仕事内容にはケアプランの作成の他に給付金管理や要介護認定等の申請代行支援などがあります。しかし、グループホームでは給付金の管理の仕事はありません。

また、施設によってはケアマネージャーが介護業務を兼務しなければならないケースもあります。

ケアマネージャーの仕事内容や資格概要については、こちらの記事でより詳しく紹介しているため、こちらもぜひ参考にしてください。

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?選び方や仕事内容・ケアマネになる方法まで解説

ケアプランの作成手順

では、ケアプランはどのように作成されるのでしょうか?ここではケアプラン作成の手順について解説していきましょう。

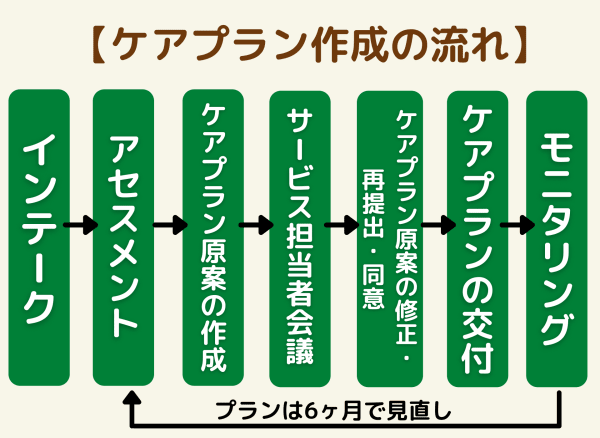

ケアマネジメントプロセス

ケアマネジャーは利用者からの相談を受けると、本人や家族の状況を把握して課題解決のためのプランを計画し、サービスの提供・調整を行います。

このケアマネジャーがケアプランを作成する一連の流れのことを「ケアマネジメントプロセス」と言います。

ケアマネジメントプロセスは次の7つの手順から成り立っています。

- インテーク

- アセスメント

- ケアプラン原案の作成

- サービス担当者会議

- ケアプラン原案の修正・再提案・同意

- ケアプランの交付

- モニタリング

このプロセスのもと、利用者の状況に応じて適宜ケアプランは更新されます。では、ケアマネジメントプロセスのそれぞれの項目について具体的に見ていきましょう。

インテーク

ケアプランを作成するにあたり、最初の重要なステップとなるのが「インテーク」です。

インテークは利用者の現状や希望などを把握するためのステップであり、この段階では利用者や家族の悩み、希望、体調、家庭環境などを聞くための面談や相談が行われます。

相談の形式には対面や電話など様々なパターンがあり、1時間程度の時間を要します。

インテークでの会話内容を基にケアプランが作成されるため、利用者はしっかりと自分の意思を伝えることが大切です。

アセスメント

「アセスメント」では、利用者の自宅へ訪問し、利用者や家族から情報収集を行います。

このとき、健康状態や介護の状況、家庭環境、希望などについて確認されます。利用者が医療関係者からの情報を加味した上で課題を分析するステップでもあります。

このアセスメントのステップにより「どのような介護サービスを必要とするのか」を判断し、ケアプランの作成へと移ります。

また、アセスメントの結果は定期的に見直され、利用者の状況やニーズに合わせて適宜調整されます。

ケアプラン原案の作成

インテークとアセスメントが終われば、アセスメントで得られた情報を基にケアプランの原案を作成します。

この時、介護の状況や本人・家族の希望を軸に必要なサービスを検討し、受けるサービスの内容やプランを組み立てていきます。

原案が出来上がれば受け入れ可能の事業者と連絡調整を行い、利用者の希望と相違がないかの確認を行います。

サービス担当者会議

ケアプランの原案を基に、「サービス担当者会議」を行います。

サービス担当者会議では、ケアマネージャー・利用者・家族・介護サービス提供事業者・主治医などの関係者がケアプランについての協議を行います。

この会議は、利用者や家族の生活環境、抱える課題などに関して共通認識を行い、そこから設定した目標や介護方針・プラン内容を共有することを目的としています。

共有後は、本人や関係者から出た意見を反映をすることで内容に間違いがないかを調査します。

ケアプラン原案の修正・再提案・同意

サービス担当者会議で得られた意見や見つかった相違点などを基に、必要に応じてケアプランの修正を行います。

修正した内容を再提案し、最終的には文書で利用者や家族からの同意を得ます。

利用者や家族が内容を確認しケアプランに同意すると、次のステップであるケアプランの交付へと移行します。

ケアプランの交付

修正したケアプランを再提案し、利用者やその家族からの同意を得られたらケアプランの最終決定となります。

完成したケアプランは利用者やその家族、そして介護サービス提供事業者に交付されます。

利用者へ交付されたケアプランに関しては、内容に同意後同意書に自署または記名・押印を行います。

モニタリング

「モニタリング」とは、ケアプランに基づいたサービスが提供されているかどうかを確認するステップのことを言います。

最低でも月に1回以上は利用者の自宅へ訪問してモニタリングを行う必要があります。

モニタリングを通し、ケアプランの見直しが必要と判断した場合は再びアセスメント・ケアプランの修正・再交付を行います。

モニタリングは利用者の安全・安心に繋がる非常に重要な作業であり、定期的な訪問を通じて利用者や家族との信頼関係を築くことも求められます。

なお、ケアプランは概ね6ヶ月程度で見直しが行われ、利用者の状況に応じて適宜内容が更新されます。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアプランの作成法

前述したように、ケアプランはケアマネジメントプロセスと言われる7つの手順を踏んで作成されます。

では、実際のケアプランの内容はどのように構成されているのでしょうか。居宅サービス計画書を例に、詳しい書き方について見ていきましょう。

居宅サービス計画書は第1表~第7表の7枚構成となっています。

この7枚の計画書のうち、第1表・第2表・第3表・第6表・第7表の5枚の書類を利用者や介護サービス提供事業所へ交付し、ケアマネージャーとの共有を図ります。

第4表・第5表の2枚に関しては利用者や事業所への交付が行われません。

第1表~第7表に記載さる内容については以下の通りです。

| 名称 | 記入する内容 |

|---|---|

| 第1表:居宅サービス計画書(1) | 利用者の基本的な情報 支援計画の総合的な方針 利用者や家族の意向 介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定 |

| 第2表:居宅サービス計画書(2) | 利用者のニーズや目標 課題解決のために計画された介護サービスの具体的な内容 長期の目標及び短期の目標 |

| 第3表:居宅サービス計画書(3) | 利用する介護サービスを組み合わせた週単位のスケジュール表 利用者の主な活動内容 |

| 第4表:サービスの担当者会議の要点 | サービス担当者会議で議論した内容及び結果 家族の意向や結論 など |

| 第5表:居宅介護支援経過 | 利用者からの相談内容など、ケアマネージャーと利用者とのやりとりの内容 事業所との連絡内容 事業所との調整事項 モニタリングの内容 など |

| 第6表:サービス利用表 | 提供時間・サービス内容・事業所名など、介護サービスを提供する各事業所のスケジュールを月単位で記載 |

| 第7表:サービス利用表別表 | 1ヶ月あたりの介護サービス内容・利用単位数・費用(利用者負担額) など |

以上が居宅サービス計画書の構成となっています。7枚の書類を性質・目的ごとに分類すると、次の3つに分けられます。

- 第1表~第3表:アセスメントを基にした書類

- 第4表~第5表:情報を整理するために必要な書類(交付はしない)

- 第6表~第7表:保険給付に必要な書類

効率的な作成の順番

ケアプランを作成する順番に正確な決まりは存在しませんが、第1表~第3表を効率よく作成するためには次の順番がおすすめです。

- 第2表:課題・目標・具体的なサービス内容

- 第3表:1週間のスケジュール及び主な活動

- 第1表:総合的な方針

第1表はケアプラン全体の内容を表す総合的な援助の方針です。

それに対し、第2表及び第3表は具体的なサービス内容やスケジュールに関しての書類となっています。

この順番で作成することで、総合的な方針と第2表・第3表に挙げる具体的なサービス内容や目標のずれを防ぐことが可能です。

【第1表】「居宅サービス計画書」の書き方

第1表は、利用者の基本情報や家族の意向、そして総合的な援助方針に関して記入する書類となっています。多くの場合、第2表や第3表で具体的な内容を決めてから第1表を作成します。

第1表「居宅サービス計画書」の詳しい書き方について見ていきましょう。

初回・紹介・継続

居宅サービス計画書(1)の書類には、「初回・紹介・継続」を選択する欄があります。

- 初回:担当ケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業で初めて作成する場合

- 紹介:他の施設から紹介された場合

- 継続:継続して作成する場合

上記の内容に従って、該当するものを選びます。

利用者及び家族の生活に対する意向

「利用者及び家族の生活に対する意向」欄に、本人・家族それぞれの意向を分けて記載します。

家族の意向に関しては、「妻」「夫」「息子」「娘」など、利用者から見た続柄も記入する必要があります。

また、記入する際は話を省略せずそのままの表現で書くことで内容の相違を防ぎます。

認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

「居宅サービス計画書(1)」の書類を作成するためには、まず利用者の保険証にある「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」欄を確認します。

この欄に記載がある場合は内容をそのまま転記し、記載がない場合は「なし」と記入します。

総合的な援助の方針

「利用者及び家族の生活に対する意向」に対し、利用者を支える家族やケアマネージャー、サービス事業所の3者がどのような方針で利用者を援助するのか、総合的な方針について記載します。

つまり、この欄は「利用者及び家族の生活に対する意向」に書かれている課題やニーズを集約したものになるでしょう。

生活援助中心型の算定理由

生活援助中心型の訪問介護を位置付ける理由として、次の3つの項目から該当するものを選択します。

- 利用者が1人暮らしであること

- 家族等に障害や疾病等があること

- その他

その他を選択した場合、具体的な理由も併せて記入する必要があります。

【第2表】「居宅サービス計画書(2)」の書き方

次に、第2表の書き方について説明していきましょう。

第2表は、利用者の課題や目標、そしてそれを解決するためのサービス内容について記入する書類となっています。ケアプランを作成する場合、まずはこの第2表を作成することで効率よく進めることができます。

生活全般の解決すべき課題(ニーズ)

「ケアマネジメントプロセス」の見出しで説明したように、ケアプランを作成するためにはアセスメントを行い利用者の健康状態や介護状況、家庭環境などを確認しなければなりません。

そして、この欄にはアセスメント(課題分析)から導かれた「解決すべき生活課題」について記入します。このとき、優先度の高いものから順番に記入していきます。

優先順位は、利用者の意向を基に決められますが、通常であれば健康や安全に関する課題は必然的に優先度が高くなります。

そして記入の際は課題を解決し、どのような状態になりたいのかという目標まで詳しく書く必要があります。課題は介護に関係のない、地域資源や制度に関する課題についても記入することが可能です。

目標(長期目標・短期目標・期間)

目標欄は長期目標、短期目標、そしてそれぞれの期間について項目が分けられており、両方の目標を記載しなければなりません。

長期的な目標には、「~できる」「~する」「~できるようになる」などの表現を用い、長い目で見て達成させる最終的な目標を記載します。

例としては、「自宅を一人で移動できるようになる」「食事の準備をする」などの目標が挙げられます。

短期的目標とは、長期目標を達成するための段階的な目標です。

短期目標を記入する際は達成度が評価しやすい表現を用います。例としては、「1日3回はトイレにいく」などの目標が挙げられます。

援助内容

目標達成のために援助の内容を明確にします。

具体的には「いつまでに・誰が・何を・どのようにするのか」などについて明記します。利用者にとって最適なサービスやサービスを提供する事業所を選定し、記載することも重要です。

サービス提供事業所の選定はケアマネージャーによって行われますが、最終的な決定は利用者が行います。

そのため、利用者が意思決定をする際の判断材料となるように、選んだ理由や他の事業との相違点などについて詳しく説明する必要があります。

また、ケアプランを作成する際にすでに実施されているサービスがある場合は併せて記入します。

【第3表】「習慣サービス計画表」の書き方

次に、第3表の書き方について説明します。

第3表は、サービスの週間スケジュールに関する書類となっています。ケアプランを作成する場合、第2表の次に第3表を作成することで効率よく進めることが可能です。

週間スケジュール

第2表の内容を基にして、週間スケジュールを組みます。

週間スケジュールには曜日や時間、そしてサービス内容などを記載し、1週間単位でいつどのようなサービスを受けるのかを明確にします。

介護保険サービスだけではなく、家族などから受ける介護・援助内容についても記入し、詳しいスケジュールを作成します。

主な日常生活上の活動

利用者の平均的な一日の過ごし方を記入します。このとき、起床や就寝、食事などの生活に欠かせない行動以外に関してもできるだけ具体的に記載します。

記入する内容の例は次の通りです。

- 起床

- 食事

- 散歩

- 夕食

- 就寝

- おやつ

- テレビ鑑賞

- 体操 など

通所サービスなどを利用するなど、通常と異なる生活パターンが存在する日は「デイサービスがある日」「デイサービスがない日」のように分けて記載することも可能です。

週単位以外のサービス

第3表は基本的に週単位のスケジュールとなりますが、週単位以外の不定期でサービスなどを利用する場合、「週単位以外のサービス」欄に記載します。

この欄に記入する内容には次のようなものがあります。

- 福祉用具貸与

- 住宅改修

- ショートステイ

- 通院 など

この内容を把握することにより、利用者の生活環境や介護状況を具体的に知ることができ、適切なサービスの提供へとつながります。

【第4表】「サービス担当者会議の要点」の書き方

次は第4表の書き方について解説します。第4表は、名称の通りサービス担当者会議で議論された要点について簡潔にまとめた書類となっています。

第4表は必要な情報について整理するための書類であり、利用者やサービス提供事業所への交付は行いません。

会議出席者

サービス担当者会議に出席する、もしくは出席した人の情報について記載します。記載内容は「所属または職種」「氏名」です。

利用者本人及び家族の場合、所属欄には本人から見た「続柄」を記載します。

サービス担当者会議に欠席する場合でも同様に「所属または職種」「氏名」を記載します。また、この場合は欠席した理由についても併せて記載します。

検討した項目

会議で検討する、もしくは検討した項目について記載します。記載する際は番号を振り、箇条書きで記入します。

欠席者が居る場合は事前に担当者に問い合わせを行います。問い合わせは書面もしくは電話で行い、「照会内容」「意見の内容」「問い合わせ日」を記録しておきます。

問い合わせに関しては必要に応じて実施され、他の書類で確認できれば省略が可能です。

検討内容

上記の項目に関して協議し、会議内で検討した内容を記載します。

記載する際には内容を要約し、簡潔に書きます。また、意見があった場合は必要に応じて「誰が・どのように意見したのか」について分かるように記載しておきましょう。

結論

サービス担当者会議で協議した内容の結果について記載します。

例として、「総合的な援助の方針・目標についての確認」「サービスの内容について」「サービス内容の留意点について」などの検討内容があったとしましょう。

これに対して居宅サービス計画に基づきサービスを進めるという結論が出た場合、「居宅サービス計画の原案通りに進める」というように記載します。

残された課題

「残された課題(次回の開催時期)」には、サービス担当者会議で行われた協議の結果、結論に至らなかった項目について記載します。

さらに、サービス担当者会議で新たに生じた課題や次回の開催時期、そして次回の開催方針などについても併せて記載します。

【第5表】「居宅介護支援経過」の書き方

次に、第5表の書き方について解説します。第5表は、ケアプランを作成する際の過程について記録する書類となっています。

第4表と同様必要な情報について整理するための書類であり、利用者及びサービス提供事業者への交付は行われません。

年月日・内容

前述したように、第5表はケアプラン作成時の過程に関する書類です。書類には「年月日」「内容」の2つの欄があり、作成過程を時系列順に詳しく記録します。

記入する主な内容は次の通りです。

- 利用者との相談内容

- サービス提供事業者との連絡や調整内容

- サービスの利用状況及び有効性

- 把握した事実

- ケアマネージャーの所見 など

このように、サービスを提供するにあたり必要になる情報について記載します。記入の際は、ケアマネージャーの主観と客観が混在しないように注意しなければなりません。

また、「交付する書類には記入できないけれど、サービスを提供する為に必要な情報」についても第5表に記録しておきましょう。

【第6表】「サービス利用票」の書き方

次に、第6表の書き方について解説します。

第6表は、第3表で作成した週間サービス計画表に基づき、保険給付対象となるサービスの「月間サービス計画」と「サービス提供実績」について記載する書類となっています。

提供時間帯

提供時間帯の欄に、サービスを提供する時間を記入します。時間は0時が起点となり、0時~24時の24時間制で提供時間の早いものから順番に記入します。

なお、福祉用具の貸与などに関しては記載する必要はありません。

サービス内容

身体介護や通所介護など、提供するサービスの内容について記入します。サービスを提供する事業者や事業所名も記入します。

サービス提供事業所に関しては、法人名ではなくサービスを提供する事業所名を記入しましょう。

予定・実績

1ヶ月分のサービスの提供予定数と実績回数を「月間サービス計画及び実績の記録」欄に記入します。サービスの提供はこの予定回数を基に実施されます。

なお、提供時間帯と同様に福祉用具の貸与などに関しては記載する必要はありません。

区分支給限度基準額・限度額適用期間

この欄については利用者の被保険証を確認しましょう。被保険証を確認御、支給限度基準額(単位数)及び「限度額適用期間」を転記します。

前月までの短期入所利用日数は必要に応じて記載し、利用がない場合は0日と記載します。

【第7表】「サービス利用票別表」の書き方

最後に、第7表の書き方について解説をしていきましょう。第7表は、利用明細書のような意味を持ち、第6表と同様に給付管理上重要となる書類です。

第7表では、第6表に記入した内容を基に「支給限度管理の対象となるサービス」全てを転記し、その単位数と費用の計算を行います。

事業所名・サービスコード

どの事業所を利用してどのようなサービスを提供するのかが分かるように「事業所名」「サービス内容/種類」「サービスコード」を記載します。

このとき、同一事業所の複数のサービスを利用する場合はサービスコードごとに分けて記載する必要があります。

なお、サービスコードとは、「サービス種類コード」と「サービス項目コード」からなる6桁の数字です。

サービス単位/金額

サービスの単位と金額を記載します。このとき、サービス単位の端数に関しては小数点以下を四捨五入して記載します。

第7表で記載する内容は、保険給付対象のサービスです。そのため、介護保険が適用されないサービスに関しては記載する必要はありません。第6表も同様の扱いです。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアプラン作成例

ケアプランを作成する際に、「課題・目標をどう設定すれば分からない」というケースも少なくはないでしょう。

そこでこの見出しでは、第2表にあるサービス計画書の3つの項目について記入例を紹介していきます。

| 課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |

|---|---|---|

| 持病の悪化を防ぐ | 毎日を元気に楽しく過ごす | 定期的に医師に相談できるようにする |

| 食べ物が上手く飲み込めない | むせずに食事を楽しめる | 一口ずつゆっくりと飲み込む |

| 家の中で転倒しやすい | 転倒することなく安全に生活できる | 訓練で歩くための筋力を向上させる |

| トイレに間に合わないことがある | 清潔で快適な生活を送ることができる | 自分でトイレで排せつできる |

| 自分で家事ができない | 食事の用意など自分でできることを増やす | 機能訓練により身体機能の低下を防ぐ |

| 部屋に閉じこもりなかなか外出しない | 交流の場に参加し明るい気分になる | 地域のコミュニティに積極的に参加する |

ニーズ・目標は利用者一人一人で異なります。適切な目標を設定するためには、利用者や家族としっかりとアセスメントを行い、ニーズを見極めることが大切です。

ケアプランを作成した後

ケアプランが作成されると実際にサービスの提供が開始します。

サービスが開始すると、ケアマネージャーは少なくとも月に1度利用者の自宅を訪問し、モニタリングを行わなければなりません。

モニタリングでは、利用者の状況やサービスの提供状況、そして目標に対する達成度について確認し、必要に応じて課題や目標の見直しを行います。目標が達成できている場合は新たな短期目標を設定し、次のステップへと進みます。

また、モニタリングでは利用者だけではなく介護をしている家族の感情や体調の変化等について把握することも大切です。状況を把握することにより、デイサービスの日数を増やす・ショートステイを利用するなどのサポート内容について検討することが可能です。

モニタリングを通じて、利用者や家族のニーズに合わせたサービス提供を行うことが重要であり、定期的な訪問を通じて信頼関係を築きながら、質の高い介護サービスを提供することが求められます。

セルフケアプランの作成

ケアプランは基本的にケアマネージャー(介護支援専門職員)が作成しますが、利用者やその家族が作成することも可能です。

ケアマネージャーを介さず作成する場合「セルフケアプラン」と言われ、作成手順は以下の流れとなっています。

- 市区町村の介護保険課もしくは地域包括センターへ申し出を行い、提出書類を受け取る

- 必要な情報を収集し、ケアプランの原案を作成する(サービスの利用単位数、自己負担額の計算も併せて行う)

- サービス関係者を集めて「サービス担当者会議」を開催し、ケアプランを完成させる

- 市区町村や地域包括支援センターの窓口にケアプランを提出し、受付印をもらう

- 各サービス提供事業者に必要書類を交付しサービスの利用を開始する

- 利用期間中はサービス提供事業者と直接連絡をとる

- 毎月サービスの利用実績を市区町村に書類で行う

自分で慣れないケアプランを作成するのは大変ですが、その分メリットも存在します。次の見出しではセルフケアプランのメリット・デメリットについて紹介します。

セルフケアプランのメリット

セルフケアプランの最大のメリットは「自分で納得がいくプランを作成することができる」という点です。

自分たちの意思で利用するサービスやサービス提供事業者を厳選することにより、不要な不安をなくしてサービスを受けることが可能です。

ケアプランをケアマネージャーに組み立ててもらう場合はアセスメントや定期的なモニタリング、会議などのやり取りが必要になってきます。

セルフケアプランの場合はそのやり取りが省略されるため、ケアマネージャーとのやり取りに不安や負担を感じることがないというのもメリットとして考えられます。

セルフケアプランの作成を通じて、自身や家族が介護サービスの内容や提供事業者を理解し、選択する力を身につけることができます。これにより、将来的な介護ニーズにも対応できる力が身につき、自己決定や自己責任の意識を高めることができます。

セルフケアプランのデメリット

自分たちで心行くまでサービスを選択できるというのがセルフケアプランのメリットですが、一方で情報収集や複雑な事務手続きを全て自分で行わなければならないというデメリットも存在します。

また、一から情報を集める必要があるため介護事業所や施設の情報について知りたい情報が十分に得られないという可能性もあります。サービス提供事業所との関係構築にも時間を要します。

セルフケアプランを検討している場合、作成方法やメリット・デメリットなどをよく理解し、自分に合った方法を選択するように心がけましょう。

また作成の際に、自治体の介護相談窓口や介護保険の担当窓口などに相談することもできます。専門家のアドバイスを受けながら、適切なケアプランの作成を目指すことが重要です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアプラン作成時に意識すべきこと

最後に、ケアプランを作成する際に意識すべきポイントについて、ケアマネージャーと利用者双方の視点から解説していきます。

ケアマネージャーにとってのポイント

ケアマネージャーがケアプランを作成する際に注意するポイントは次の通りです。

- 利用者や家族の意向をしっかりと反映していること

- 経済状況などの聞きにくい情報は最初に確認すること

まず、ケアプランには利用者及び家族の意向をズレなく反映することが大切です。

さらに、利用者にとって、経済的に無理な負担をかけることなく適切なサービスを受けられるプランを作成することも必要と言えます。

これらのことをクリアするためには利用者の相談内容や意見などをしっかりとヒアリングし、課題分析を行うことが重要になります。アセスメントでの情報収集を通して利用者の悩みを理解し最適なサービスの提供を提案しましょう。

また、経済状況などの聞きにくい話題はタイミングを逃すとどんどん聞きにくくなってしまうため、最初に確認することをおすすめします。

利用者にとってのポイント

利用者にとってのポイントは次の通りです。

- ケアマネージャーに任せきりにしないこと

- 自分の意思を具体的に述べること

ケアマネージャーは介護の専門家であるため利用者にとって適したサービスの提供を計画してくれますが、人間ですので必ずしも利用者の気持ちを全て理解しているというわけではありません。

そのため、場合によっては希望している内容が正しく伝わらないというケースもあります。

そのような事態を防ぐためにもケアマネージャーに任せきりにすることは避け、自分や家族の意向を具体的にはっきりと述べるようにしましょう。

ケアプランについてまとめ

- ケアプランとは、利用者が適切な介護サービスを利用できるようにサービス内容や目標をまとめた計画書のこと

- 一般的にはケアマネージャーが利用者及び家族の環境・状況などを踏まえて作成する

- ケアプランは利用者とサービス提供事業者に交付され、定期的な見直し・修正が行われる

- ケアマネージャーに任せきりにせず、自分の意見を具体的に伝えることが大切

いかがでしたか?今回はケアプランに関する基本的な情報についてまとめました。

ケアプランは利用者一人一人の状況を考慮して作成され、それぞれの方に適切な介護サービスを提供するために欠かせない大切な計画書です。

ケアプランに基づき介護サービスは実施され、自分に合った介護サービスを受けることにより利用者本人は自分らしい生活を送ることができます。

ただし、自分に合ったサービスを受けるためにはケアマネージャーに任せきりにせず、自分の意見をはっきりと述べることも重要です。そのためにはケアマネージャーとの確かな信頼関係を築くことが大切です。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら