介護難民とは?原因・解決策から迫る2025年問題に備える方法まで解説

更新日時 2023/09/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護を受けたいのに受けられない身内がいて心配・・・」

「将来自分は介護を受けられるのかな?」

介護に関して不安を感じる方は多いのではないでしょうか。そこで、今回は介護難民問題について徹底解説します。

介護難民とは何か、介護難民の解決策、2025年問題とは、介護離職・孤独死・独居高齢者の問題などに対し、さまざまな解決策をお伝えします。介護に不安を抱えている方はぜひ参考にしてください!

- 介護難民とは、介護が必要なのに介護サービスが受けられない人

- 介護難民問題の解決策としては、地方に移住する、身体機能を維持する、情報収集をしておくなどがある

- 2025年には5人に1人が75歳以上になる「超高齢化社会」になることが問題となっている

介護難民ってなに?

介護難民とは、介護サービスが誰からも受けられず困っている人のことを指します。

在宅介護をしてくれる人がいないだけではなく、病院や介護施設でも受け入れてもらえないため、介護サービスが受けられないのです。

そのため、要介護者の子供や孫といった若い家族が仕事を休職もしくは退職し、介護に専念せざるを得ない状態になり、家族全体が経済的に困窮することにもなります。

2025年には、いわゆる団塊の世代が75歳以上になります。「日本創生会議」という研究機関が2015年に発表した研究結果によると、2025年に予測される都心での介護難民は約13万人ほどです。

内閣府の「高齢社会白書」(令和4年度版)では、日本の高齢化率は28.9% で、高齢化が進んでいます。そのような事態であるにもかかわらず、介護の仕事に就く人材が少ないことから、介護難民が増えると予測されるのです。

介護難民の現状

現在高齢化社会が住んでいることから、今後は独居高齢者の世帯や、高齢者夫婦のみの世帯が増えるでしょう。

そのため、在宅で家族が介護を行う場合には、高齢者が高齢者を介護する 「老老介護」 、認知症患者が認知症患者を介護する 「認認介護」 が増えていくことが考えられます。

さらに、特別養護老人ホームなど介護施設では入居待ちの要介護者が数十万人単位でおり、介護難民はこれからもどんどん増えていくと言えるのです。

介護難民が増加する原因

そもそも、介護難民はなぜこのように増加しているのでしょうか。その原因を解説していきます。

要介護・要支援認定者数の増加

内閣府が提言した「高齢社会白書(令和4年版)」によると、日本の総人口は減少している一方で、65歳以上の高齢者は年々増加傾向にあります。

要介護・要支援認定者の人数は、2000年には218万人いましたが、2017年には622万人となり、17年間で約3倍となりました。

団塊の世代である約800万人の人々が、今後介護サービスを必要とするため、要介護・要支援認定者は今後さらに増加する見込みです。

人材と介護施設の不足

現在、介護職に就く人材が少ないことや、介護サービス事業所の数が少ないことが問題となっています。

2025年には、介護職員は240~250万人必要になると予測されているにもかかわらず、2019年時点での介護職員は約210万人しかいません。

介護施設も危機感を覚えており、全国の半数以上の介護施設で介護職員が足りないと回答しています。

介護職の収入が低いことも人材不足の原因

介護職員を早急に増やす必要がありますが、介護職は収入が低めの職業であるため、そのことが介護職に就く人がなかなか増えない原因の一つだと考えられています。

以下は、介護職員の収入を月給・日給・時給それぞれでまとめたものです。

| 月給の者 | 日給の者 | 時間給の者 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働者 個別人数 |

平均賃金 (円/月) |

労働者 個別人数 |

平均賃金 (円/日) |

労働者 個別人数 |

平均賃金 (円/時間) |

|

| 全体 | 3万8,715人 | 21万7,753円 | 1,604人 | 8,667円 | 2万9,204人 | 1,136円 |

| 訪問介護職員 | 2,078人 | 19万1,751円 | 228人 | 8,804円 | 9,190人 | 1,289円 |

| サービス提供責任者 | 1,995人 | 21万9,663円 | 34人 | 9,235円 | 253人 | 1,102円 |

| 介護職員 | 1万9,106人 | 19万8,675円 | 912人 | 8,155円 | 1万2,035人 | 935円 |

| 看護職員 | 4,269人 | 26万6,504円 | 118人 | 9,599円 | 3,049人 | 1,369円 |

| 介護支援専門員 | 2,401人 | 25万499円 | 23人 | 9,729円 | 245人 | 1,273円 |

| 生活相談員または支援相談員 | 3,004人 | 23万2,389円 | 32人 | 7,709円 | 451人 | 1,009円 |

| 事務所管理者(施設長) | 6,046人 | 35万13円 | - | - | - | - |

出典:介護労働安定センター

特に首都圏での問題が深刻

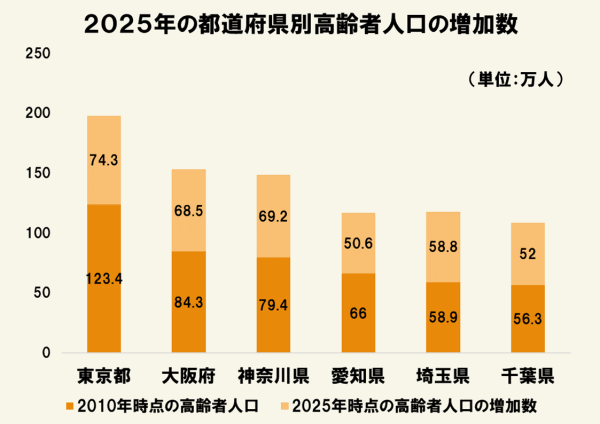

東京や大阪などの都市部では、高度成長期(1960年代~1970年代)に職を求めて状況した人が高齢世代になっています。

そのため、現在都市部では高齢者人口が急増している状態です。特に、東京周辺に高齢者世代が集中しています。

東京周辺では、若い世代の介護者が不足していることから、大量の介護難民が発生する恐れがあります。

東京は土地の確保が難しいことから、これまで東京周辺の県に介護保健施設がつくられてきました。

しかし、東京周辺の県でも高齢化が進んでいることから、今後東京の高齢者を受け入れることが難しくなってくると考えられます。

一方、地方都市では、高齢者を受け入れる余裕がある介護施設が多いという都市部とのギャップも指摘されています。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

特養等の老人ホームの入居待ち回避方法

特別養護老人ホーム(特養)は、現在全国に9,500カ所ほどあり、入居者は約57万人です。

特養は公的施設であるため、費用が民間運営である有料老人ホームよりも安く入居希望者が殺到しており、入居待機者が非常に多くなっています。

厚生労働省の「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」によると、2019年に、要介護3~5の方で、特養に入所申込したものの入所していない人は、29.2万人にも至っています。

系列の病院・介護サービスの利用

特養は、病院や社会福祉法人が運営していることが多いことが特徴です。特養を運営している病院に通院すると、在宅介護を受けている方に関しては、病院から特養に情報が共有されることがメリットです。

この場合、特養の空き情報が入手しやすいことや、特養に入居を希望する場合、病院からの情報により審査で配慮がされることもあります。

特養に入りたい場合は、このような手段も考慮に入れることもおすすめできます。

新設の施設への申請

入居できる施設がなかなか見つからない場合は、今後新設される施設への入居を検討することも解決策の一つです。

新設される施設はオープンに合わせて入居者を募集するため、応募しやすく入居審査も通りやすいと言えます。

また、新設される施設は最新の介護や設備サービスを備えている場合が多く、快適な環境で高齢者の生活をサポートすることが期待できます。

新設される施設の情報は役所などで知ることができますので、定期的に情報を収集することをおすすめします。

民間介護施設の利用もおすすめ

特養を始めとして、公的施設は入居待機者が非常に多く、利用できるまでに比較的長い時間がかかる傾向にあります。

一方で、民間介護施設の場合は入居待ちになることはほとんどありません。公的施設に匹敵する費用の安さで利用できるホームも多く存在するので、これらの利用も検討しておくことが賢明でしょう。

学研ココファンの介護施設は、入居一時金0円で利用することができ、初期費用をかなり抑えられる点が魅力です。

サービス付き高齢者向け住宅を始めとして、充実した介護サービスをリーズナブルに利用できる施設を多数展開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

近くの学研ココファンの介護施設を探す!介護難民の解決策とは

今後、介護難民の解決は避けられない課題ですが、解決策にはどのようなものがあるのでしょうか。

地方への移住

介護施設に早く入居したい場合は、地方に移住することも解決策の一つです。地方では、都市部よりも介護施設の数や介護職員の人数に余裕がある傾向があります。

また、介護サービス費も都市部より安い点もメリットです。そのため、健康なうちから地方に移住している人もいます。

一方、地方は都心部よりも求人数が少ないことや、医療施設・介護施設の数が少ない地域もあります。

移住に関する情報収集や地域住民との交流、移住先での生活に対するイメージを具体化することが大切です。

家族の支援

施設入居だけではなく、在宅介護を選択し、家族が介護していくことも解決策の一つです。

在宅介護では、訪問介護やデイサービスなど、在宅介護で利用可能な介護サービスが充実しているため、これらのサービスを活用すれば、施設入居をしなくともやっていける場合が多くあります。

しかし、在宅介護では介護うつや高齢者虐待など、介護によるストレスが原因でさまざまな問題が起こり得ますので、注意が必要です。

自身の生活機能の低下防止

日常生活を送る中で、自身で身体機能のトレーニングを行っていくことも大切ですが、デイサービスやデイケアといった介護サービスも積極的に活用していきましょう。

このような姿勢で日々過ごすことにより 「自分の生活はできるだけ自分で行う」 という意識が高まり、介護予防に繋がっていきます。

また、大きな病気やケガをしたことにより生活機能の向上が難しい場合には、病院やデイケアなどでリハビリを行い、寝たきりにならない状態を目指していきましょう。

身体機能に問題がない場合は、ジムに通うこともよいでしょう。また、自治体やボランティア団体などが主催する高齢者向けの健康イベントや講座に積極的に参加し、健康を維持していくこともおすすめです。

将来を見据えた貯金

介護にかけられる資金が少ないと、選べる介護サービスや介護施設の選択肢が狭まっていきます。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院といった介護保険施設は一番安く入居可能です。

しかし、2014年に改正介護保険法が成立し、特別養護老人ホームへの入居条件は「要介護3以上」 になりました。

特別養護老人ホームなどの安い施設に入れない方は、その他の比較的高い費用がかかる施設への入居を検討する必要があります。

介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなどの入居を可能にするため、日頃から介護費用の備えをしておくことが重要です。

介護に関する情報収集

介護の情報収集は、介護が必要ではないときからやっておくことをおすすめします。

実際に介護が必要になったらどのような支援が受けられるのかについて、例えば地域の福祉施設、ケアサービス、公的な介護支援サービスなどを、あらかじめ把握しておくことが大切です。

自分や家族の経済状況や生活スタイルに合わせて介護にかかる費用や手続きについて知識を持っておくとよいでしょう。

健康なうちにどのような介護を受けたいか、家族の誰が介護の体制を整えるのかなど、具体的に考えておきましょう。

入居と退去について

介護施設に入居できても、実際には介護施設から退去する方もいます。いったい何故なのでしょうか。

ここからは、介護施設からの退去問題について解説していきます。

40%が5年以内に退去

全国有料老人ホーム協会の調査によると、介護付き有料老人ホームの入居期間は、以下のような結果になっています。

| 入居期間 | 全体の割合 |

|---|---|

| 1~3年未満 | 29.2% |

| 3年~5年 | 35.3% |

| 5年~10年 | 18.3% |

最も多い入居期間は3~5年で、全体の35% です。そして、5年以内に退去する人は64.5%もいるという結果が出ています。6割以上の方が、5年以内に介護施設を退去しているのです。

退去理由の多くは状態悪化が原因

退去した方に退去を選択した理由を尋ねると、多くの場合状態が悪化したことによるものでした。

施設ごとの退去理由(複数回答)は以下の通りです。

【介護付き有料老人ホームの退去理由】

| 退去理由 | 割合 |

|---|---|

| 医療的ケアニーズの高まり | 60.9% |

| 経済的な理由による負担継続困難 | 35.3% |

| 要介護度の進行による身体状況の悪化 | 17.7% |

【住宅型有料老人ホームの退去理由】

| 退去理由 | 割合 |

|---|---|

| 医療的ケアニーズの高まり | 50.0% |

| 要介護度の進行による身体状況の悪化 | 27.6% |

| 経済的な理由による負担継続困難 | 22.7% |

【サービス付き高齢者向け住宅の退去理由】

| 退去理由 | 割合 |

|---|---|

| 医療的ケアニーズの高まり | 43.8% |

| 要介護度の進行による身体状況の悪化 | 24.4% |

| 経済的な理由による負担継続困難 | 22.7% |

年齢や状態に応じた施設選びが重要

介護施設に入居したからといって、終身で入居できるわけではありません。実際には、多くの方が医療の必要性や要介護度が高まったことにより施設を退去しています。

どのような状態でも長く入居できる施設を検討したり、退去後新たに入居できる施設をあらかじめ調べておいたりするなど、どのような事態になっても落ち着いて対処できるようにしておくことが大切です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

介護難民に関する国の対策

今後、介護難民の増加が予想されていますが、国は以下のような解決策を講じています。

- 介護ロボットや外国人介護職員の導入

- 介護施設や介護職員のサポート

- 都心部などの介護難民が多い地域の高齢者に対する地方への移住サポート

これらについて、以下に詳しく解説していきます。

介護ロボットや外国人介護職員の導入

外国人の介護職員をふやすため、平成29年から在留資格に「介護」が加わりました。

外国人が「介護」のビザで就労するには、介護福祉士の資格を取得することが必要です。

そのため、外国人の方が介護福祉士養成施設へ入学・卒業できるよう、介護福祉士を目指す外国人留学生の支援も行っています。

また、現在、排泄支援、入浴支援、移動支援などが行える介護ロボットの開発・実用化が国をあげて行われています。

介護施設や介護職員の増加支援

介護職員の待遇を向上させるため、5つの区分からなる 「介護職員処遇改善加算」 が作られました。

要件を満たし、一番多い加算が付く加算Ⅰに当てはまると、月額37,000円の加算が得られます。

また、介護職員を増やすため、現在介護未経験者を対象に入門的研修が開かれています。この研修を修了したあと就職を希望する方には、就職相談会などの就職支援も受けられます。

都心部の介護難民の地方移住サポート

都市部では介護施設への入居が難しい場合があるため、比較的入居人数に余裕がある地方へ移住することも介護難民にならないための方法です。

地方の自治体では、都市部から移住する高齢者が入居できるサービス付き高齢者向け住宅や特別養護老人ホームの新設、商売を始めたい方への優遇措置など、さまざまな制度を独自に作っているところもあります。

高齢者が地方へ移住する際に積極的にサポートすることで、地域活性化と高齢者の健康な暮らしを両立させることを目指しています。

その他のさまざまな介護問題

介護にはさまざまな問題があります。

- 介護を必要とする高齢者の増加

- 介護職員の人手不足や待遇の改善

- 介護ロボットの導入

- 介護にかかる費用の見直し

- 施設不足による介護難民の発生

- 老老介護や認認介護

- 要介護者への虐待の増加

などです。これらを解決するためには、介護業界全体の状況を改善することが必要です。

効率化を図り、介護業界のスマート化や生産性の向上をすることが介護職員の使命だと言えます。

社会保障財源の問題

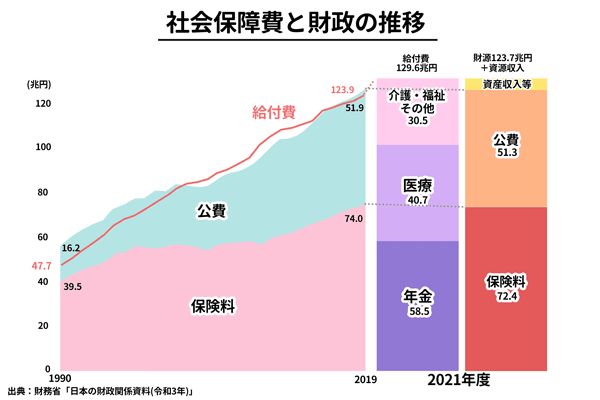

社会保障財源は、社会保険料収入と公費からなります。しかし、現在社会保障費が増大しているため、社会保障財源の半分近くが公費となっています。

日本経済の著しい成長は見込めないため、現在の日本は歳出に対して税収が不足している状況です。

そのため、日本の歳入の約3分の1は国債を発行することによって賄っています。

年々増加する国と地方の借金

国の借金は年々増加しており、2023年度末には総額約1068兆円に昇ることが見込まれています。これはあくまでも国の借金であり、都道府県の借金がさらに加わります。

このような額は現在の国民が返せる額ではないため、将来の世代に借金返済を託す形になってしまいました。それに加え、社会保障制度が運用できなくなる可能性も危惧されています。

2040年の社会保障給付費は1.6倍増に

平成30年の経済財政諮問会議では、年金・医療・介護・子育てにかかる社会保障給付費が2018年には約121兆円だったのが、2040年には190兆円になると予測されました。つまり、約1.6倍ほど増大すると見られているのです。

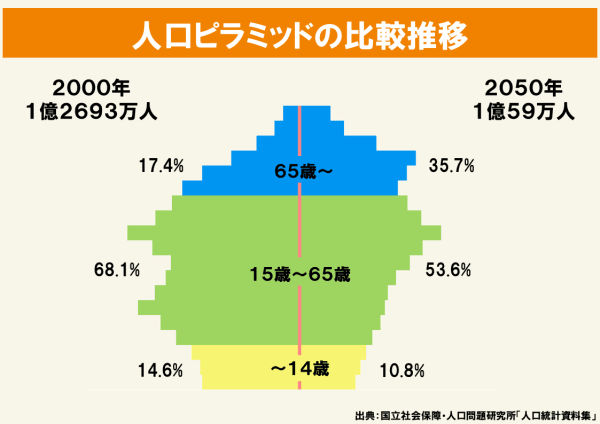

減少する現役世代

15歳~64歳までは生産年齢人口、65歳以上は高齢者です。内閣府の「2018年版高齢社会白書」によると、1950年に高齢者1人を支える生産年齢人口は12.1人でした。

しかし、2065年には、高齢者1人を支える生産年齢人口は1.3人という試算になります。現役世代が減少し、社会保障制度が成り立たなくなる恐れもあります。

広がる少子高齢化問題

現在少子高齢化社会が進んでいますが、今後日本社会はどのように変化していくと考えられているのでしょうか。

2060年には約4割が高齢者に

「令和4年度版高齢社会白書」では、令和3年10月1日時点での高齢者は3,621万人です。しかし、2060年には国民の約40%ほどが高齢者になると試算されています。

少子化により人口が減少しつつある中、高齢化社会はさらに進んでいくと考えられているのです。

平均寿命と健康寿命との差

平均寿命と健康寿命は別のものです。厚生労働省によると2020年の日本人の平均寿命は、男性が81.56歳、女性が87.71歳です。

出典:厚生労働省「令和4年版厚生労働白書 厚生労働全般 平均余命の推移」

一方、健康寿命とは健康でいられる年齢のことを指します。平均寿命が80代まで伸びても、その年まで健康でいられるとは限りません。

今後高齢化社会が進むにつれ、さらに健康寿命と平均寿命の差が広がり、介護・医療を受ける高齢者が増えていくでしょう。

深刻化する「2025年問題」

2025年以降、団塊の世代が75歳を超えるため、国民の3人に1人が65歳になることが「2025年問題」です。

さらに、5人に1人が75歳以上になる「超高齢化社会」にもなります。介護、医療、社会保障関連での人手不足が起こるのは明白です。また、超高齢化社会では、膨大な社会保障関連費用がかかります。

このように、2025年にはさまざまな問題が一気に切迫すると考えられています。

高齢者の約4割が独居状態に

2025年には、65歳以上の独居高齢者が約751世帯にまで増加すると予測されています。

2015年からの65歳以上、75歳以上の人口や世帯数を観てみましょう。

| 2015年 | 2025年 | |

|---|---|---|

| 65歳以上の人口 | 3,395万人 | 3,677万人 |

| 75歳以上の人口 | 1,646万人 | 2,180万人 |

| 世帯主が65歳以上である世帯数 | 約1,918万世帯 | 約2,103万世帯 |

| 65歳以上で一人暮らしをする世帯数 | 約625万世帯 | 約751万世帯 |

参照:厚生労働省「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018年推計

社会保制度の問題

日本は社会保障の国民負担が低めの国ではあります。ただ、2025年以降は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者世代となります。2025年以降は、介護費用や医療費の国民負担が増大すると考えられます。

特に、年金制度は現行の制度で維持し続けることは厳しいと言わざるを得ません。

2025年を迎える前に、年金制度の改善、対策、維持方法について検討することが必要です。

医療面の問題

厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」では、2025年度の医療保険給付額の総額は約48兆円になると試算されています。

出典:厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」

厚生労働省「令和4年度予算 国の一般歳出における社会保障関係費」によると、2022年度の医療保険給付額は40.8兆円ですので、7兆円も増えるということになります。7兆円という膨大な額は現在の日本の状態では捻出できるとは言えません。

出典:厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」

年金制度の問題

厚生労働省「公的年金財政状況報告-平成28年度-」によると、年金積立金管理運用独立行政法人の総資産は約156.4兆円、給付総額は51.3兆円です。

また、年金積立金管理運用独立行政法人は年金積立金を運用していますが、保険料なども含む年間の収入は56.5兆円です。

しかし、厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」では、2025年の年金給付額は59.9兆円以上になるとされています。

現在の年金制度では、2025年に年金制度を維持することは非常に難しいと言えます。

介護難民や孤独死に繋がる介護の問題

2025年には、要介護者の人数が増大するため、家族や介護職員で要介護者全員の介護を行うのは、このままでは不可能とも言えます。そうすると、介護難民や、自宅で孤独死を迎える方が増えるでしょう。

独居高齢者も増加すると考えられているため、孤独死の増加はこのままでは避けられません。 孤独死を防止する解決策が必要です。

地域住民や自治体、支援団体が連携し、高齢者の生活支援やコミュニティづくりを強化することが重要です。

老老介護や認知症同士の介護の可能性も

将来、高齢世帯の過半数以上が独居高齢者世帯または高齢者夫婦世帯となることが予想されます。

在宅介護の場合、高齢者が高齢者を介護する 「老老介護」 や、認知症患者が認知症患者を介護する 「認認介護」 が増えるでしょう。

老老介護や認認介護の増加は、医療の発展に伴って平均寿命が延びたことや、核家族化が進んでいる社会が影響していると考えられます。

平成25年には、在宅介護世帯の69%が老老介護であることがわかっています(厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成25年))。

認認介護は、軽度の認知症者が中度~重度の認知症者を介護するケースが多いですが、介護する側の認知症が悪化すると在宅介護が成り立たなくなると考えられます。

老老介護についての問題

要介護者の体を支えて介助する際には、介護する側に体力や筋力がないと、一緒に転んでしまい、二人とも怪我をしてしまう可能性があります。

また、在宅介護で介護する側に疲れやストレスがたまると、介護者が体調を崩し、介護できなくなることも考えられます。

「介護は助けを求めず自分でするもの」と考えている高齢者が少なくないことから、老老介護になってしまうとも言えるでしょう。

そのような考え方だと、地域や役所などに助けを求められず、社会的な孤立状態に陥ることもあります。

認認介護についての問題

「令和4年国民生活基礎調査」で、介護が必要になった原因を調査したところ、第1位は認知症でした。

また、要介護認定を受けた原因が認知症である人は26.4% と、約4人に1人が該当します。

介護する側が認知症となり認認介護になると、被介護者の食事管理、服薬管理、体調管理が十分にできなくなるため、被介護者の体調悪化は避けられません。

高齢者虐待の問題

高齢者虐待には、次のようなものがあります。

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 介護や世話の放棄・放任

- 経済的虐待

家族や介護者の無意識な言動が、被介護者を傷つけることがあります。介護をする際には、被介護者に対し慎重に接することが必要です。

介護職による虐待

介護職員による高齢者虐待も問題となっています。厚生労働省の調査では、2021年の時点で、介護職員による虐待と認められた件数は739件です。

[出典:厚生労働省令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に 基づく対応状況等に関する調査結果 ](https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001029242.pdf)

介護施設での介護職員に対する教育不足によるものや、職場環境が原因で介護職員がストレスを感じているなどが主な理由です。

家族や身内等の親族による虐待

家族や親族による高齢者虐待もあります。厚生労働省の調査では、在宅介護において家族や親族といった介護者が高齢者虐待をしたケースは、2021年には1万6,426件もありました。

調査では、息子と夫、つまり男性の介護者による虐待が6割にも至っています。虐待に走る前に、介護サービスを積極的に利用すべきでしょう。

高齢者虐待にはどんな種類がある?

先ほど、高齢者虐待には以下のようなものがあると述べました。

- 身体的虐待

- 心理的虐待

- 介護や世話の放棄・放任

- 経済的虐待

また、厚生労働省「平成27年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」では、性的虐待も2.8%含まれるという調査結果が出ています。

排泄の失敗を責め、罰を与えるなどは性的虐待です。介護者が虐待についてしっかり学んでおくことは以上に重要だと言えます。

親族は避けるべきな成年後見人トラブル

成年後見人とは、高齢者の場合は認知症などで判断能力が低下した人の保護や財産の管理を行う人のことです。

成年後見人は家庭裁判所から任命されます。被後見人の財産についての権利は成年後見人が握ることになりますので、他の親族は被後見人の財産に手を出せなくなります。

成年後見人制度は、被後見人の保護や財産を守るための制度ですが、稀に被後見人の財産を奪うために成年後見人になる親族もいます。

こうならないためにも、親族が成年後見人になるのは避けた方がよいでしょう。成年後見人は、司法書士、弁護士などの専門家になってもらうことが最も安全です。

介護離職を避けるための制度活用

親や祖父母などの介護のため、仕事を辞めることを介護離職と言います。最初は仕事と介護を両立しようとしても、どうしても体力的な問題が出てきたり、時間の余裕がなくなったりするなどして、介護離職を選ぶ人が少なくありません

しかし、介護離職は収入がなくなることや、介護にかかりっきりになることにより孤立してしまうなどの問題があります。

法律では介護休暇や介護休業という制度がありますので、介護離職を選ぶ前に、まずはこのような制度を利用してみましょう。

介護業界の深刻な人材不足

厚生労働省の2018年の試算では、介護職員は2025年に約34万人不足します。

介護職として働く人の数は、2000年度は約55万人だったものの、2016年には約190万人と大幅に増加しています。

しかし、75歳以上の後期高齢者が大幅に増える2025年は、今の介護職員の人数では到底足りず、人材不足は深刻だと言わざるを得ません。

6〜7人に1人の介護職の離職率

令和3年度の「介護労働実態調査」では、毎年介護職で6~7人に1人の割合で退職者がいることがわかっています。

介護職は収入が低いことが問題となっていますが、実は退職理由には収入面よりも介護施設の運営方針や職場での人間関係の方が影響を与えていることが調査でわかりました。

介護業界は、収入面だけではなく、働きやすい環境を整えることも大きな課題だと言えるでしょう。

介護職の賃金の低さ

介護職の収入の低さは大きな問題です。東洋経済新報社「会社四季報 業界地図」2019年版より、いくつかの業界の40歳モデル年収をご紹介します。

| 順位(63業界中) | 業界名 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 1位 | コンサルティング | 1,316万円 |

| 2位 | 総合商社 | 1,232万円 |

| 3位 | 放送 | 879万円 |

| 10位 | 総合重機 | 745万円 |

| 20位 | パチンコ・パチスロ | 648万円 |

| 30位 | 半導体製造装置 | 622万円 |

| 40位 | 鉄道車両/鉄鋼・非鉄金属 | 594万円 |

| 50位 | ドラッグストア/コンビニエンスストア/教育・学習塾 | 527万円 |

| 60位 | 家電量販店 | 482万円 |

| 63位 | 介護 | 401万円 |

出典:東洋経済新報社「会社四季報 業界地図」2019年版

「会社四季報 業界地図」では業界を63に分けていますので、63位の介護職は平均年収が最下位ということになります。

「月額平均8万円の手当て」政策

厚生労働省では、2019年10月から「特定処遇改善加算」という制度を開始し、10年以上勤務している介護福祉士の月給を8万円上げる政策を発表しました。

実際には、特定処遇改善加算の対象となる職員は各介護施設に委ねられることとなり、介護福祉士はもちろん、介護福祉士の資格を持たない介護職員や事務職員など、施設によって自由に加算制度を利用できるようになりました。

また、月収8万円か年収440万円以上かどちらかにするという条件にもなりました。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

介護難民についてまとめ

- 介護離職を防ぐため、介護休暇や介護休業制度を利用しよう

- 2025年には独居高齢者が増大することから、孤独死の増加も問題視されている

- 老老介護にならないよう、介護施設に頼ることも重要

75歳以上の後期高齢者が増える2025年には、介護難民問題が深刻化すると考えられます。

独居高齢者の孤独死なども、このままでは増えてしまいます。そうならないために、現在から対策を行う必要があります。

介護は他人事にはできない問題です。例えば自分や親、親族がある日突然介護が必要になることもあります。日々、自分ができることを考えていきましょう!

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら