ケアハウスとは|サービス内容や費用・入居条件まで全て解説

更新日時 2023/04/25

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「ケアハウスってどんな介護施設なの?」

「サービス内容や費用、入所条件は?軽費老人ホームとの違いって?」

などと疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

ケアハウスは、リーズナブルな費用で利用できることから人気のある公的施設の一種です。

今回はそんなケアハウスについて、サービス内容や費用、入所条件などを解説します。軽費老人ホームとの違いや人員体制、入居難易度などにも言及しますので、ぜひ参考にしてください。

- 自立した生活が難しい60歳以上が対象

- 食事やレクリエーション、見守りなどのサービスを提供

- 軽費老人ホームの一種(C型)

- 入居難易度は比較的高い

ケアハウス(軽費老人ホームC型)とは

ケアハウスとは、自立して生活するのが難しい60歳以上の高齢者を対象にした介護施設です。夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上であれば入居でき、安価で食事や介護のサービスを受けることができます。

軽費老人ホームの一種であり、「軽費老人ホームC型」と呼ばれることもあります。

軽費老人ホームとの違いは?

ケアハウスと軽費老人ホームは別物だと考えている方もいるでしょうが、上述の通り、ケアハウスも軽費老人ホームの一種です。

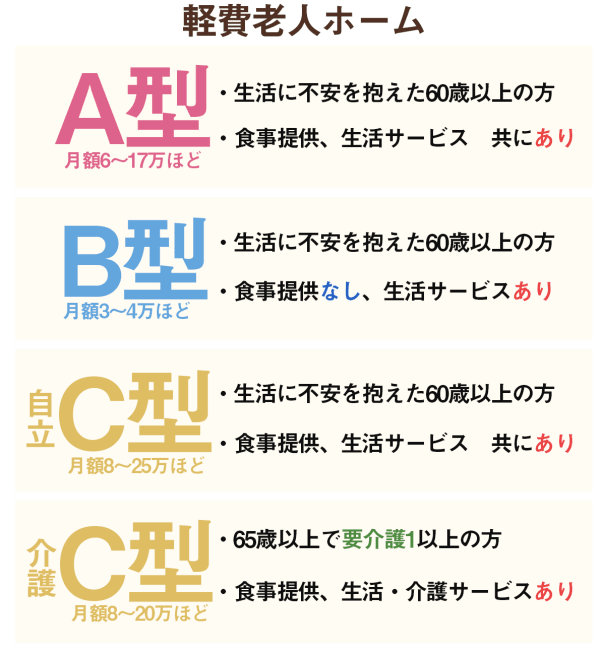

軽費老人ホームにはA型、B型、C型、都市型の4種類があります。A型は60歳以上の高齢者を対象に、食事や介護サービスを提供する施設です。

B型は食事サービスがなく、自炊が必要なこと以外はA型と変わりません。ただし、A型とB型は1990年以降は作られていない施設になります。

C型(ケアハウス)は、軽費老人ホームで最も主流なタイプで、食事サービスに加えて、介護サービスが提供される場合があります。

都市型軽費老人ホームは、2010年以降に首都圏を中心に展開されている身寄りのない低所得者を対象にした施設です。都市型に関しては居住面積などの条件が緩和されており、都市部でも費用を抑えて運営できるようになっています。

ケアハウスは2種類

ケアハウスには「自立型」と「介護型」の2種類があります。どちらのタイプもあまり費用はかからないと言われています。

自立型

2種類のケアハウスのうち、より一般的なのが自立型ケアハウスです。こちらは自立した生活が困難である60歳以上の高齢者が入居できます。

食事や掃除、洗濯などの生活支援のサービスが受けられ、自立的な生活に不安がある方が快適に暮らすことが可能です。

ただし、積極的な介護が必要でない方を対象にしていることから、要介護3以上の方は利用するのが難しいと考えてください。

なお、自立型は「一般型」と言う場合もあります。

介護型

介護型ケアハウスは、65歳以上かつ要介護度1以上の高齢者を対象にした施設です。こちらは「特定施設入居者生活介護」ないしは「介護予防特定施設入居者生活介護」に指定されています。

介護型では、食事などの生活支援に加えて、入浴や排泄の介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けることが可能です。

認知症のケアや看取りに対応している施設もあることから、自立型とは異なり、要介護度が上がっても住み続けられる施設もあります。

ケアハウスの設備

ケアハウスについては、以下のような設備基準が設けられています。

- 介護居室の床面積は1人用の場合21.6平方メートル以上、2人用の場合31.9平方メートル以上

- 共同生活室がある場合は上記の基準より多少狭くても構わない

- 介護居室には地下を設けず、緊急連絡用の手段を整備する

- 一時介護室・食堂・浴室・便所・機能訓練室については、適切な広さ・機能を備えていなければならない

- 施設全体を通してバリアフリー構造であり、館内放送は全館に届かなければならない

ケアハウスで提供されるサービス

ここではケアハウスのサービスについて解説します。

まず食事ですが、高齢者向けにエネルギー量や栄養バランスなどが考えられた料理が、1日3回提供されます。そのため、自炊をする必要はありません。

また内容は施設ごとに異なりますが、様々なアクティビティも実施されます。例えば、季節や趣味にちなんだイベント、運動行事、旅行などです。

なお、ケアハウスには24時間スタッフがいるので、夜間を含めて緊急時の対応もしっかりしています。よって365日いつでも安心して過ごすことが可能です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアハウスの人員の配置体制

ケアハウスには以下のような人員が配置されています。

施設長

施設長は1人、それに就く者は社会福祉士などの介護系の資格を持っているか、社会福祉事業に2年以上携わった経験を有していなければなりません。

ただし、資格や経験がなかった場合でも、「社会福祉施設長資格認定講習会」に参加し、講習を受講・修了すれば施設長になる資格を得られます。

その講習会の内容は、6ヶ月の通信授業および5日間の面接授業です。

生活相談員

生活相談員は入居者の生活全般にわたる相談や支援を行うことが求められ、高齢者や身体障がい者、精神障がい者など、入居者の多様なニーズに応えるために幅広い知識と経験が必要とされています。

生活相談員は入居者100人につき1人を配置しなければなりません。

生活相談員になるには国定の資格が必要です。国定の資格とは、社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士などです。

市区町村によっては、ケアマネージャーや老人福祉施設の施設長経験者、介護福祉士などがこの生活相談員を務めるように条例で定められている場合もあります。

介護職員・看護職員

介護職員・看護職員は、要支援者10人につき1人、要介護者3人につき1人配置しなければいけないと決められています。

また要介護者が30人までの施設には看護職員が1人、それ以上については50人ごとに看護職員を1人配置することも必要です。

さらに介護職員のうち、1人以上は常勤の職員でなければなりません。

計画作成担当者

計画作成担当者とは、それぞれの入居者に対する適切なケアプラン(介護支援サービスの計画)を作成する人のことです。

計画作成担当者は入居者やその家族と密にコミュニケーションを取りながら、入居者の状況や希望に合わせた個別のケアプランを作成することが求められます。入居者の生活の質を向上させるためには、計画作成担当者の専門的な知識やスキルが欠かせません。

ケアハウスには、要支援者・要介護者の合計で100人につき1人、この計画作成担当者を配置しなければいけません。

なお、計画作成担当者になるにはケアマネージャーの資格が必要です。自治体によって、条例でケアマネージャー以外に栄養士などの資格が要ると決められている場合もあります。

機能訓練指導員

ケアハウスでは、各施設に1人以上、以下の7資格のうち、いずれかを有する機能訓練指導員を配置しなければなりません。

- 看護師

- 准看護師(医療知識を活用して入居者の健康を管理する)

- 理学療法士(リハビリテーションを実施)

- 作業療法士(心理的なリハビリテーションを実施)

- 言語聴覚士(言語のリハビリテーションを実施)

- あん摩マッサージ指圧師(入居者の身体不調に対処する)

- 柔道整復師(靭帯の損傷などに対処する)

- 鍼灸師(2018年から追加)

ケアハウスにかかる費用

ケアハウスを含む軽費老人ホームに入居する場合、以下の費用が必要になります。

| 軽費老人ホームA型 | 軽費老人ホームB型 | ケアハウス | |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 通常かからない | 通常かからない | 入居一時金など |

| 月額費用(目安) | 6万〜17万円 | 3万〜4万円 | 9.2万〜13.1万円 |

以下では上記のうち、ケアハウスの費用について詳しく解説していきます。

ケアハウスの初期費用

ケアハウスに入居する場合、初期費用として保証金や入居一時金が必要になることがあります。保証金は敷金のような費用で、入居一時金は月々償却されていく居住費の前払い金です。

こうした初期費用の金額は、全国平均で37.4万円、中央値は0円と言われています。相場は0〜30万円程度です。

なお、初期費用の一部は退去時に返却されます。ただし、基本的に全額が返金されるわけではないので、返金の金額や割合については入居前にきちんと確認しておきましょう。

初期費用の返却について

初期費用の返却については、最初に支払うのが保証金なのか入居一時金なのかによって事情が異なります。

保証金の場合は、一般的な賃貸で言うところの敷金のようなものなので、退去時に修繕や清掃に必要な経費が引かれて返却されます。よって、場合によってはほとんど全額が返ってくることもあるでしょう。

一方で入居一時金は、月額費用の一部として月々償却されていく費用です。そのため、居住期間が長くなればなるほど、返還分は少なくなっていきます。

また初期償却といって、最初に一気に償却される分があるので、短期間で退去したとしてもほぼ全額が返ってくるわけではありません。

ケアハウスの月額利用料

ケアハウスに入居した場合、以下のような費用が月々にかかります。

- サービス提供費(事務費など)

- 生活費(食事代や共用部分の水道代・光熱費)

- 居住費(賃料や管理費、居室の水道代・光熱費)

- 介護保険サービス費

こうした月額利用料の金額は、全国平均で11.1万円、中央値が10.3万円なので、相場は10万円強です。

なお、介護保険サービス費に関しては、自立型では使った分が、介護型では定額が請求されます。

サービス提供費は収入に応じて決まる

上記の月額利用料のうち、サービス提供費の金額は収入に応じて決まり、本来的な金額に対する不足分は、自治体の補助金から支払われることになっています。

例えば、収入が150万円以下の場合、月額のサービス提供費は10,000円程度です。そこから段々高くなっていき、300万円を超えると9万円程度、310万円を超えると全額負担となります。

介護サービスは介護保険の対象?

ケアハウス内で提供される介護サービスに介護保険が適用されるかどうかは、入居するケアハウスのタイプによって異なります。

特定施設入居者生活介護ないしは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けたケアハウス、つまりは介護型のケアハウスの場合、施設で提供される介護サービスは介護保険給付の対象です。

自己負担額は30日で16,140〜24,210円で、金額は要介護度によって変動します。介護保険サービス費の自己負担額と介護度の対応については、以下の表をご覧ください。

| 要介護度 | 自己負担額 |

|---|---|

| 要介護1 | 16,140円 |

| 要介護2 | 18,120円 |

| 要介護3 | 20,220円 |

| 要介護4 | 22,140円 |

| 要介護5 | 24,210円 |

※1割負担・1単位10円の場合

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアハウスのメリット

以下で紹介するように、ケアハウスへの入居には様々なメリットがあります。

費用が安い

ケアハウスのメリットとしては、第一に費用が安いことが挙げられます。

自立型・介護型にかかわらず、月額利用料は6万〜17万円程度で済むため、できるだけ費用負担を抑えて介護施設で暮らしたいと考える方にぴったりです。

なお、所得の水準があまり高くない場合、事務費の負担が少なくなるため、かなりリーズナブルな月額利用料で居住することができます。

また、ケアハウスでは入居者が必要とする介護サービスを必要な分だけ利用することができ、個別のニーズに合わせたサービスの提供が可能です。

そのため、介護保険制度の適用を受けることができる場合は、介護費用の一部を補助してもらえることがあります。

レクなどを通じた入居者同士の交流

ケアハウスには共用スペースが設けられており、そこで色々なレクリエーションが積極的に実施されます。

具体的には、囲碁将棋などのボードゲーム、カラオケ・クイズ大会などが行われることが多いです。

こうしたレクリエーションのおかげで孤独感を感じることなく生活できるのは、老後の暮らしにおいて大きなメリットだと言えます。またレクリエーションを楽しむことは、心肺機能の低下を予防するのにも有効です。

プライバシー保護

ケアハウスの入居者には、原則として個室が提供されます。そのため、プライバシーは十分に守られます。

また決まったタイムスケジュールがあるわけではないので、食事や入浴を好きなタイミングで行うことができ、生活の自由度はかなり高いです。自宅と同じような感覚で暮らせるというイメージで良いでしょう。

ちなみに特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、相部屋であることも多く、ケアハウスほどは伸び伸びと生活することはできません。

介護度が上がった後も安心

介護度が上がったときのことを心配される方には、介護型のケアハウスがおすすめです。

介護型のケアハウスでは、施設内できちんとした介護サービスが提供されるため、介護度が上がったとしても、そのまま居住を続けることができます。

体が不自由になった段階で新たに施設を探すといった必要はないため、老後に関して安心感を得ることが可能です。

ケアハウスのデメリット

上述の通り、ケアハウスには多様な魅力がありますが、デメリットもあるので注意してください。

最大のデメリットは、入居するのが難しいことです。月々6万〜17万円程度で利用できるケアハウスは、民間の有料老人ホームなどと比べると格安で、入居者が殺到する傾向にあります。

そのため、申し込んでも入居待機になることが普通で、1ヶ月から長いと1年以上待たされることも少なくありません。

またケアハウスは公的施設なので、施設によっては古かったり、汚かったりすることもあります。この点でもケアハウスのデメリットだと言えるでしょう。

こうした点を踏まえると、ケアハウスではなく、民間のサービス付き高齢者向け住宅を選択することもおすすめできます。こちらは比較的費用が安く、すぐに入居することが可能です。

加えて、新居であることが多いので、綺麗さの点でも優れています。

入居難易度

ケアハウスに入居する場合、長期の入居待機も普通であることから、総じて見ると入居難易度は高いと言えます。しかし、実際の入居難易度は、施設のタイプや立地などによって様々です。

自立型(一般型)の場合、入居を希望するのは活動的なシニアなので、近くにショッピングモールやレジャー施設があったり、交通機関が発達していたりするところは人気が高くなる傾向にあります。そのような立地でなければ、スムーズに入居できる可能性も十分にあるでしょう。

介護型の場合、施設数に対して需要がかなり多いので、長期の入居待機を避けるのは難しいです。

繰り返しになりますが、費用を抑えて入居できる施設にできるだけ早く入りたい場合は、サービス付き高齢者向け住宅も候補に入れてみてください。

入居条件

以下ではケアハウスの入居条件について解説します。

一般型の入居条件

一般型のケアハウスへの入居条件は、60歳以上の高齢者であり、身寄りがないなどの理由で自立して生活するのが難しいことです。夫婦の場合、どちらか一方が60歳を超えていれば入居することができます。

資産や所得の水準による入居の制限は特にありません。ただし、入居者本人やその家族がケアハウスの運営方針に賛同し、共同生活を行うことへの同意が求められます。

また、健康状態が安定していることや、必要な日常生活動作(ADL)を自己管理できることが条件となります。介護が必要な場合は、介護保険の認定を受けている必要があります。

介護型の入居条件

介護型のケアハウスの入居条件は、原則65歳以上かつ要介護度1以上と、一般型に比べればやや厳しい設定になっています。

一般型と同様、介護型のケアハウスにも資産や所得などによる入居の制限はありません。

ちなみに軽費老人ホームA型・B型には、所得制限が存在しています。

介護度とは

介護度とは、要介護認定と要支援認定という仕組みで判定される介護の必要性のレベルのことです。

要介護認定は5段階の判定で、1〜5のうち、数字が大きいほど重度であることを意味します。継続的に常時介護が必要な状態に対してこの認定が出され、認定を受けた場合は介護給付が利用可能です。

一方で要介護支援認定は、日常生活に支障がある状態であると見なす認定で、こちらは2段階で判定されます。この認定をもらうと、現状を改善・維持する目的の予防給付が受けられます。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

入所の手続き・流れ

ケアハウスを含めた軽費老人ホームに入居する場合は、各施設で入居手続きを行います。

まずは入居申込書を提出し、その後に面談が受け、必要書類を提出します。必要書類は住民票や健康診断書、所得証明書などです。詳しくは入居を希望する施設にお問い合わせください。

必要書類の提出が済んだら、施設側が要介護度や介護の必要性、資産・所得などの観点から総合的に入居の是非を判断します。

なお、ケアハウスは入居のハードルが高いため、入居できない可能性もあるので注意してください。昨今は民間の介護施設も低価格化が進んでいて、比較的安い金額で利用できるところも多いので、ケアハウスが無理だった場合は、民間施設も検討してみましょう。

民間施設の一種であるサービス付き高齢者向け住宅は、新居に手頃な価格ですぐに入居できるので非常におすすめです。

他の介護施設との比較

ケアハウスとその他の代表的な介護施設の違いについては、以下の比較表をご覧ください。

| 運営 | 種類 | 費用(初期費用) | 費用(月額費用) | 条件(自立) | 条件(要支援) | 条件(要介護) | 条件(認知症) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 公的施設 | 特別療養老人ホーム | 0円 | 5〜22万円 | × | × | 〇 | △ |

| 公的施設 | 介護老人保健施設 | 0円 | 7.6〜13.4万円 | × | × | 〇 | △ |

| 公的施設 | 介護療養型施設 | 0円 | 7.6〜13万円 | × | × | 〇 | △ |

| 公的施設 | ケアハウス | 0〜30万円 | 9.2〜13.1万円 | 〇 | 〇 | △ | △から× |

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0〜580万円 | 15.7〜28.6万円 | △ | △ | 〇 | 〇 |

| 民間施設 | 住宅型有料老人ホーム | 0〜21万円 | 9.6〜16.3万円 | △ | 〇 | 〇 | △ |

| 民間施設 | 健康型有料老人ホーム | 0〜数千万円 | 15〜30万円 | 〇 | △ | × | × |

| 民間施設 | サービス付き高齢者向け住宅 | 0〜20.4万円 | 11.8〜19.5万円 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 民間施設 | グループホーム | 0〜15.8万円 | 10〜14.3万円 | × | △ | 〇 | 〇 |

| 民間施設 | シニア向け分譲マンション | 数千万〜数億円(購入費用) | 数十万円 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

以下ではケアハウス以外の介護施設について解説します。

認知症グループホーム

認知症グループホームは、名前からわかる通り、認知症の方を対象にした施設です。5〜9人の少人数のユニットを基本単位として居住し、認知症の方に適したケアやサービスが提供されます。

この認知症グループホームは、かつては「ケアホーム」と呼ばれていたため、ケアハウスと混同する方が多いですが、ケアハウスとは別物です。

ケアハウスは旧ケアホーム(現認知症グループホーム)とは違い、認知症に特化した介護施設ではありません。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホーム(特養)は、介護度の高い高齢者を対象にした公的施設です。入居条件は要介護3以上で、寝たきりの高齢者をはじめ、介護の必要性が高い人たちが入居します。

特養は長期利用を前提とした施設で、看取りに対応するところも多いので、基本的に終身にわたっての利用が可能です。施設では身体介護から生活介護まで、幅広い介護サービスを受けられます。

公的施設のために費用も安いですが、ケアハウス同様に人気が高いため、入居待ちが多いです。

なお、特養の場合は「要介護3以上」という入居条件を満たす必要があるので、入居のハードルはケアハウスよりもさらに高いと言えます。

特別養護老人ホームについては、こちらの記事でより詳しく解説をしていますので、併せてご覧ください。

介護付き有料老人ホーム

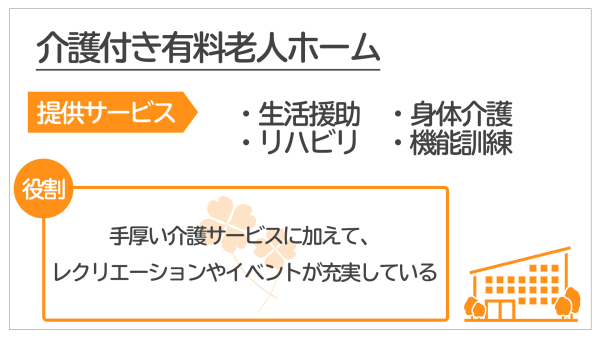

介護付き有料老人ホームは、要介護認定を受けた高齢者を対象にした民間施設です。基本的には要介護1〜5の65歳以上が入居します。ただし、自立した人も入居できる混合型の施設もあり、その場合は幅広い高齢者が入居可能です。

この介護付き有料老人ホームのメリットとしては、入居待機の期間が短いことや費用が定額なので出費の目安を計算しやすいことなどが挙げられます。入居一時金は0〜580万円と幅があり、施設によってはかなりお金がかかります。

受けられるサービスは、充実した介護サービスや生活支援サービス、リハビリテーション(機能訓練)など様々です。レクリーションやイベントも実施されます。

イメージとしては介護型ケアハウスの民間施設バージョンだと思ってもらえれば差し支えありません。ケアハウスと違って入居難易度は低く、介護度が高くても入居できますが、施設によってはかなり費用が高額になるのが難点です。

学研の有料老人ホームは、他社よりも費用を抑えられ、さらにサービスも充実していますので、ぜひご検討ください。

近くの有料老人ホームを探してみる!サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、自立した生活に不安のある方や軽介護者を対象にした民間施設です。

バリアフリー構造になっており、有資格者の相談員による生活相談サービスや安否確認も実施されるので、安心・快適に過ごすことができます。施設によっては、介護付き老人ホームと同等の手厚い介護サービスが受けられることもあります。費用は物件やサービスの内容によって様々です。

ケアハウスとの違いは、民間施設であることと入居難易度が低いことくらいで、その他の内容については似通っています。そのため、ケアハウスへの入居を考える方は、ぜひ一度サービス付き高齢者向け住宅についても検討してみてください。

学研ココファンの住宅は、入居一時金が0円になったり、幅広い介護に対応できたりと魅力が多いので、かなりおすすめです。

近くのサービス付き高齢者向け住宅を探す!都市型軽費老人ホームも知っておこう

2010年以降、定員や居住面積などの基準が緩和することによって利用料を抑えた都市型軽費老人ホームが、首都圏や近畿圏を中心に多くなってきています。

かつて都市部には、高齢者の数が多いにもかかわらず、地価が高いために施設が作れず、軽費老人ホームが非常に不足するという状況が見られました。

その状況を是正すべく基準が変更され、都市型軽費老人ホームが増設されるようになったのです。

ちなみに都市型軽費老人ホームに関する現在の基準は、定員が20名以下、居室面積が7.43平方メートル以上(理想は10.65平方メートル以上)と定められています。

ケアハウスは居室面積が21.6平方メートル以上の施設なので、それに比べると都市型軽費老人ホームは小規模です。

費用はケアハウスとあまり変わらない

都市型軽費老人ホームも、ケアハウスと同様にリーズナブルな金額で居住することができます。具体的には下記くらいの月額費用での居住が可能です。

- 居住費(家賃):53,700円

- 生活費(食費および共用部分の水道代・光熱費):46,090円

- その他(居室の水道代・光熱費):6,000円

- 合計:105,790円

参考:「都市型軽費老人ホーム(板橋区)」

以上のように、家賃・光熱費・水道代・食費などを合わせて月々10万円前後で住むことができます。

都市型軽費老人ホームのサービス

都市型軽費老人ホームでは食事が提供されるため、自炊の必要はありません。

また施設長や介護職員、夜間宿直員による24時間の見守りが行われるので安心して生活することができます。その他、生活相談員による相談などの生活支援サービスもあります。

以上より、サービス面でも都市型経費老人ホームとケアハウスは似ていると言えるでしょう。

7.43平方メートルは四畳半程度

ケアハウスと都市型軽費老人ホームが大きく異なる点は、居室の広さだと言えます。

ケアハウスの居室は21.6平方メートル以上なのでそれなりに広いです。一方で都市型軽費老人ホームは7.43平方メートル以上のため、基準ギリギリの施設の居室は四畳半程度しかありません。

食堂や居間、トイレ、浴室などの共有部分はそれ以外にあることから、そこまで狭くは感じないかもしれませんが、広々とした居室を希望する方には不向きです。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

ケアハウスについてまとめ

- 自立型と介護型がある

- 費用が安いことが最大のメリット

- 入居難易度が高いのが特筆すべきデメリット

- ココファンの住宅も検討するのがおすすめ

ケアハウスについて詳しく解説しました。

ケアハウスは自立した生活が不安な高齢者を対象にした施設で、食事の提供やレクリエーションなどが行われます。介護型では介護サービスも受けることが可能です。

そんなケアハウスの魅力としては、第一に費用が安いことが挙げられます。しかし、入居難易度が高いので、長期の入居待機になってしまうケースも少なくありません。

そのため、ケアハウスの入居を考える場合は、すぐに入居できて費用も比較的安いココファンのサービス付き高齢者向け住宅についても、ぜひあわせて検討してみてください。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら