【料金表で解説】特養の費用はどれくらい?自己負担額や介護保険外の費用まで解説

更新日時 2023/12/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「特養の費用ってどのくらいなの?」

「自己負担額や介護保険外の費用は?」

などと疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度3以上の高齢者が入居する介護保険施設です。費用負担が少ないことから、高い人気を誇ります。

今回はそんな特養の費用について詳しく解説します。具体的な自己負担額や介護保険外の費用に関しても、料金表を用いながらわかりやすくお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

- 特養は最も安い介護施設

- 老健や介護療養型施設よりもさらにリーズナブル

- 初期費用はかからず、支払いは月額費用のみ

- 人気が高く、入居が難しいのがネック

そもそも特養ってどんな施設?

特別養護老人ホーム(特養)とは、介護保険が適用される公的な介護施設の一つで、入居条件は要介護3以上と決められており、自宅で介護をすることが難しい状態の方が利用する施設です。

特養は介護保険制度上では、介護老人福祉施設と呼ばれ、入居をすることで24時間手厚い介護を終身利用できます。

このような特徴から多くの方の人気を集めている施設です。

一方で、入居条件の都合から要介護2以下の方の利用ができない点、施設人気の高さにより入居待ちの時間が長い点が大きなデメリットと言えるでしょう。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

特別養護老人ホーム(特養)の自己負担費用内訳

特養の場合、入居一時金などの初期費用は不要で、支払うのは毎月の利用料のみです。そのため、特養は経済的な負担の少ない介護施設だと言えます。

所得が低い場合でも比較的容易に利用できることから、人気が高まっています。

施設介護サービス費の料金表

施設介護サービス費とは、特養で受ける介護サービスに対してかかる料金です。金額は要介護度に比例して高くなっていきます。またどんな居室かによって金額は変動します。

| 介護度 | 多床室・従来型個室 | ユニット型個室・ユニット型準個室 |

|---|---|---|

| 要介護1 | 17,190円 | 19,560円 |

| 要介護2 | 19,230円 | 21,600円 |

| 要介護3 | 21,360円 | 23,790円 |

| 要介護4 | 23,400円 | 25,860円 |

| 要介護5 | 25,410円 | 27,870円 |

※特養の入居条件の特例として、要介護1・2が認められるケースもある

介護サービス加算の料金表

介護サービス加算は、人員・体制やサービスの充実に応じて請求される追加の施設介護サービス費を指します。充実したサービスを充実した環境で受けるほど、この加算は多くなります。

| 加算種類 | 内容 |

|---|---|

| 初期加算 | 入所の30日後までの加算 |

| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士の配置割合・勤続年数に関する加算 |

| 看護体制加算 | 看護師の人数・体制に関する加算 |

| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員の処遇改善を目的にした加算 |

| 外泊時費用 | 1ヶ月に6日を限度とした外泊時の加算 |

居住費

居住費は居室を利用することについてかかる料金、賃貸で言うところの「家賃」のようなものです。ただし、一般の賃貸や有料老人ホームなどとは異なり、特養の場合は、居室に前もって家具やベッドなどの備品が備え付けられています。

| 居室タイプ | 費用 |

|---|---|

| 多床室 | 25,650円 |

| 従来型個室 | 35,130円 |

| ユニット型準個室 | 50,040円 |

| ユニット型個室 | 60,180円 |

※1:上の金額は利用者負担段階が第4段階(一般・市区町村民税課税世帯)場合

※2:賃料は30日計算

食費

特養の場合、その人の食事利用状況に関わらず食費は原則1日3食分の料金が請求されます。そのため、例えば、外泊によって夕食を食べなかった場合でも料金は変わりません。

しかしながら、入院や複数日の外泊など、あらかじめ一定期間施設で食事を取らないことが決まっているときは食事をストップさせることもできます。その場合、欠食分の食費は不要です。

日常生活費

日常生活費とは、例えば、理美容代や医療費、病院までの交通費、日用品・嗜好品の購入代金、外部のレクリエーションの入場料などです。これらは基本的に実費での負担になります。

例外として、おむつや尿とりパッドの調達にかかるおむつ代、クリーニングが不要なものの洗濯にかかる代金については、利用者ではなく施設側の負担です。

居室タイプごとの月々の料金表

上記でも少し触れましたが、特養の居室には以下で紹介するように4つのタイプがあり、タイプごとに利用料が異なります。また後述するように、サービス加算が付く場合もあるため、特養の費用は実に多様です。

以下では、目安の金額として、居室タイプごとの「賃料」「食費」「介護保険の自己負担額」を合計したサービス費用を紹介します。自己負担の割合は1割、1単位10円と仮定しています。

なお、要介護度に応じた介護保険の自己負担金額は、所得によって変動する負担割合によって異なり、1単位あたりの金額も居住地域によって様々です。よって以下の金額はあくまで目安と考えてください。

ちなみに特養の入居条件は基本的に要介護度3以上ですが、要介護度1・2の入居を認める特例もあるため、以下では1〜5までの金額を記載しています。

料金表の作成にあたって参照したのは「介護保険負担限度額の認定について(出雲市)」です。

多床室の場合

多床室とは、4人部屋のように、一つの部屋に複数のベッドが設置されている居室のことです。

| 内訳 | 月額利用料(30日換算) |

|---|---|

| 賃料 | 25,650円 |

| 食費 | 43,350円 |

| 介護レベル | 介護保険1割負担(30日換算) | +賃料・食費(月額の合計金額) ※ |

|---|---|---|

| 要介護1 | 17,190円 | 86,190円 |

| 要介護2 | 19,230円 | 88,230円 |

| 要介護3 | 21,360円 | 90,360円 |

| 要介護4 | 23,400円 | 92,400円 |

| 要介護5 | 25,410円 | 94,410円 |

※別途日常生活費等がかかります

従来型個室の場合

従来型個室とは、1室1名が原則のオーソドックスな個室のことを指します。

| 内訳 | 月額利用料(30日換算) |

|---|---|

| 賃料 | 35,130円 |

| 食費 | 43,350円 |

| 介護レベル | 介護保険1割負担(30日換算) | +賃料・食費(月額の合計金額) ※ |

|---|---|---|

| 要介護1 | 17,190円 | 95,670円 |

| 要介護2 | 19,230円 | 97,710円 |

| 要介護3 | 21,360円 | 99,840円 |

| 要介護4 | 23,400円 | 101,880円 |

| 要介護5 | 25,410円 | 103,890円 |

※別途日常生活費等がかかります

ユニット型個室的多床室

個室的多少室とは、元々多床室であった部屋を個室に作り替えた居室のことです。ユニット型とは、ダイニングやロビー、キッチン、トイレ、浴室などを、10名以下で共有する形態のことを指します。

| 内訳 | 月額利用料(30日換算) |

|---|---|

| 賃料 | 49,200円 |

| 食費 | 43,350円 |

| 介護レベル | 介護保険1割負担(30日換算) | +賃料・食費(月額の合計金額) ※ |

|---|---|---|

| 要介護1 | 19,560円 | 112,950円 |

| 要介護2 | 21,600円 | 114,990円 |

| 要介護3 | 23,790円 | 117,180円 |

| 要介護4 | 25,860円 | 119,250円 |

| 要介護5 | 27,870円 | 121,260円 |

※別途日常生活費等がかかります

ユニット型個室

ユニット型個室では、自室は従来型個室と同様ですが、ダイニングやロビーなどを、ユニットと呼ばれる人数単位で共有します。

| 内訳 | 月額利用料(30日換算) |

|---|---|

| 賃料 | 60,180円 |

| 食費 | 43,350円 |

| 介護レベル | 介護保険1割負担(30日換算) | +賃料・食費(月額の合計金額) ※ |

|---|---|---|

| 要介護1 | 19,560円 | 123,090円 |

| 要介護2 | 21,600円 | 125,130円 |

| 要介護3 | 23,790円 | 125,730円 |

| 要介護4 | 25,860円 | 127,320円 |

| 要介護5 | 27,870円 | 131,400円 |

※別途日常生活費等がかかります

特養が入居待ちの時はどうする?

特養は他の介護施設よりも安く利用でき魅力的ですが、魅力が高い分、人気も高いです。

そのため、入居待機者が多く、申請から入居までにかなりの月日がかかってしまう場合も珍しくありません。

また、特養の入居条件は要介護3以上となっているため、この条件をクリアできない場合は別の施設を利用することが必要になります。

よって介護施設への入居をご検討の際は、特養一本に候補を絞るのではなく、その他の施設、特に民間施設についても同時に検討することが必要になります。

中でも、サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームの2種類は人気も高く、代表的な民間施設となっています。

サービス付き高齢者向け住宅は、自身で利用したい介護サービスを選択することができ、自由度が高い点が魅力です。

介護度が高い方まで対応可能な充実のサービスを利用できる上に、レクリエーションも充実しているため、元気な方から重介護の方まで幅広く利用できます。

有料老人ホームは介護付き・住宅型・健康型の3種類が存在しており、中でも介護付き有料老人ホームでは介護度が高い方の利用に非常におすすめです。

少し費用は高めですが、安心して暮らせるような介護・医療サービスを多数利用することができます。

ココファンならより費用を抑えて利用できる

公的施設よりも費用が高くなりがちな民間施設ですが、学研ココファンでは全ての施設が入居一時金0円で利用できますので、初期費用をかなり抑えることができます。

経済的なご負担なく安心安全を提供するために、月額費用も厚生年金額に合わせた設定をしております。

全ての物件で24時間365日ケアスタッフが常駐し、定期的な安否確認や緊急時の対応まで行うため、不安をなくして入居いただくことが可能です。

快適に暮らせる施設を全国各地に設置しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

ココファンのサ高住・有料老人ホームを探してみる!サービスを受ける際に費用が加算されるケースも

かつての特養では食事や入浴などの生活面のケアに重きが置かれていたため、医療面のケアは決して充実していませんでした。しかし、高齢化に伴って医療ケアのニーズが高まりつつある昨今は、特養でより充実した医療・介護のサービスを提供しようという動きが拡大しています。

ただし、そうした積極的な医療・介護のケアを特養で提供するには、相応の人員確保が必要なので、先ほど紹介したサービス加算が発生します。

サービス加算の金額については以下の料金表をご覧ください。なお、これは自己負担割合1割・1単位10円の設定で作成しています。サービス加算に関しても自己負担割合や1単位あたりの金額は個人あるいは地域に様々です。

| 項目 | 1日当たりの単位数 | 自己負担/日 | 自己負担/30日 |

|---|---|---|---|

| 初期加算 | 30 | 30円 | 900円 |

| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 56円 | 1,680円 |

| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85 | 85円 | 2,550円 |

| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1ヶ月で20 | - | 20円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22 | 22円 | 660円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 13 | 13円 | 390円円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 27 | 27円 | 810円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18 | 18円 | 540円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ | 28 | 28円 | 840円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 16 | 16円 | 480円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ | 33 | 33円 | 990円 |

| 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21 | 21円 | 630円 |

| 再入所時栄養連携加算 | 200 ※1回限り | 200円 | - |

| 栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11円 | 330円 |

| 経口移行加算 | 28 | 28円 | 840円 |

| 経口維持加算(Ⅰ) | 1ヶ月で400 | - | 400円 |

| 経口維持加算(Ⅱ) | 1ヶ月で100 | - | 100円 |

| 口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月で90 | - | 90円 |

| 口腔衛生管理加算 | 1ヶ月で110 | - | 110円 |

| 療養食加算 | 6 ※1日3回まで | 6円 | 180円 |

| 配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 1回650 | 650円 | - |

| 配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1回1,300 | 1,300円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅰ) (死亡日以前31日〜45日) |

72 | 72円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅰ) (死亡日以前4日〜30日) |

144 | 144円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅰ) (死亡日前日・前々日) |

680 | 680円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅰ) (死亡日) |

1,280 | 1,280円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅱ) (死亡日以前31日〜45日) |

72 | 72円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅱ) (死亡日以前4日〜30日) |

144 | 144円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅱ) (死亡日前日・前々日) |

780 | 780円 | - |

| 看取り介護加算(Ⅱ) (死亡日) |

1,580 | 1,580円 | - |

| 在宅復帰支援機能加算 | 10 | 10円 | 300円 |

| 在宅・入所相互利用加算 | 40 | 40円 | 1,200円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 3円 | 90円 |

| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 4円 | 120円 |

| 認知症行動・心理症状 緊急対応加算 | 200 ※入所後7日のみ | 200円 | - |

| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1ヶ月で3 | - | 3円 |

| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 1ヶ月で10 | - | 10円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22円 | 660円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18円 | 540円 |

| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6円 | 180円 |

このあと、上記の表うち、夜勤職員配置加算、看取り介護加算、個別機能訓練加算について詳しく紹介します。

夜勤職員配置加算

夜間職員配置加算は、夜間に人員基準を超える数の職員を配置し、より安心な生活環境を構築したことを評価するサービス加算です。

通常でも夜間には職員が常勤していますが、人員を増やすことで見守り体制の強化や24時間の看取り対応などが可能になります。

ちなみに2021年9月現在における「夜間の人員配置基準」は以下の通りです。

| 入所者数 | 夜勤職員数 |

|---|---|

| 25名以上 | 1名以上 |

| 26〜60名 | 1.6名以上 |

| 61〜80名 | 2.4名以上 |

| 81〜100名 | 3.6以上 |

| 101名以上 | 3.2名+0.8X(25名増えるごとに0.8をプラス) |

※従来型(非ユニット型)の場合

看取り介護加算

看取り介護加算は、特養で看取り介護を行う場合に発生するサービス加算です。

見取り介護とは、回復の見込みがないという医師の判断を受けた利用者に対して行われる最期の介護のことを指します。医師や看護職員、ケアマネージャーらが共同で介護計画を作成し、それに利用者が同意すると実施されます。

なお、看取り介護加算が算定されるには、各施設は以下の施設基準を満たすことが必要です。

- 常勤の看護師を1名以上配置し、当該施設の看護職員や病院などの看護職員との連携して24時間の連絡体制を構築すること

- 看取りに関する指針を定め、入所のタイミングで入所者とその家族らにそれを説明して同意を得ること

- 医師や看護職員、介護職員、ケアマネージャー、生活相談員などによって、適宜見取りに関する指針の見直しが行われること

- 看取られる者が個室や静養室を利用できるように配慮すること

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算は、1名以上の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士らによって、各入居者に対して個別機能訓練計画に基づくリハビリが行われた場合に発生します。そのリハビリを担当する者は機能訓練指導員と呼ばれますが、機能訓練指導員になれるのは以下の資格を持った人たちです。

- 理学療法士

- 作業療法士

- 言語聴覚士

- 看護職員

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師

- 鍼灸師のうち、一定以上の実務経験を有する者

介護保険適用外の費用も注意が必要

特養において、以下の費用には介護保険が適用されません。

| 実費請求 | 具体例 |

|---|---|

| 理美容代 | 散髪やパーマ |

| 日用品の購入などにかかる代金 | 石鹸・歯ブラシ・歯磨き粉・シェーバー・外部のクリーニングやコインランドリー |

| 嗜好品の購入や趣味などにかかる代金 | 絵画・読書・華道・茶道・編み物 |

| 交通費 | 遠方の病院へ行く際の費用 |

このような費用については実費を負担することになるので注意してください。

ちなみにこれら費用の金額はどの施設でも大差はありません。施設ごとに金額に大きな差が出ないように基準が設けられているからです。

おむつ代は施設利用料に含まれる

日用品の購入代金は基本的に実費負担ですが、特養の場合、おむつ代は施設利用料金に含まれるため、請求されることはありません。

ちなみに特養以外の有料老人ホームなどでは、おむつ代を含む介護用品の購入金額も実費で請求されます。仮におむつ代を1日30円とすると、年間で10,950円が必要です。

特養に入ればそうしたおむつ代の負担はないため、やはり他の介護施設に比べて経済的な負担が少ないと言えます。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

負担限度額認定で費用負担軽減

負担限度額認定とは、収入や資産に応じて自己負担の上限金額を定め、超過分については介護保険から補填される仕組みのことです。居住費および食費にこれが適用されます。

具体的な負担限度額は以下の通りです。

<第1段階>

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者の当人および世帯全体が市民税非課税の場合

| 居室タイプ | 居住費の負担限度額 |

|---|---|

| 多床室 | 0円 |

| 従来型個室 | 9,600円 |

| ユニット型個室的多床室 | 14,700円 |

| ユニット型個室 | 24,600円 |

- 食費の負担限度額:9,000円

<第2段階>

当人および世帯全体が市民税非課税かつ「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の場合

| 居室タイプ | 居住費の負担限度額 |

|---|---|

| 多床室 | 11,100円 |

| 従来型個室 | 12,600円 |

| ユニット型個室的多床室 | 14,700円 |

| ユニット型個室 | 24,600円 |

- 食費の負担限度額:11,700円

<第3段階>

当人および世帯全体が市民税非課税で第2段階でない場合と市民税課税層における特例減額措置が適用された場合

| 居室タイプ | 居住費の負担限度額 |

|---|---|

| 多床室 | 11,100円 |

| 従来型個室 | 24,600円 |

| ユニット型個室的多床室 | 39,300円 |

| ユニット型個室 | 39,300円 |

- 食費の負担限度額:19,500円

<第4段階>

住民税課税世帯の場合

| 居室タイプ | 居住費の負担限度額 |

|---|---|

| 多床室 | 25,650円 |

| 従来型個室 | 35,130円 |

| ユニット型個室的多床室 | 50,040円 |

| ユニット型個室 | 60,180円 |

- 食費の負担限度額:43,350円

具体的な申請方法

負担減額認定の申請は、お住まいの区市町村の窓口にて行います。申請にあたっては以下の書類を準備しましょう。

- 介護保険被保険者証のコピー

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 同意書

- 被保険者本人および配偶者名義の全通帳のコピー

- 有価証券や投資信託などのその他資産のコピー

必要書類の詳細については、個別的に自治体へお問い合わせください。また生活保護受給者の場合は、まずケースワーカーなどに相談してみましょう。

基準の厳格化で負担軽減を受けられない方も

制度改正によって、2015年8月以降は以下3つの観点から、負担限度額認定を受けられない方が出てきています。

- 本人および配偶者の預貯金・資産

- 配偶者の有無およびその所得

- 遺族年金・障害年金の受給

本人と配偶者の預貯金や資産

2015年7月以前は、負担限度額認定の適用・不適用は、本人の所得を基準に判断されていました。しかし、同年8月以降は本人および配偶者の「預貯金・資産」の観点からも判断されるようになったのです。

配偶者がいる場合は2人で2,000万円、独身の場合は1,000万円が基準となり、これらを超えた場合は負担限度額認定を受けることはできません。

配偶者の有無・所得

特養の入居者は、2015年7月までは条件さえ満たせば、配偶者の所得状況に関わらず負担限度額認定を受けることができました。

しかし、2015年8月以降は、配偶者が課税対象であれば、たとえ世帯分離をしていたとしても負担限度額認定が受けられなくなってしまったのです。

また戸籍上は婚姻していない、つまりは事実婚である場合も、配偶者に準ずるパートナーが課税対象ならやはり負担限度額認定の対象外となってしまいます。

遺族年金・障害年金

2015年8月以降は、「遺族年金・障害年金額」も判断基準に一つに加えられたため、以下のような年金を受給している場合、負担額が大きくなる可能性があります。

- 遺族基礎年金

- 障害基礎年金

- 遺族共済年金

- 障害共生年金

- 遺族厚生年金

- 障害厚生年金

これら非課税年金による収入が80万円を超える場合、負担段階の判定が第2段階から第3段階への変更になり、負担額が増加します。

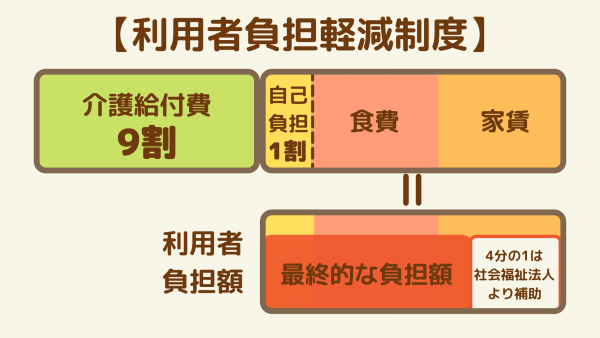

利用者負担軽減制度

利用者負担軽減制度とは、運営元が社会福祉法人である特養や訪問介護、通所介護などを低所得者が利用する場合に、費用負担を軽減する仕組みです。具体的には、介護サービス費の自己負担分と食費、賃料に対して、4分の1ないしは2分の1の軽減がなされます。

その利用者負担軽減制度の対象者および軽減額は以下の通りです。

<対象者>

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

- 介護保険料を滞納していないこと。

出典:社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度

<軽減額>

| 施設・サービス | 対象費目 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 介護保険サービス費の自己負担額・食費・滞在費 |

| 訪問介護 | 介護保険サービス費の自己負担額 |

| 通所介護 | 介護保険サービス費の自己負担額・食費 |

| 短期入所 | 介護保険サービス費の自己負担額・食費・滞在費 |

| 小規模多機能居宅介護 | 介護保険サービス費の自己負担額・食費・滞在費 |

申請方法・流れ

利用者負担軽減制度の申請もお住まいの区市町村で行ってください。以下に列挙する必要書類を揃えて申請すれば、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」および「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」が届きます。

確認証が交付されれば、サービスを利用する際にそれを提示すれば、制度を利用することが可能です。

<必要書類>

- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

- 収入申告書

- 世帯全員の収入および資産、扶養の状況がわかる書類

- 介護保険被保険者証

- 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 ※過去に交付されている場合のみ

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、その名の通り、介護サービスが高額になった場合に費用が支給される制度です。個人もしくは世帯の収入に基づいて決定された1ヶ月の自己負担額を超過した場合、超えた分の金額が支給されます。

負担限度額は2021年8月から改定

| 対象者 | 2017年8月からの負担上限(月額) | 2021年8月からの負担上限(月額) |

|---|---|---|

| 課税所得690万円(年収1,160万円程度)以上 | - | 世帯:140,100円 |

| 課税所得380万円(年収770万円程度)〜課税所得690万円未満 | - | 世帯:93,000円 |

| 市町村民税〜課税所得380万円未満 | 世帯:44,400円 | 世帯:44,000円 |

| 世帯全員が市区町村民税の非課税者 | 世帯:24,600円 | 世帯:24,600円 |

| 前年の合計所得金額+公的年金収入額が年間80万円以下 | 個人:15,000円 世帯:24,600円 |

個人:15,000円 世帯:24,600円 |

| 生活保護受給者など | 個人:15,000円 | 個人:15,000円 |

出典:高額介護サービス費の負担限度額が変わります-厚生労働省

上記の通り、改定によって課税所得300万円以上690万円未満、690万円以上の負担限度額が追加されているので注意してください。

申請方法・流れ

高額介護サービス費は、サービスの利用後に申請して支給を受ける形になっています。

支給の対象となる場合、サービスを利用した月から3ヶ月ほど後に自治体から通知書・申請書が届くので、それをもとに申請を行ってください。

なお、申請の際には以下2点の書類が必要です。

- 高額介護サービス費支給申請書

- 介護保険被保険者証のコピー

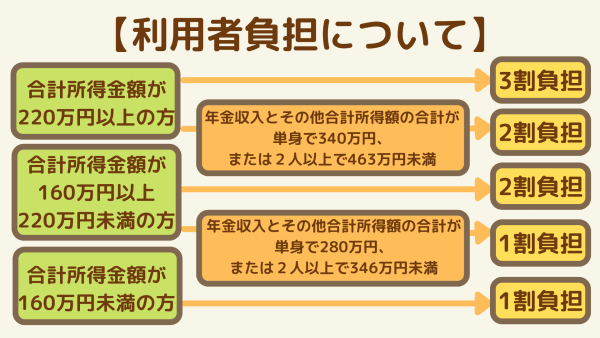

利用者負担はどのようにして決まる

上記の通り、高額介護サービス費の負担額は、本人および世帯の所得状況に応じて、1割負担・2割負担・3割負担に分類されます。第2号被保険者や市区町村民税の非課税者、生活保護受給者は原則として1割負担です。

自分の負担割合がどれになるか気になったときには、このフローチャートで確認してみてください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度は、医療保険および介護保険が高額になった場合、負担額の一部が軽減される制度です。こちらも申請することで払い戻しを受けられます。

対象者・基準額

高額介護合算療養費制度の対象者となるには、以下の条件を両方満たす必要があります。

- 国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度の各医療保険の世帯である

- 医療保険および介護保険の自己負担の年間合算額が所得区分に対応した限度額を超過している

所得区分および自己負担額は以下の通りです。

| 年収 | 70歳以上(※1) | 70歳未満(※1) |

|---|---|---|

| 1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 770万〜1,160万円 | 141万円 | 141万円 |

| 370万〜770万円 | 67万円 | 67万円 |

| 156万〜370万円 | 56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税 | 19万円(※2) | 34万円 |

※1:対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合は、最初に70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用。残りの負担額と70歳未満の自己負担合算額の合計額に限度額を適用

※2:介護サービス利用者が世帯内に複数いる際は31万円

申請方法・流れ

高額介護合算療養費制度を利用する際は、自分が支給の対象となるかを確認した上でお住まいの区市町村に申請を行ってください。

申請が通ると介護自己負担額証明書が送付され、この証明書とともに再度申請を行って受理されれば、支給が受けられます。なお、手続き内容の詳細については、自治体の窓口や加入している保険組合などに確認しましょう。

特養の費用は年金でまかなえる?

ここからは特養の費用を年金だけでまかなうことは可能なのかについて解説していきます。

初めに年金額を把握しよう

| 年度 | 厚生年金 | 国民年金 |

|---|---|---|

| 平成27年度 | 145,305円 | 51,589円 |

| 平成28年度 | 145,638円 | 55,373円 |

| 平成29年度 | 144,903円 | 55,518円 |

| 平成30年度 | 143,761円 | 55,708円 |

| 令和1年度 | 144,268円 | 55,946円 |

| 令和2年度 | 146,145円 | 56,252円 |

| 令和3年度 | 145,665円 | 56,368円 |

上記の通り、給付額は年金の種類によって異なりますが、月額数万円〜15万円、多くて20万円程度が支給されていることがほとんどです。

続いて特養の月額費用をチェック

| 居室タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 多床室 | 97,190円 | 99,230円 | 101,360円 | 103,400円 | 105,410円 |

| 従来型個室 | 106,670円 | 108,710円 | 110,840円 | 112,880円 | 114,890円 |

| ユニット型個室的多床室 | 123,950円 | 125,990円 | 128,180円 | 130,250円 | 132,260円 |

| ユニット型個室 | 134,090円 | 136,130円 | 138,320円 | 140,390円 | 142,400円 |

※利用者負担第4段階の場合

この料金表の金額は、特養で月々必要な施設介護サービス費・居住費・食費・日常生活費の合計額です。日常生活費は11,000円(税込)と仮定しています。

年金でも十分まかなうことは可能

特養は民間の有料老人ホームと違って初期費用がかからず、上記で見た通り、月額費用もかなりリーズナブルです。所得の状況や減額制度の利用有無などによって月額料金は変動しますが、概ね5万〜22万円程度で利用できます。

そのため、各自の給付額にもよりますが、一般的に年金だけで特養の費用をまかなうことは十分に可能です。

特養の魅力は第一にこのような費用の安さであり、年金収入だけでやりくりできる介護施設に入りたいと考えている方にはおすすめです。

ただし、費用が安い分、特養は人気が高く、入居するのは比較的難しいので注意してください。

費用を抑えられる介護施設はこちら!

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

老健など代表的な老人ホームと費用を比較

老健をはじめとする他の介護施設と特養を費用面で比較してみましょう。

| 介護施設 | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | - | 5万〜15万円 |

| 介護老人保健施設(老健) | - | 8万〜14万円 |

| 介護療養型施設 | - | 9万〜17万円 |

| 軽費老人ホーム | 0〜数十万円 | 10万〜30万円 |

| ケアハウス | 数十万〜数百万円 | 10万〜30万円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15万〜30万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15万〜30万円 |

| 健康型有料老人ホーム | 0〜数億円 | 10〜40万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 0〜数十万円 | 10〜30万円 |

| グループホーム | 0〜数十万円 | 15万〜20万円 |

| シニア向け分譲マンション | 数千万〜数億円 | 10〜30万円 |

この料金表を見ると、数ある介護施設の中で、特養が最も安いということがわかります。介護保険施設と呼ばれる特養、老健、介護療養型医療施設などは総じて安いですが、その中でも特養が最安値です。

特養は一般的な老人ホームとは違って初期費用がかからず、なおかつ月々の費用もリーズナブルなので、低コストで介護施設に入居したい方はぜひ特養の利用を検討してみてください。

特養の費用についてまとめ

- 有料老人ホームに比べると格安

- おむつ代もかからない

- 入居のハードルが高い点がネック

- コスパの良いココファンのサ高住も非常におすすめ

特養の費用について詳しく解説しました。

特養は有料老人ホームとは違って初期費用がかからず、月額費用もリーズナブルです。この点では老健や介護療養型施設と同じですが、特養はそれらと比べても最安値を誇ります。

そのため、低コストでの介護施設の入居を考える方におすすめです。

ただし、特養は人気の高い介護施設なので、入居までに相当の時間がかかってしまうことも珍しくありません。

よって費用を抑えて入居できる施設をお探しの場合は、ココファンのサ高住など、コスパの良いほかの施設も含めて検討してみてください。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら