介護付き有料老人ホームの費用は?入居一時金・月額の相場や支払い方式を解説

更新日時 2023/06/13

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護付き有料老人ホームを利用するとき、どんな支払い方法があるの?」

「介護付き有料老人ホームの費用について詳しく知りたい!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?介護付き有料老人ホームは24時間体制で食事や入浴などの介助サービスが受けられる介護施設です。

今回は、介護付き有料老人ホームの初期費用や月額費用、支払い方法など費用面に関して徹底的に解説します。

この記事を読めば、介護付有料老人ホームの費用に関する疑問を解消することができるでしょう。

- 入居に必要な費用は初期費用と月額費用に分けられる

- 入居一時金は家賃の前払いに相当し、償却期間内に退去した場合は返還金を受け取ることができる

- 入居費用の支払いには「全額前払い方式」「一部前払い方式」「月払い方式」の3種類ある

- 費用が高額だと感じた場合は「高度介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算制度」など経済的負担を軽減するための制度が利用できる

- 生活保護受給者でも利用できる施設がある

- 入居中でも「障害者控除」や「扶養控除」などの控除が適用さる場合がある

介護付き有料老人ホームの費用・料金

介護付き有料老人ホームとは、民間企業が主体となって運営する介護施設の一つで、入居者は食事や入浴、排せつ、掃除などの介助サービスを受けることができます。

介護スタッフが24時間常駐しており、設備や人員、運営基準の基準をクリアして自治体の指定を受けている施設のことを指します。

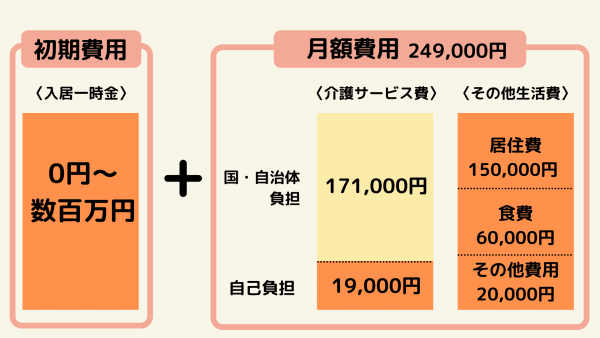

介護付き有料老人ホームの費用は契約時に支払う初期費用(入居一時金)と毎月支払う月額費用に分けられており、それぞれの平均的な費用相場は次の通りです。

- 初期費用:0~数百万円

- 月額費用:15~30万円

施設によって入居費用の設定は様々で、月額費用が高い分入居一時金が安い、もしくは0円で入居可能な施設もあります。

施設によって費用が変動する理由には、施設の立地や建物の新築度合い、そして設備や介護体制の充実度などが挙げられます。

介護度の高い高齢者が入居できる施設として、有料老人ホームの他にグループホームも挙げられます。

グループホームの平均的な費用は初期費用が0円~百万円程度、月額費用が5万円~30万円程度です。

グループホームの費用相場は有料老人ホームの平均費用よりも低く、比較的リーズナブルに利用することが可能です。

一方で、グループホームは認知症対応に重きを置いており、認知症以外の方では最適なサービスが利用できない場合があります。

このように、民間施設の中でもそれぞれ特徴が異なるため、ご自身・家族の状況にあわせて適切な施設利用が必要です。

また、介護付き有料老人ホームやグループホームの利用には、施設の空き状況や入居条件による待機期間が発生する場合があります。

特に人気のある施設や認知症ケアに特化した施設では、入居までに数ヶ月以上の待ち時間がかかることも考えられます。

そのため、施設選びは余裕を持って計画し、早めに手続きすることを心がけましょう。ご自身やご家族の将来を見据え、入居までの期間や条件を考慮しながら、最適な施設を選ぶようにしましょう。

近くのおすすめ有料老人ホームを探す!初期費用・入居一時金の相場

前述したように、初期費用(入居一時金)は施設の立地条件や設備の充実度によって差が出ます。

入居一時金は家賃の前払いという位置づけとなっており、ある一定期間の入居を想定した家賃を入居時にまとめて支払うことで、月額費用を安く抑えることが可能です。

また、入居時に一括で前払いするか一部だけ前払いするかによって、必要な初期費用は変わってきます。

LIFULL介護のデータによると、有料老人ホームの入居一時金の中央値は650万円となっており、高めの費用設定であることが分かります。(2023年6月13日時点)

ただし、費用は施設によって差があるため、入居一時金がかからない施設や月額料金を高く設定して初期費用を0円としている施設なども存在しています。

また、入居一時金の支払い方法には、一括払いの他に分割払いや積立方式などの選択肢もあります。分割払いでは、入居一時金を複数回に分けて支払うことができるため、一度に大きな負担をすることなく入居することができます。

入居一時金の支払い方法や金額設定は施設ごとに異なるため、事前に十分な情報収集を行い、自身や家族の経済状況に合った支払い方法を選ぶことが重要です。施設見学や相談の機会を活用して、費用面だけでなく、支払い条件や契約内容についても納得のいく形で入居を進めましょう。

このように、入居時のハードルを下げて毎月一定の負担額で入居することも可能なため、利用者の経済状況や身体状況を考慮して施設を選ぶことが大切です。

推定居住期間により退去時に返還金が発生

入居一時金に関しては、一定期間内に退去することで返還金が発生します。

入居一時金は想定入居期間の家賃を前払いする支払い方式のため、償却期間内に退去した場合は未償却分、つまり払いすぎている費用が入居者もしくは家族に対して返還される仕組みになっているのです。

そのため、入居期間が長くなればなるほど退去時の返還金は少なくなり、償却期間を過ぎて退去する場合は返還金は得られません。

償却期間の有無や償却率、そして期間の長さについては施設によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

返還金の計算方法は次の通りです。

- 入居一時金×(1-初期償却率)÷償却月数×(償却月数-入居月数)=返還金

入居一時金200万円、初期償却率20%、償却期間5年間(60ヶ月)のとき、2年半(30ヶ月)で退去した場合の返還金を上の式に当てはめて計算してみましょう。

200万円×(1-0.2)÷60×(60-30)=80万円

つまり、80万円が未償却分であり、返還金として利用者へと戻ってきます。

初期償却の有無による償却方法の違い

初期償却を設けている場合、一般的に15~30%の償却に設定していることが多いです。

では、初期償却の有無によって償却方法にどのような差が生じるのでしょうか。

なお、初期償却の割合は、低い方が基本的に入居者側にとって有利となります。

初期償却がある場合

初期償却がある場合、最初に引かれた費用は予備費として利用されます。

初期償却の残りを月数で均等償却する場合、残高を想定入居期間の月数で割った額が入居一時金から毎月償却されます。

年数で均等償却する場合、残高を想定入居期間の年数で割った額が入居一時金から毎年契約月に償却されます。

初期償却がない場合

初期償却がない場合、入居一時金は償却期間内に全て均等償却されます。

また、償却期間や償却が月ごとか年ごとかは施設によって異なります。

月ごとの場合、入居一時金を月数で割った額が毎月償却されます。

また年ごとの場合、入居一時金を月数で割った額の一年分が毎年契約月に償却される仕組みとなっています。

都道府県によって考え方が異なる

初期償却については都道府県によって考え方が異なります。初期償却をめぐるトラブルは多く確認されており、中には当制度の撤廃を要望している自治体も存在します。

国土交通省や厚生労働省は初期償却の制度を認めています。しかし、初期償却制度が認められていない都道府県もあり、一括で入居一時金を支払うことが求められる場合もあります。これらの状況から、初期償却を認めるかどうかは都道府県の判断次第となっているのが現状です。

そのため、入居者や家族は都道府県ごとの初期償却の有無や条件を事前に確認し、入居先を選ぶ際に考慮する必要があります。

ココファンなら入居一時金0円で利用できる

入居一時金が存在する施設を利用する場合、しっかりと制度を理解していないと損をする場合がある上に、トラブルに繋がることも少なからずあります。

一方で、ココファンの介護付き有料老人ホームは入居一時金がかからないものもあります。

月額費用も、厚生年金額を考慮した金額設定となるため、出費を抑えて利用することができる施設もございます。

全ての物件でケアスタッフが常駐しており、重介護・認知症の方にまで安心していただける介護対応をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。

近くのココファンの有料老人ホームを探す!月額費用の相場と内訳

月額費用は施設の立地や設備、提供されるサービスの内容などによって大きく異なりますが、平均的には15~30万円の施設が多いです。

月額費用の内訳には主に次のような項目が挙げられます。

- 家賃

- 施設運営費

- 食費

- 施設に支払うその他費用(介護保険サービスの自己負担分、上乗せサービス費など)

- 個人で支払うその他費用(おむつ代、電話代、理美容代など)

では、上記の項目について具体的に解説していきましょう。

家賃

施設に住むために必要な費用で、「居住費」とも呼ばれます。費用の相場は50,000~300,000円程度ですが、施設の立地条件や居室のタイプなどによって費用は大きく異なります。

中には好条件がそろった高級老人ホームもあり、その場合は100万円を超える家賃が必要となることもあります。

- 首都圏

- 駅近

- 一人の個室

- 部屋が広いなど

上記のよう好条件が揃うほど金額は高く設定されます。

施設運営費

施設を管理・運営するために必要な費用で、費用の目安は30,000~200,000円程度です。

施設運営費の内訳は共有部の維持費や水道高熱費などです。また、施設運営費には介護スタッフの給与や研修費、施設内の保険料や清掃費、食事や生活用品の調達費なども含まれます。

施設運営費は施設の規模や提供するサービスの内容によっても費用は変動し、設備の充実度に応じて金額が高くなる傾向にあります。また、水道光熱費などは施設によっては利用した分だけを実費精算するケースもあります。

食費及びそれに関わる費用

施設で提供される食事にかかる費用で、食材費用や維持管理費等が含まれています。

1食ごとに費用を設定している場合の目安は1食あたり400~800円です。また、定額で設定している場合の目安は40,000~100,000円程度となります。

毎月定額で設定されている場合でも、食べなかった分についてはその分を引いた額を支払うこととなります。

その他費用

上記以外の費用として、介護サービスの自己負担分や日用品の購入代金が必要です。

日用品には歯ブラシやせっけん、ティッシュペーパー、おむつなどがあります。

この項目に関して人によって必要なものが異なるため、自分に必要なものを想像してだいたいの費用を想定しておくと良いでしょう。

介護保険サービス利用料は要介護度によって異なり、所得に応じて1~3割を負担します。この自己負担額については以下の見出しで詳しく解説します。

介護サービスを利用した場合の自己負担額

介護保険サービスを利用すると、要介護度や所得に応じて1~3割の自己負担額を支払う必要があります。

なお、介護保険の自己負担割合がどう変化するかについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護保険の負担割合はどのくらい?所得ごとの計算方法から負担割合証の役割まで全て紹介

ここでは月額料金の内の介護サービスに焦点を当て、自己負担額についてまとめていきましょう。

自己負担額は同じ介護度なら毎月一定

要介護度別の毎月の利用料

以下の表は、介護サービスの費用を要介護度別にまとめたものです。

| 要介護度 | 介護保険単位数 | 介護保険報酬 | 自己負担額 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5,460単位 | 54,600円 | 5,460円 |

| 要支援2 | 9,330単位 | 93,300円 | 9,330円 |

| 要介護1 | 16,140単位 | 161,400円 | 16,140円 |

| 要介護2 | 18,120単位 | 181,200円 | 18,120円 |

| 要介護3 | 20,220単位 | 202,200円 | 20,220円 |

| 要介護4 | 22,140単位 | 221,400円 | 22,140円 |

| 要介護5 | 24,210単位 | 242,100円 | 24,210円 |

このように、介護サービスの費用は要介護度に応じて変動します。

単位とはサービス利用料を表しており、1単位=10円を基本としていますが掛け率は自治体ごとに異なります。今回は1単位=10円の場合の自己負担1割で計算したものを表にまとめています。

人員配置による上乗せサービス費

施設によっては「上乗せサービス費」が必要な場合もあります。

上乗せサービス費は「手厚い介護サービス費」とも呼ばれており、国の基準を超えた介護サービスを受ける場合に請求される費用です。

手厚い介護を受けられる体制とは、基準の人員体制よりも介護職員が多く配置されている場合を指します。

通常、介護付有料老人ホームの人員は要介護者3人に対して1人の介護職員・介護職員を配置する必要があると国の法律により定められています。

しかし、要介護者2人に対して職員1人など、ホームによってはこの基準を超えた人員を配置し、介護体制を充実させているところも存在します。

このように、基準以上に介護体制を整えている場合は人員にかかる費用を「上乗せサービス費」として入居者に請求することができるのです。

介護保険対象外の横出しサービス費

施設から提供されるサービスの中には、買い物の代行や規定回数を超えた通院付き添いなど介護保険の適用外となるサービスも存在します。

このようなサービスを「横出しサービス」と言い、介護保険適用外のため全額利用者の自己負担となります。

一般的に横出しサービスは、「横出しサービス」という名称では呼ばれないことがほとんどです。追加のサービス費や介護保険適用外のオプションサービスとして扱われ、対応できるサービス内容は施設によって異なります。

横出しサービス費は毎月定額ではなく利用した分が追加でかかるため、利用者の利用頻度によって費用は変動しますが、入居前に「どのようなサービスがあるのか」「どのくらいの金額で受けられるのか」を確認しておくことをおすすめします。

おすすめの有料老人ホームを探してみる!支払い方式は主に3種類

介護付き有料老人ホームの費用に関して解説してきましたが、支払い方法には次の3種類が挙げられます。

- 全額前払い方式

- 一部前払い方式

- 月払い方式

それぞれの方法について以下の見出しで詳しく説明していきましょう。

入居金を全額前払い

入居時に入居金を全額支払うのが全額前払い方式です。前払い方式では、想定居住期間の家賃相当を入居金と定めます。

入居時に全額を支払うことで、入居後は家賃の支払い分が必要ありません。

前払い方式では月々の費用負担は軽減される代わりに、入居金が高い施設になるほど入居時のハードルが高くなるというデメリットもあります。

法改正で入居者の保護を強化

2018年の法改正により、有料老人ホームでは入居者を保護するための法規制が正式に決定されました。

法改正前の有料老人ホームの設置者は、前払い金の受け取り時に算定した根拠や返還の計算方法を記載した書面を利用者に提示する義務がありました。

しかし、2006年度の4月1日以降に届け出が行われた施設のみを対象としており、それ以前から運営されていたホームに対しては義務付けが行われていませんでした。

それが2018年の規制強化により、全2006年度以前に運営されていた有料老人ホームも対象となり、前払いに関する書面定時が完全義務化となりました。これにより、有料老人ホームの前払いに関して入居者を守る制度が整うこととなったのです。

入居金を一部前払い

一部前払い方式では、想定居住期間の家賃相当の一部を入居時に前払いし、払いきれなかった残りの金額を入居中に毎月支払います。

前払いする金額は、利用者が払える範囲の金額です。そのため、全額前払い方式と比較して入居時のハードルが低くなります。

さらに、家賃の一部をすでに支払っているため、月々の負担も少なくてすむというメリットもあります。

前払いはせず月額利用料を支払う

入居時に一切の前払いをせず、毎月月額費用として家賃を払う方式もあります。

前払いの必要がないため、入居時のハードルは格段に低くなりますが、その分毎月の費用負担は大きくなります。

初期費用0円で入居したとしても、毎月の支払が高額な場合、施設の利用を継続することが難しいという状況に陥ってしまう可能性もあります。

そうならないためにも、入居時の資金だけではなく入居期間や月々の支払額などを総合的に判断し、できるだけ負担のかからない支払い方式を選択することが大切です。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度のことです。

有料老人ホームでも適応され、入居日から90日以内に契約解除の申し出をすれば入居一時金などが無利息で返還されます。

ただし、クーリング・オフによる返還は入居費用の全額ではありません。入居した日数の利用料、または原状復帰のために費用が発生する場合はその分の費用が徴収されます。

トラブルを防ぐためにも返還される費用については契約前にしっかりと確認することを心がけてください。

施設によって値段が違う理由

これまで説明してきたように、介護付有料老人ホームの費用は施設によって大きく異なります。

金額が高い有料老人ホームには必ず根拠があるため、安易に費用が安いからという理由だけで施設を選ぶことのないように注意してください。

立地や居室タイプで節約が可能

費用が高額になる条件には以下の理由があります。

- 都市部

- 駅近

- 個室

- 部屋が広い など

上記にあるように、駅から近い、施設の規模が大きい、居室や共有スペースの設備が充実しているなどの理由の他にも人件費や介護スタッフ、看護師の豊富さによって費用が高くなる場合もあります。

これらの条件を満たさない施設であれば比較的安く利用することができますが、実際に入居した後のことを考え総合的に判断することが大切です。

おすすめの有料老人ホームを探してみる!費用負担を軽くする制度を活用しよう

費用を抑え、少しでも負担を軽くするために設けられている制度もあります。以下の見出しで費用を抑える2通りの方法について紹介します。

高度介護サービス費制度

介護サービスを利用する際に1ヶ月の自己負担額の合計が上限限度額を超えた場合、超えた分の費用が介護保険から払い戻される制度があります。

この制度を「高度介護サービス費制度」と言い、制度を利用するためには市区町村に申請する必要があります。

なお、毎月の上限限度額は個人もしくは世帯の所得によって区分分けされています。

また、居住費や食費、福祉用具購入費等は払い戻し対象外となるため注意してください。

対象者と負担上限額の一覧

高額介護サービス費の対象者及び自己負担額上限は次の表の通りです。

| 対象者 | 上限額 |

|---|---|

| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |

| 世帯全員が市区町村民税を課税されておらず、前年合計所得金額+公的年金収入額80万円以下 | 24,600円(世帯) |

| 15,000円(個人) | |

| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

参考:厚生労働省

高額介護サービス費は対象者に自動的に適用される制度ではありません。

制度を利用する場合は、市区町村の介護保険窓口や医療保険窓口に申請を行いましょう。

高額医療・高額介護合算制度

介護が必要な高齢者がいる世帯に対して、高額な介護費用による経済的負担を軽減するための制度もあります。

これを「高額医療・高額介護合算療養費制度」と言い、同一の医療保険制度に属する世帯で1年間に払った医療保険及び介護保険の合計額が限度額を上回った場合、超えた金額の払い戻しを受けることができます。

- 同一の医療保険に属していること

- 医療保険と介護保険を世帯内で同時に使用していること

- 世帯の所得区分に応じて指定される基準額を超えること

上記の要件を満たした上で自治体の国民健康保険に申請すると、高額医療・高額介護合算制度を利用することができます。

施設によっては生活保護受給中でも入居可能

生活保護を受給している高齢者でも入居できる施設は存在します。

2015年の公共社団法人全国有料老人ホーム協会の調査によると、生活保護を受給している高齢者を受け入れている介護付有料老人ホームは全体の11.3%で、生活保護を受給している高齢者対象の料金体系を設定している介護付き有料老人ホームは全体の9.5%と報告されています。

つまり、全体のうち約1割の老人ホームで生活保護受給者の受け入れが可能となっています。

年金だけで入居生活は可能か

ここまで解説したように、介護付き有料老人ホームの費用は施設によって異なります。

比較的安く利用できる施設から高額な施設まで費用の幅が広いため、年金だけで入居可能か否かはどういった施設を選ぶかで決まります。

特に、現時点での貯金が多くない場合は入居一時金の支払いがない施設を選ぶと良いでしょう。

ただし、国民年金は満額でも月額10万以下を大きく下回っているのが現状なため、年金だけで入居し続けられる施設は限られてきます。

前述したように、生活保護を受けながら施設に入居することも可能なため、中には生活保護と年金を使って有料老人ホームに入居する人もいます。

全国の有料老人ホームを探す!入居後に税額控除を申請することも可能

介護付き有料老人ホームは民間事業によって運営される施設です。

そのため、特別養護老人ホームのような介護保険制度の下で運営される施設とは税額の控除が異なります。

この見出しでは、介護付有料老人ホームに入居した高齢者が申請できる控除について解説していきましょう。

特養と異なり医療費控除は基本的に対象外

医療費控除とは、医療費が一定額を超えた場合、超えた金額に対する税が控除される制度のことです。

特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設など、社会福祉法人や自治体が運営する公的施設の場合は医療費控除の制度を利用することができます。

一方で、民間事業によって運営される介護付き老人ホームは医療施設ではなく福祉施設のため、医療費控除制度の対象外となっています。

ただし、訪問診察などの一定の医療行為を受けた場合など、例外として控除の対象として制度が適応されることもあります。中にはおむつの費用が控除の対象と認められたケースも存在します。

医療費控除の対象かどうかは、「医療費控除対象」と領収書に記載があるかどうかで判断することが可能です。

また、特養と有料老人ホームの違いについては、以下の記事に詳しく書かれていますので、こちらもぜひ読んでみてください。

特別養護老人ホーム(特養)と有料老人ホームの違いは?特徴や費用・入居条件を比較

扶養控除は入居後も継続できる可能性あり

扶養控除とは、扶養家族がいる場合に人数に応じた一定金額の所得控除が受けられる税制上の仕組みのことで、この制度によって納税者の負担が軽減されます。

以前から扶養控除の制度を利用していた場合、いくつかの条件を満たすことで、有料老人ホームに入居してからも控除の継続が認められる可能性があります。

いくつかある条件の中でも重要な条件として挙げられるのが「有料老人ホームで生活する家族の生活を支えていること」です。

また、高齢者のために設けられた「老人扶養親族」という制度も利用することが出来ます。

これは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上を対象とした制度で、同居中なら58万円の控除が可能になります。同居か否かにより控除の額は変動し、老人ホームに入居した場合に受けられる控除額は48万円です。

障害者控除が適用されるかも

本人もしくは生計を同じくする扶養家族が、所得税法の障害者に該当した場合に控除を受けられる制度のことを障害者控除と言います。

高齢者の場合は要介護認定を受けることによって障害者控除の対象者となる可能性があります。

障害者控除には「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3種類があり、該当する区分によって控除額が異なります。

それぞれの控除額は以下の通りです。

| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |

|---|---|---|

| 障害者 | 27万円 | 26万円 |

| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |

参考:国税庁

入居を考える際は早めに資金プランを策定

これまで見てきたように、介護付有料老人ホームを利用するには、家賃や食費、介護サービス費など毎月かなりの額の出費となります。

さらにはレクリエーションの費用や電話代、医療費など追加で費用がかさむことも多いです。

これらの費用は介護保険で賄えないため、毎月利用者や家族にかかる経済的負担は大きくなります。

高齢者の場合にとって主な収入となるのは年金ですが、それだけで上記に挙げた自己負担額を全て賄うというのは非常に困難です。

ほとんどの場合が入居者本人の預貯金や家族の援助を活用しなければならないでしょう。

そのため、入居尾にどれくらいの費用がかかるのか、年金でどれくらい賄うことができるのかなど、費用を早めにシミュレーションすることが重要となります。

おすすめの有料老人ホームを探してみる!体験入居がおすすめ

多くの介護付き有料老人ホームでは体験入居をすることができます。

体験入居では一定期間施設に入居することで、実際の施設の様子や詳細を把握することが可能です。

費用が高額な有料老人ホームだからこそ、入居後に後悔をしないように実際に施設入居を体験しておくことをおすすめします。

- 生活支援や身体介護サービスなど、提供されるサービスが自分に合っているか

- 浴室やトイレなどの設備が使いやすいか

- 施設内の音やにおい、室温、外からの騒音などが気にならないか

- 昼間だけでなく夜間や早朝の職員数が十分かどうか

これらの項目と費用面を総合的に判断して、自分に合った施設か移動かを慎重に判断してください。

介護付き有料老人ホームの費用についてまとめ

- 入居費用は「全額前払い方式」「一部前払い方式」「月払い方式」の3種類から選ぶことができる

- 入居の際は入居一時金などの初期費用、家賃、管理費などの月額費用が必要

- 「高度介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算制度」などの制度や「扶養控除」「障害者控除」などの控除を受けることができる

- 生活保護受給中でも利用できる施設は全体の約1割

いかがでしたか?今回は、介護付き有料老人ホームの費用について詳しく解説しました。

今回の記事で解説したように、有料老人ホームの費用が高くなるのには根拠があります。

料金の安さだけでなく、立地や介護サービスの充実度、居室スペースの広さなど、様々な条件を総合的に判断して施設を選ぶことが大切です。

ある程度候補が絞れたら、体験入居することで実際の雰囲気やサービス提供の様子を確認し、自分に合った施設を選んでください。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら