【医師監修】認知症末期の症状|アルツハイマー型認知症の進行や寿命について解説

更新日時 2022/01/04

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「認知症はどのように進行するの?」

「認知症になると寿命はどれくらい?」

高齢化が進んでいる現在の日本では、高齢化に伴い、認知症患者数も増加傾向にあります。

65歳以上の高齢者の場合、6人に1人が認知症ともいわれており、決して珍しい病気ではなくなってきています。

認知症の進行速度は、個人差や認知症のタイプ、発症年齢などによっても異なりますが、先の見えない介護に苦しむ家族もいるのが現状です。

今回の記事では、認知症の進行と主な症状、認知症患者の寿命について詳しく解説していきます。

- 認知症の進行速度は認知症の個人差があり、認知症のタイプによっても異なる。

- 認知症患者の平均余命は約12年

- 認知症の終末期は合併症などに注意が必要

認知症末期までの過程

まずは、認知症末期までの進行について確認していきましょう。

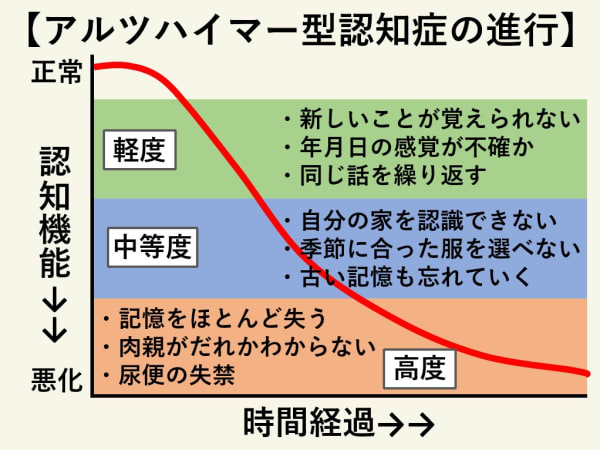

アルツハイマー型認知症の場合

アルツハイマー型認知症は、脳の一部に変性部位が発生し、長い期間を経て、神経細胞が死滅することで脳が萎縮していきます。

萎縮した部位では、血流の低下がみられ、神経伝達物質がうまく通らなくなることから、認知機能に衰えがみられてきます。

アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも非常に進行が遅い認知症とされています。

前兆症状がみられてから、20年ほど経過してようやく本格的な症状が出てくる場合も多い認知症です。

ただ、徐々に進行はしていき、発症からおよそ10年で死に至ることもあります。

レベル1

- 認知機能に障害がない

理解力や判断力といった、認知機能にはまだ障害が見られない状態です。

医師の問診でも、問題が見つからないことが多い段階です。

レベル2

- ごく軽度の認知機能低下がみられる

物の名前や、日常生活で使用する物の置き場所を忘れるなど、「ど忘れ」の状態があることに気づきます。

ただ、加齢に関連した正常な範囲の変化であることも多く、健康診断等でも問題が見られません。

しかし、アルツハイマー病の超初期ともいえる段階です。

レベル3

- 軽度の認知機能の低下がみられる

アルツハイマー病の初期段階として一部の人が診断されることがある段階です。

記憶力、集中力の低下が、認知症の臨床検査で判明することがあります。

言葉や名前が思い出せない、新しいことを覚える能力が低下するなど、認知機能の低下を本人や周囲が実感することが増えます。

レベル4

- 中等度の認知機能の低下がみられる

軽度、もしくは初期段階のアルツハイマーとして診断される段階です。

計算が出来なくなったり、最近の出来事を忘れたり、複雑な作業が出来なくなるなど、問診において様々な障害が発見されます。

レベル5

- やや重度の認知機能の低下がみられる

中期段階のアルツハイマー病と診断されることがある段階です。

自分自身に関する大切な情報を思い出せない、曜日や季節が混同する、季節に合わせた服装が分からなくなるといった症状がみられます。

この段階では、食事やトイレなどの手助けは必要ない場合がほとんどですが、日常生活においてサポートが必要な場面が増えてきます。

レベル6

- 重度の認知機能の低下がみられる

やや重度かつ中期段階のアルツハイマー病と診断されます。

記憶障害は進行し、周囲のことに関してはほぼ認識がなくなります。

服装を選ぶことだけでなく、着衣に関しても介助が必要になったり、生活リズムの乱れ、トイレの補助など日常生活では大幅なサポートが必要となります。

レベル7

- 最重度の認知機能の低下がみられる

アルツハイマー病の後期、最終段階でもあります。

日常生活の全てで介護が必要になる状態です。

動きを抑制する能力が失われ、筋肉の硬直が見られます。 嚥下機能に障害が出ることもあります。

脳血管性認知症の場合

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害が原因で起こる認知症です。

記憶障害や、認知機能障害などは他の認知症と大きな違いはありませんが、脳血管性認知症の場合は、脳の変性が原因で起こる認知症とは異なり、症状の出現に特徴があります。

- 突然症状が出る

- 急に症状が悪化する

- 特定分野だけ何も出来ないことがある(まだら認知症)

上記のような特徴があります。

また、歩行障害や排尿障害、うつ症状、感情失禁などが比較的初期の段階から見られることもあります。

【医師監修】脳血管性認知症とは?原因・症状の特徴から薬物治療の方法まで全て紹介

認知症の段階(ステージ)別症状

認知症の段階別症状を、前兆から末期までステージごとに確認していきましょう。

前兆(軽度認知障害)の症状は

軽度認知障害は、認知症の前段階とも呼べる状態を指します。

正常な状態と認知症との間にある状態で、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれています。

- 本人や家族による物忘れの訴え

- 客観的に1つ以上認知機能に障害が認められる

- 認知症ではない

- 日常生活は自立している

このような状態が、軽度認知障害の定義とされています。

物忘れの自覚はあるけど、明らかな認知機能障害はなく、時間経過に伴った記憶障害が中心です。

また、日常生活への影響はほとんどない状態ではありますが、軽度認知障害の人は10~15%が認知症に移行すると言われています。

ただ、早期発見や早期治療によって、進行を遅らせることが可能な状態とも言えます。

初期(軽度)の症状は

認知症の初期(軽度)の状態は、アルツハイマー型認知症では、記憶障害が目立ちます。

物忘れは直前のことが分からなくなったり、何度も同じことを聞き返すといった状態で現れることが増えます。

また、日常作業を行うのに時間がかかるなど、日常生活にも支障が出始めます。

本人は出来ないことが増えることで自信喪失したり、感情表現が乏しくなるといった影響も出るため、うつ病と診断されることもあります。

検査をする際には、状況をしっかり伝えることが大切です。

中期(中度)の症状は

認知症の中期(中度)の状態は、記憶障害が加速していきます。

- 新しいことが覚えられない

- メモ書きの存在を忘れる

こうした記憶障害が目立ちます。

日常生活においても、食事を食べたかどうかわからない、予定を把握できない、住所や電話番号が思い出せないといった記憶障害が出てきます。

また、行動や心理症状も顕著に表れるのが中期(中度)の状態です。

日常生活においては、着替えや入浴、食事などで介護が必要な状態になります。

認知症介護では、中期(中度)から介護が重要となり、最も介護が大変な時期ともいわれています。

末期(重度)の症状は

認知症の末期(重度)では、記憶障害は目立たなくなりますが、寝たきりの状態になることが多い時期です。

- コミュニケーション能力が失われる

- 尿意、便意が分からなくなる

- 表情が失われたり、反応がなくなる

このような症状がみられ、生活の全てに介護が必要となります。

筋固縮が見られるため、失禁が常習となったり、嚥下障害が現れたりします。

立位や座位の保持も難しくなり、寝たきりに移行する時期です。

最後の段階における苦痛の評価方法

認知症以外の疾患における終末期では、本人の苦痛を和らげる緩和ケアという考えがあります。

苦痛の評価は本人が「つらい」と言った時点で、それを信じ緩和ケアはスタートします。

ただ、認知症の末期では、苦痛を本人が言葉で伝えることが出来ず、認知症における緩和ケアは苦痛をどのように評価をするかが問題になっています。

海外では、認知症末期における苦痛を、客観的評価としていくつかのスケールが用いらており、日本でも参考にされています。

これらの評価スケールは、客観的評価法として、呼吸・表情・発声・身体の硬直などを点数で表し総合点で苦痛レベルを評価しています。

認知症対応が可能な施設はこちら認知症の生存年数(余命)は?

認知症の生存年数は、研究によっても様々であり、研究結果ごとに異なっています。

治療開始の時期等にもよりますが、概ね5年~12年と言われています。

アメリカで行われた60歳以上の認知症患者を対象に行った調査では、平均余命は約5年とされています。

日本のある研究では、認知症と診断された患者の10年生存率が、

- アルツハイマー病 18.9%

- 血管性認知症 13.2%

- レビー小体型認知症 2.2%

という結果があります。

認知症の死因となるもの

認知症の終末期では、座位や立位の保持が出来なくなったり、筋固縮が見られ、経管栄養で栄養を摂取したりすることがありますが、認知症が死因となることはほとんどありません。

- 肺炎

- 衰弱死

認知症に伴った、このようなものが死因となることが多いです。

認知症の終末期として、嚥下機能の低下から誤嚥による誤嚥性肺炎や、寝たきり状態や食欲不振から衰弱死といったことが原因となります。

このような死因では、日本では肺炎や老衰と分類されることが多いため、日本の統計上の死因としては、血管性認知症やアルツハイマー型認知症が死因となる順位は低いです。

認知症高齢者の症状・苦痛の対処法

認知症高齢者に多くみられる症状や、苦痛の対処法を解説していきます。

肺炎から生じる苦痛

肺炎は認知症患者の死因として最も多いものです。

肺炎は呼吸困難や喀痰などの症状がみられることや、喀痰の頻回吸引などで、認知症患者の苦痛を増大させます。 そのため、まずは客観的評価法を積極利用し、認知症患者の呼吸困難に早く気付くことが重要です。

また、口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防にも重要と言われています。

経口摂取が出来なくなった末期の認知症患者に対しても、口腔ケアを行うことが肺炎予防としても大切なことです。

食欲不振の原因が治療可能か否か見分けよう

認知症の進行に伴って、食欲不振がみられることがありますが、まず原因を探り、治療可能かどうか見極める必要があります。

合併症から生じる食欲不振

認知症を患う人の多くは高齢者で、免疫力が低下していることに加えて、認知症の進行に伴って体力が落ちている状態です。

そのため、肺炎や腎盂腎炎などといった感染症にかかりやすい傾向にあります。

このような感染症による食欲不振の場合は、治療によって改善する場合があります。

認知症の中核症状の表れ

認知症の症状の1つとして、食べ物を食べるという行為を忘れている場合があります。

- 目の前の食べ物を見る

- 食べ物と認識する

- 箸やスプーンなどを持つ

- 食べ物をとり、口に運ぶ

食べる行為は、こうした単純動作の繰り返しですが、一連の動作を紐づけ出来なくなっている認知症の症状として、食欲不振に繋がっている可能性があります。

また、口に入れた食べ物を飲み込む行為が失行され、口に食べ物が入っている状態が続くことによって舌苔ができてしまいます。

このようなトラブルは、口腔ケアをしっかり行うことで対処できる可能性があります。

嚥下機能が低下・誤嚥しやすい

認知症の末期でなくても、肺炎などの急性期でも嚥下機能に関わる筋肉が急速に委縮することがあります。

そのため、経口摂取が困難になったり、誤嚥しやすくなるといった問題が発生することがあります。

レビー小体型認知症の場合は、中等度の時期から、パーキンソン症状が見られ、姿勢の傾きや食べこぼし、食べ物を咽頭へ贈り込めなくなるといった、嚥下機能に関わる症状ががみられることが特徴的です。

嚥下機能の低下に応じて、その程度や進行に合わせたケアをしていくことが重要です。

終末期における褥瘡

認知症の終末期では、寝たきりの状態になることが多くの例で見られます。

臨死期に近づくほど、循環不全などが発生し、褥瘡の発生率は増加傾向にあります。

この場合の褥瘡ケアに対しては、薬物療養が必要になることは少なく、苦痛を緩和するための緩和ケアとして対処します。

参考文献:[田中マキ子:終末期の褥瘡・スキンケアのとらえ方 ・治療と基本的な予防策(総論)](https://www.nissoken.com/jyohoshi/el/zai/el2005_sample.pdf)

孤独やコミュニケーション不足

認知症患者は、地域の中だけでなく、家族の中にいても孤独を感じている人が多くいます。 ある調査では、認知症患者のうち約50%以上の人が孤独を感じているとの回答結果がありました。

したがって認知症患者の孤独に対する苦痛から患者を1人にしないためのコミュニケーションを重視した対応が求められます。

認知症の進行とともに、失語状態になり、コミュニケーション困難に陥ることが懸念されます。

重度の状態でも非言語的コミュニケーションは比較的保たれています。表情、態度、身振り手振り、スキンシップなど様々な方法でコミュニケーションを継続することが大切です。

認知症における意思表明プロセス

認知症患者の場合、進行に伴って患者本人が意思表示することが難しくなる場合もあります。

意思決定の基本は、

- 本人の意思を尊重する

- 本人の意思決定能力に配慮する

このような対応で行うことが重要です。

本人が意思表明出来なくなった場合、家族等が認知症患者にとって最善の治療方針を決めることになります。

ただ、血縁者だけが治療方針の決定をするのではなく、終末期に携わる人という広範囲で考えることが重要です。

こうした認知症患者における意思表面に関しては、厚生労働省が人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン 解説編を発表しています。

認知症の終末期介護

認知症の介護では、先が見えない介護の辛さというのが、家族など介護者は感じることがあります。

認知症患者の介護期間は、約6~7年と言われています。

平均寿命に比べて短い理由は、

- 認知症に気づくのが遅かった

- 入居型介護サービスを利用していた こうした理由があります。

介護サービスを利用することは、家族にとっても介護負担を減らすことが出来るというメリットがあったり、認知症患者本人にとっても、社会との繋がりが持てる場としてメリットがあります。

また、認知症の終末期では、家族だけでの介護は難しく、介護サービスを利用することをおすすめします。

在宅介護では、

- 医療従事者による訪問看護

- 入浴等の手助けが受けられる訪問介護、訪問入浴

などがあげられます。

また、入居型介護サービスを利用する場合は、認知症の終末期ケアに対応した施設へ入居することになります。

認知症対応が可能な施設はこちら認知症の末期症状・進行や寿命まとめ

- アルツハイマー型認知症の場合は前兆症状から数年かけて徐々に少々が進行していく

- 脳血管型認知症の場合は突然症状が出たり、悪化したりすることがある

- 認知症の末期では様々な苦痛に対する対応が必要になる

認知症の末期症状や進行、寿命について解説していきました。

高齢化社会が進む日本では、認知症は決して珍しい病気ではなくなっています。

認知症のタイプによっては、早期発見や早期治療が重要になるものが多くあります。 気になる症状がある場合には、早めに医療機関に相談することが重要です。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら