廃用症候群とは?症状や原因・予防法からリハビリを行う際のポイントまで全て解説!

更新日時 2024/01/12

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「廃用症候群を予防する方法について知りたい!

「廃用症候群の具体的な症状や治療法はどのようなものがあるの?」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

廃用症候群は、いわゆる寝たきりに近い状態を指し、高齢者が廃用症候群になってしまうと回復が非常に難しくなってしまいます。

早い段階から予防に励み、筋力を維持することで廃用症候群になるリスクを軽減できます。

こちらの記事では、廃用症候群の予防法や治療法、またリハビリのポイントなどを詳しく解説していきます!

- 過度に安静にしてしまうと生じてしまう症状

- 一度陥ってしまうと回復が困難

- 体の様々な部位で症状が出てくるので要注意

廃用症候群とは?

廃用症候群の特徴

廃用症候群とは、寝たきりに近い状態などで加齢や疾患などによる活動性の低下や過度の安静で生じる身体の障害です。

身体状況により安静が望ましいことはありますが、過度に安静にしてしまうと筋力が著しく低下してしまいます。

介護が必要な高齢者や、脳卒中などを発症して寝たきりになった人に多く起こる点が特徴です。

大きな手術を受けた後では、元気な大人や子どもでも廃用症候群になってしまうケースがあるので、必ずしも高齢者に限った話ではありません。

一度生じると回復が非常に困難

廃用症候群になってしまうと、回復するためには廃用症候群に陥っていた期間の数倍の期間が必要となります。

そのため、予防としては長期臥床を避けることを強く意識するべきでしょう。

また、やむを得ず長期臥床が必要になりそうな場合は、予防的にリハビリテーションを積極的行うことをおすすめします。

廃用症候群になると、筋力や身体機能が低下してしまう「サルコペニア」が進行しやすいため、栄養管理にも十分に注意を払う必要があります。

健康な筋肉と身体機能の維持には継続的な努力が求められますが、適切なケアをすることで廃用症候群の影響を最小限に抑え、より健康的な生活を送ることができるでしょう。

サルコペニアとの違いは?

サルコペニアとは、ギリシア語で筋肉の喪失を意味します。筋肉量は30歳頃がピークを迎えた後加齢とともに減少して、80歳代になると50%以上にサルコペニアが認められます。

サルコペニアは筋肉だけを対象としていますが、廃用症候群は筋肉の他にも「骨」「内臓」「神経」「精神機能」の全てに影響が出た状態を指します。

つまり、廃用症候群の対象は筋肉以外にも幅広い体の範囲にまで及ぶ点がサルコペニアとの違いです。

どちらも早い段階から予防などの対策を行い、発症するリスクを抑えることが重要です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

廃用症候群の原因は?

それでは、廃用症候群になってしまう原因について解説していきます。

原因を把握すれば、適切な予防法も見えてきます。

過度の安静状態

過度の安静状態が続くと、廃用症候群になるリスクを高めてしまいます。

病気やけがによる活動性の低下や、認知症や精神的な病気を患ってしまい、ベッドで寝て過ごす時間が長くなることが原因です。

具体的なケースだと、骨折部位をギプスで固定した状態など、体の一部を動かさない時間が続いてしまっていると危険と言えるでしょう。

また、自力で動けるにもかかわらず車椅子などを使用すると、楽な生活に慣れてしまい身体を動かす機会が減ってしまう恐れがあります。

寝たきりに伴う筋力の低下

筋力や臓器の機能が落ちている高齢者は、寝たきり状態になってしまい著しく筋力が低下してしまうケースが多いです。

栄養不足の状態だと筋肉や骨など組織の破壊が進みやすくなり、廃用症候群になりやすくなってしまうので要注意です。

特に、高齢者は身体能力の衰えから筋力低下の進みが早いです。

寝たきりの状態が1週間続くだけで、約10〜20%の筋力が失われてしまうと言われているので、日頃から筋肉量の維持に努めることが大切と言えるでしょう。

健康な筋肉と機能を保つことは、高齢者の生活の質を向上させるために欠かせないものなのです。

高齢者を取り巻く環境

周囲の環境も、廃用症候群の原因になり得ます。

例えば、介護不足という業界の現状や、階段を上り下りしなければ外出できない住環境など、高齢者を取り巻く諸事情によって廃用症候群が進行するケースもあります。

また、逆に過度な介護が運動の機会を奪って筋力の低下に繋がり、廃用症候群の原因となってしまうケースもあるので適切な介護を心がけましょう。

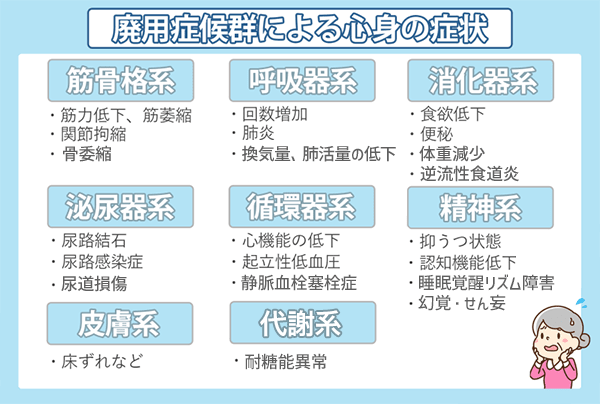

廃用症候群の様々な症状

ここからは、具体的な廃用症候群の症状について見ていきましょう。

心身機能の低下や全身の諸症状が見られるので、早めに気付くことが重要です。

運動器の病態・疾患

| 病態・疾患 | 症状 |

|---|---|

| 関節拘縮 | 関節の動きが悪くなる |

| 筋力低下 | 筋肉の働きが弱まる |

| 骨萎縮(骨粗鬆症) | 骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる |

| 腰痛 | 腰が痛くなる |

以上のように、筋力・関節・骨に問題が出てきてしまうことが分かります。

運動を支えるための機能が低下してしまうと、より動かなくなってしまう悪循環に陥るので要注意です。

循環器の病態・疾患

| 病態・疾患 | 症状 |

|---|---|

| 心機能低下 | 心拍出量が低下する |

| 起立性低血圧 | 急に立ち上がるとふらつく |

| 静脈血栓症・塞栓症 | 大きな静脈内に血栓(血の塊)ができる |

循環器の疾患も恐ろしい症状が多いです。

特に、肺塞栓症は下肢にできた血栓が剥がれて心臓に流れ込み、肺動脈に詰まってしまう病態で、生死にも関わる非常に怖い病態です。通称「エコノミークラス症候群」と呼ばれます

呼吸器の病態・疾患

| 病態・疾患 | 症状 |

|---|---|

| 換気障害 | 空気を肺に出し入れしにくくなる |

| 誤嚥性肺炎 | 咳反射の低下で食物や唾液を誤嚥して起こる肺の炎症、命に関わる病気 |

特に、誤嚥性肺炎は繰り返しやすく食事摂取が困難になるなど廃用症候群の進行を来します。

消化器の病態・疾患

| 病態・疾患 | 症状 |

|---|---|

| 逆流性食道炎 | 胃から内容物が食道に逆流し、炎症がおきる |

逆流性食道炎は食道を痛めてしまう病気で、胃酸が逆流することで発症します。

患ってしまうと通常の食事を摂ることも難しくなり、栄養不足に陥ってしまう悪循環となるので要注意です。

泌尿器の病態・疾患

| 病態・疾患 | 症状 |

|---|---|

| 排尿障害 | 膀胱の働きや前立腺肥大が原因で頻尿による生活支障をみることが多い、尿路感染症の原因となりうる |

| 尿路感染症 | 背部の痛みや高熱を伴い敗血症に至ることもある |

| 尿路結石 | 排尿障害や留置カテーテルによる感染で結石ができやすい |

精神・神経の疾患

| 病名 | 症状 |

|---|---|

| 抑うつ | 気分が落ち込んで何もする気になれない状態 |

| せん妄 | 軽度の意識混濁のうえに目には見えないものが見えたり、混乱した言葉づかいや行動を行うこと |

| 睡眠障害 | 不眠症や過眠症をはじめとする睡眠時に異常をきたす病気 |

| 認知症 | 脳の機能の異常により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態 |

| 見当識障害 | 今いる場所や時間がわからなくなる |

認知症や抑うつなど、様々な精神的な疾患を患ってしまうことがあるので注意しましょう。

一度患ってしまうと回復するのは難しくなってしまうので、できるだけ予防に励む必要があります。

皮膚の疾患

| 病名 | 症状 |

|---|---|

| 褥瘡(じょくそう) | いわゆる床ずれのこと。圧迫によって皮膚に十分な血液が流れなくなることで損傷ができた状態で痛みをともないます |

褥瘡は自分で体位変換をできないことが最大の要因です。

できるだけ寝たきりの時間を減らすことで、防ぐことができます。

代謝に関する疾患

| 病名 | 症状 |

|---|---|

| 耐糖能異常 | 空腹時の血糖値が異常に近づいた状態。放置すると糖尿病になる |

高齢になると糖尿病になりやすくなるので、耐糖能異常に関しては特に注意が必要です。

食生活を見直すことで代謝に関する疾患は防げるので、日頃から食事には気を使いましょう。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

廃用症候群の検査・診断方法は?

廃用症候群の検査をする上では、活動できなくなった経緯が重要な判断材料となります。

できるだけ遡って詳しく情報提供することで、正確な診断を得られます。

廃用性筋萎縮は発見されやすい

廃用症候群には決まった検査が無いので、診断が少し難しいのが現実です。

しかし、廃用性筋萎縮が見つかりやすいので、日常生活に支障が出ている場合は廃用性筋萎縮を疑いましょう。

廃用性筋萎縮が起こったり、動かせていた関節の可動域が狭くなった際に関節萎縮が見つかるケースもあるので、少しでも違和感がある場合は要注意です。

なお、廃用症候群は医師だけでなく看護師や家族が発見する場合もあるので、気になることがあれば相談することをおすすめします。

合併症によって様々な症状が出る

廃用症候群は合併症を起こしやすいので、診断しにくい点が厄介です。

例えば、認知症の発症に伴い活動量が低下してしまい、より一層認知症が悪化してしまうケースがあります。

このような悪循環が起こると、認知症が先で廃用症候群になったのか、逆に廃用症候群が先で認知機能が衰えたのか判断できないのです。

認知機能が落ちたり活動性が落ちる原因には、頭蓋内疾患の他に、肝臓の病気、甲状腺などのホルモンの病気など、治療可能な病気もあります。

考えられる原因を洗い出した後は、画像検査や血液検査などで調べてしっかりと原因を分析し、医師から正確な診断を受けましょう。

廃用症候群の予防法・治療法は?

廃用症候群を予防するための方法や、有効な治療法はどのようなものがあるのでしょうか?

対策について把握しておくことで、もし罹患しても冷静に対応できるようになります。

運動の機会をつくる

運動することで筋力と認知機能を維持することができるので、運動の機会を作ることは極めて重要です。

コミュニティに参加したり家族でウォーキングをするなどして、積極的に体を動かすことを心掛けましょう。

付きっきりで介護をすると本人の活動量が減ってしまうので、できるだけ自分のことは自分でやれるようにアプローチすることも重要です。

自分でできることは自分でする

前述したように、付きっきりで介護すると症状を進行させてしまいます。

着替えや排泄など、基本的な身の回りの簡単な動作は自分でできるようにサポートしてあげましょう。

このように、自力でできることが多ければ認知機能の衰えを緩やかにすることができます。

家事や息抜きの活動もおすすめ

簡単な家事などをやってもらうことも、予防の観点から見ると非常に重要です。

また、趣味などのグループ活動や地域のコミュニティに積極的に参加することも効果的です。

自分の意思で積極的に動く機会が増えることで気持ちも前向きになり、老後の生活を実りあるものにできるでしょう。

少しでも身体を動かす習慣を

少しでも身体を動かす習慣を身に着けるために、散歩やラジオ体操などに毎日取り組むこともおすすめです。 また、安静にしているときでも「体位変換」「ベッドに寝たまま足首や足の指を動かす」といった、軽く身体を動かすことも有効です。

筋肉を使うことで衰えを防ぐことができるので、気がついたときに身体を動かす習慣を身に着けましょう。

薬物治療をする

廃用症候群の症状次第では、薬物治療が有効な場合もあります。

関節痛や精神障害など、発症する病気は様々ですが、医師の判断に基づいてそれぞれの症状に合わせた投薬治療を行いましょう。

以上で紹介した症状が見られる場合は、市販薬で対応するのではなく医療機関に薬を処方してもらう必要があります。

健康寿命を伸ばすためにも、早めに医師の診察を受けて適切な処置を行うことが大切です。

リハビリに取り組む

筋肉を維持するためには、やはりリハビリが非常に有効です。

ただし、無理にリハビリを行うのは危険を伴うので、医師に相談しながら可能な範囲で行いましょう。

病院の中には廃用症候群になった場合のリハビリを専門で行っているところもあるので、専門医の指導を受けながら取り組むことをおすすめします。

また、リハビリは地味で面白みが無いので、本人の精神的活力や意欲が無くなりがちです。

そのため、周りがしっかりとサポートして、本人が前向きに取り組めるようにすることが重要です。

栄養バランスのとれた食事をとる

廃用症候群の人には低栄養状態のケースがよくあるので、食生活の見直しも重要です。

低栄養状態になると筋肉量が減少してしまい、身体の機能が一気に低下してしまいます。

具体的には、筋肉作りの源となるたんぱく質を積極的に摂取するなど、栄養バランスの整った食事を心掛けると良いでしょう。

また、体を動かすために必要なエネルギーをしっかり補給し、積極的に身体を動かすことが非常に効果的な予防となります。

食欲がない場合は健康状態を加味しながら、食欲不振の原因となる嚥下不良や消化器機能などの発見に努めましょう。

原因が判明したら、口腔ケアをしっかりと行いつつ、その人に合う食事を提供することが重要です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

廃用症候群のリハビリのポイント3選

続いて、もし廃用症候群になってしまった際のリハビリ方法について解説していきます。

前向きな気持ちになるようなサポートをする

リハビリは、当事者である患者本人が前向きな気持ちで取り組まないと効果が期待できません。

そのため、「自分自身で動けるようになりたい」という目標を持たせ、周囲もサポートすることが大切です。

ゴールが見えないとモチベーションも上がらないので、「なぜリハビリをするのか」「リハビリすることでどのようなメリットがあるのか」を明確に伝えましょう。

本人のやる気を引き出し、自発的にリハビリに取り組んでもらえるように差し向けることも重要です。

ゴールや目的が無いまま無理にリハビリをさせようしても、本人に拒否されてしまうことも考えられます。

このようなときは、無理強いをせずに一旦医師や看護師、理学療法士、作業療法士などの専門家に相談しましょう。

家族以外の専門家から本人に働きかけてもらうことで本人の考えも変わる可能性があるので、家族がリハビリを無理強いするのはやめましょう。

リハビリしやすい環境を整える

身体のコンディションが悪い状態でリハビリを行うのは、体力が低下している高齢者にとってかなりの苦痛となります。

そのため、リハビリしやすい環境を整えてあげることも重要です。

睡眠時間や栄養がしっかりと摂取できているかなど、リハビリ効果を高められる体調かどうかを事前に確認してください。

また、体調が優れない時は、無理にリハビリはせずにお休みするのもおすすめです。

体調によっては薬物治療が必要になるケースもあるので、本人の様子を観察しながら必要に応じて医師の診察を受けましょう。

道具にも注意しよう

日頃使っている日常品などの道具にも意識を傾けてみてください。

例えば、普段使っているベッドのマットレスの硬さなどにも気を配ってみましょう。

床ずれや褥瘡を予防するために寝具を選ぶ際は体圧分散、ずれ防止、通気性、安定性などのポイントがあります。柔らかいマットレスを利用しているケースがよく見られますが、マットレスが柔らかすぎるのは問題です。

身体が動かしにくくなる弊害も指摘されているので、「とにかく柔らかいもの」を選ぶのではなく、自分に合った硬さのものを選ぶと良いでしょう。

予防や改善のために介護施設への入居もおすすめ

定期的な運動やバランスの取れた食事が大切と思っていても、毎日気をつけるのは難しいですよね。

そういった方は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅へのご入居も検討すると良いでしょう。

こうした介護施設では栄養バランスや食べやすさに配慮された食事が提供されるだけでなく、レクや体操など身体や頭を動かす健康に配慮されたアクティビティもあります。

脳と身体を動かすことで良い刺激になるので、認知症や廃用症候群の予防にもつながります。

また施設内でスタッフや他の入居者と交流することができるので、充実した毎日を過ごすことができるでしょう。

学研ココファンの提供する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)でも、管理栄養士監修の美味しいお食事の提供や、近隣の保育園や小学校との交流など、充実したサービスを受けることができます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に住むメリットとは?魅力や問題点まで大調査!

ケアスタッフも毎日常駐しているなど介護体制もバッチリなので、ぜひお近くのココファンの介護施設をチェックしてみてください。

近くの有料老人ホーム・サ高住を探す!廃用性症候群まとめ

- 不安に思うことがあれば、かかりつけ医などに相談しよう

- 寝たきりの状態をできるだけ短くすることが重要

- 運動の機会を設けて予防することが重要

廃用症候群になると、回復が難しく一気に要介護状態となってしまう恐れがあります。

家族が協力してサポートすることで、効果的な予防が可能となります。

運動習慣を身に着けたり食生活を見直すことで健康寿命を延ばせるので、医師の意見を聞きながら豊かな老後生活を送れるようにしましょう。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら