孤独死の対策方法は?原因や独居老人の現状おすすめのサービスまで全て解説

更新日時 2023/07/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

日本では高齢化により独居老人が増えたことで、自宅でひとり亡くなっていく孤独死が増えています。

なかには亡くなった後も数日間放置される孤立死も多く発生しており、社会問題となっています。

この記事では独居の高齢者が孤独死に至ってしまう現状やその原因についてご説明します。

また、孤独死を防ぐにはどうすればよいのかについて予防法をご説明します。

- 核家族化などにより一人暮らし高齢者が増えている

- 地域での人間関係が稀有になり特に男性は孤立しがち

- 孤独死を防ぐには市の事業や民間サービスだけでなく自ら予防に取り組むことが必要

独居老人の増加に伴い孤独死が社会問題に

一人暮らしの高齢者の割合は?

既に周知の事実ではありますが、日本では高齢化が進み高齢者人口が増加し続けています。

2019年の内閣府の発表によれば、現在日本の高齢者数は3,558万人で、高齢化率は28.1%となっています。実に4人に1人以上が高齢者という状況です。

こうした高齢化に伴い、一人暮らしをされている高齢者の方々も増えています。

具体的には、高齢者がいる世帯のうち独居(一人暮らし)は627万人で高齢者世帯の26.4%を占めており、高齢者の約3人に1人が独居となっています。

さらに、未婚者の増加による少子化の進行や離婚や死別による独居、新型コロナウイルス感染症等の影響により、独居老人はこれからも増え続けていくことが予想されています。

実際、国の推計では2035年には独居の高齢者は今の1.3倍程度の842万人になると予想されています。

このような状況を受けて、高齢者の一人暮らしに関するサポートや地域の支援体制の充実がますます求められています。

増加し続ける孤独死・孤立死の人数

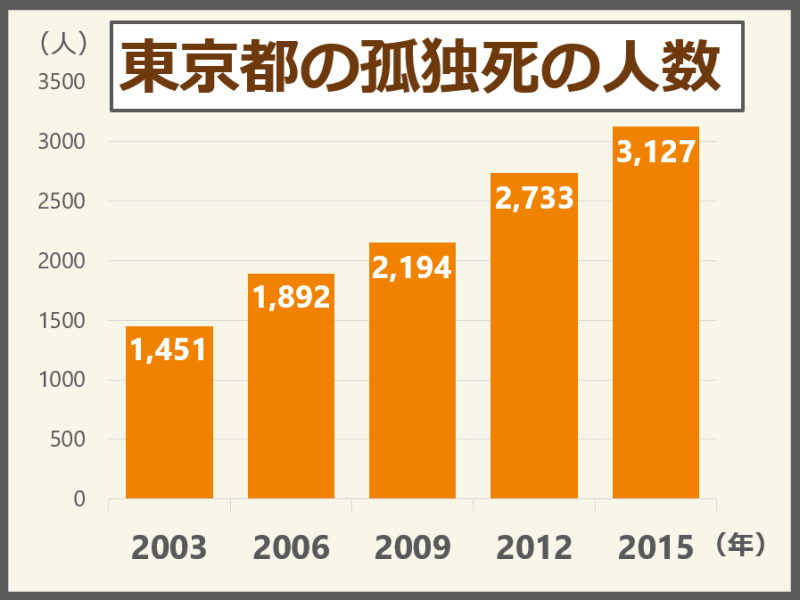

出典:東京都監察医務院 令和元年

上記のグラフは、東京都監察院医務院による「東京都23区における一人暮らしの者の死亡者数の推移」となっています。

上記のグラフからもわかる通り、東京都23区だけでも2015年の1年間で3,000人を超す独居老人が自宅で亡くなっています。

また、自宅で亡くなる独居老人は2003年から増え続けて2015年までの12年間で2倍を超えています。

このように孤独死は決して他人ごとではなく、独居老人の世帯では誰にでも起こりうる危険と隣り合わせの状況なのです。

さらに近年では、新型コロナウイルス感染症が原因で、家族との交流や地域でのつながりの場がなくなってきているため、孤独感を感じ自殺してしまう人も増えています。

実際、日本老年医学会の発表によると自殺者のうち65歳以上の老人は2,958万人で全体の23.1%となっており一番高い割合になっています。

孤独死と孤立死の違い

孤独死も孤立死も、明確な位置づけや意味の違いはありませんが、行政機関で使われている資料などは次のように使い分けされています。

まず、孤独死とは家族との交流や地域での繋がりがあっても老衰や突然の病気などにより、自宅で誰にも気づかれずに亡くなってしまう場合をいいいます

これに対し、孤立死とは、親族とも疎遠で地域での繋がりもなく、社会から日常的に孤立している老人が自宅で亡くなり、そのまま誰にも気づかれない場合をいいます。

孤独死も孤立死も痛ましい最期ですが、どちらも深刻な社会問題となっています。

最近では、市区町村が独居世帯に対して、孤独死予防のための取り組みを行っていますが、高齢者自身も家族や社会から孤立しないような生活を心がける必要があります。

また、地域住民や関係者は、高齢者の健康状態や生活環境に関する異変や危険を見逃さず、早期に対応できる仕組みを構築することも重要です。

孤独死・孤立死はより身近になっている

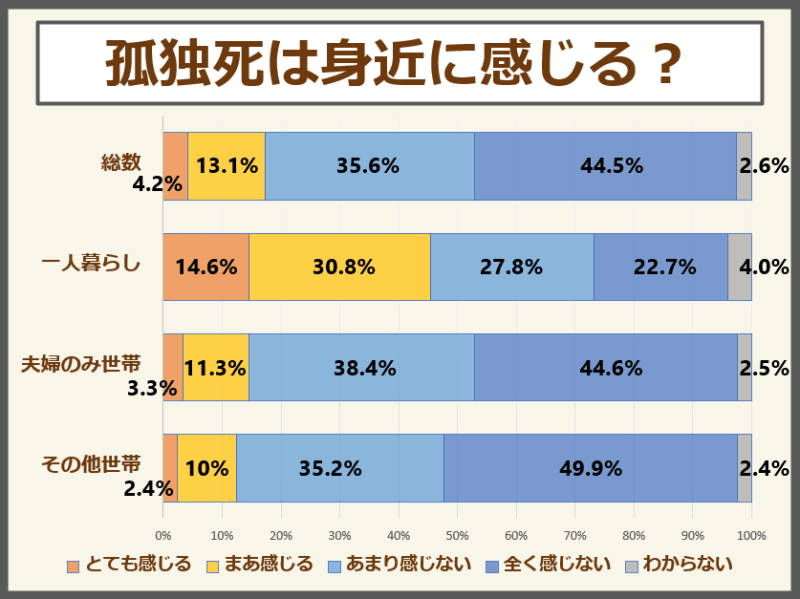

出典:内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」

孤独死・孤立死が増えるなか、高齢者はどのように感じているのでしょう。

「孤独死・孤立死の不安がない!」という人生は幸せなことですが、残念ながら人は年齢を重ねることで、健康面での衰えや死別することが確実に起こります。

しかし上記の表を見ると、60歳以上の一人暮らしの人の約半数が孤独死を身近に感じていることが分かります。(「とても感じる」が14.6%、「まあ感じる」が30.8%)。

こうした不安を解消するためには、高齢者自身が主体的に予防に取り組むことが必要です。

孤独死はどうやって対策すべき?

前章では、孤独死・孤立死の現状や原因をご説明しましたが、この章では孤独死・孤立死を防ぐにはどうすればよいのかについて対策をご紹介します。

孤独死を防ぐには自主的な地域参画が重要

孤独死を防ぐには、趣味やボランティア活動など自ら地域の活動に参画することで、地域での繋がりが築くことが重要です。

内閣府の資料によると、何かしらの高齢者グループ活動に参加したことがある人は61%となっています。

残りの4割の人は、高齢者グループ活動に参加しておらず家族以外の人と接する機会がないという現状になっています。

高齢者グループ活動は、生きがいづくりだけでなく定期的に人と接する機会や交友関係も築けるので、孤独死対策としては非常に効果的です。

高齢者の孤独死を防ぐために、地域社会全体でも高齢者グループ活動の普及と支援を促進する必要があります。

また、地域の施設や団体が主催する交流イベントや地域への積極的な参加も、高齢者が社会とのつながりを持つ上で重要な要素となります。

活動の参加による効果

上記の表の通り、半数近くの人が 「新しい友人を得ることができた」や「生活に充実感が出てきた」 と回答があり、高齢者グループ活動に参加することの効果がでています。

友人ができることや充実感を得ることで、孤独死の対策や孤独感を原因とした自殺対策に繋がるのです。

孤独死が増加する原因は?

ここでは孤独死が増加してしまう原因を確認していきます。

高齢者の会話頻度

出典:内閣府

内閣府のデータによれば、高齢者の日常の会話の頻度は電話や電子メール(Eメール)なども含め 「2日、3日に1回」が最も多く、次いで1週間に1回未満となっています。

このことから1日中誰とも会話をしない日が、1年のうち半分以上あるという人が多いことがわかります。

このような誰ともコミュニケーションをとっていない孤立状態が孤独死に繋がっているのです。

高齢者の他人との接点

近年では、個人情報の意識が強くなったことや、マンションの増加などもあり、近所づきあいが減ってきています。

近所付き合いの減少が顕著に表れているのが、自治会の加入率の低下です。

どこの地域でも自治会の加入率が下がっており、例えば東京都町田市では、2005年に60%だったのが、2021年には49%まで減少しています。

このように地域での繋がりがなく近所付き合いが少なることで、話し相手がいない!というだけでなく、困ったときに頼れる人がいないということにもなります。

体調を崩したり、ケガをした時など困ったときに頼れる人がいない!という状態は、孤立状態に繋がります。

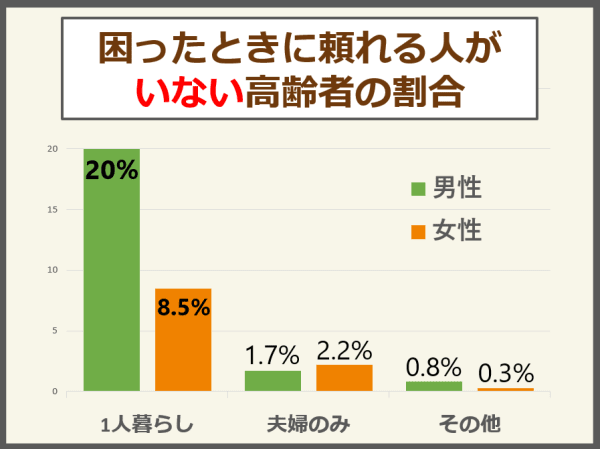

出典:高齢者の経済生活に関する意識調査

上記の表の通り、独居高齢者のうち男性は5人に1人が「困ったときに頼れる人がいない」となっており、女性の8.5% を大きく上回っています

このことから特に男性は、隣人や地域の人たちと関わる機会を自ら積極的に増やしていくことが求められています。

男性の方が孤独死・孤立死が多い理由

なぜ男性の方が孤立してしまい、孤独死・孤立死に繋がってしまうのでしょうか。

その原因としては、地域の活動に参画しないことなど地域での繋がりが稀有になっていることが挙げられます。

また、核家族化が進み夫婦だけの暮らしが多くなったことで、次のようなリスクが生じることがあります。

- 妻との死別や離婚によって独居となることがある。

- 昨今の高齢者は、団塊の世代と呼ばれ仕事中心の生活を送ってきた人が多く、食事や掃除などの家事が苦手という人が多い。

- このため、食生活の悪化から栄養面に支障をきたしたり、住まいの衛生面に問題が生じる。

- 女性に比べて男性は、おしゃべりなどの会話や付き合いが苦手という人が多い。

これらのことから、男性の独居は女性に比べて孤立しやすく孤独死・孤立死に繋がりやすいのです。

経済力不足も孤独死の原因

孤独死の原因は先ほど挙げた生活スタイルのほかにも、経済力不足が挙げられます。例えば以下のような流れです。

- 結婚をしないで両親と同居する世帯が増えています。

- やがて両親が高齢となり、日常的に介護が必要となります。

- このため、子供は介護のために離職し経済力が落ちてしまいます。

- この解決策として、生活保護を受給する方法もありますが、生活保護は生活する上で必要な費用しか支給されません。

- このため、余裕のある生活は送れないので、趣味などを活かした地域との関わりなどが持ちづらい状況になります。

以上のように、経済力がないことで社会から孤立し、施設にも入れず、孤独死に至ってしまうことがあるのです。

しかし、経済力があれば趣味などを通じて地域の人たちの関わりを持てたり、施設にも入ることができるのです。

したがって、老後に向けて資金を計画的に貯蓄しておくことは大切であると言えるでしょう。

孤独死を予防するための様々な取り組み

近年では、孤独死を防ぐために市区町村による取り組みや、民間による各種サービスが行われています。

市区町村での見守りの取り組みについて

近所付き合いが減少している対策として、市区町村は独自の条例や規則を作り、近所同士での見守りやお互いに助け合うための事業を行っています。

見守りの事業内容は、各市区町村で違いはありますが、おおむね近所の不穏な状況を市区町村に相談できるものとなっています。

東京都立川市の事例は次の通りです。

- 郵便受けに新聞や郵便物が溜まっている

- 雨戸やカーテンが数日間閉まったまま、もしくは開いたまま

- 同じ洗濯物が数日間干したまま

- 部屋の明かりが点灯したまま

- 最近見かけない

このような状況であれば、市のホットラインに相談するというものです。

このほかにも、「会話がかみ合わない」や「季節にそぐわない服を着ている」など認知症が疑われる言動についても、相談できる市区町村もあります。

なかには職員が定期的に見守りを行っているところもあります。

相談先は、市区町村や地域包括支援センターなどに設けられていて、相談は福祉の専門員が配置されていますので、何か気になることがある場合は気軽に相談してみましょう。

その他の見守りサービスの例

上記で市区町村の取り組みをご紹介しましたが、民間企業もいろいろな見守りサービスの事業を行っています。

- 郵便局員や宅急便の配達員による、安否確認サービス

- 水道メーターや電気の電位量をモニターし、使用状況や使用量になどに異変があれば直ちに連絡するサービス

- 生活に関することなどを相談できる、電話相談サービス

- 常備薬の定期補充のための訪問の際に、安否確認を行うサービス

- 施錠センサーによる見守り確認や、非常ボタンを設置し、万が一の際に自宅に駆け付けてもらうサービス

上記のようなサービスは、顧客限定のサービスや有料サービスとなりますが、このようなサービスを利用するのも孤独死を避ける有効な手段です。

しかし、これらの事業やサービスは、万が一の際に孤独死を防ぐための手段であっても、高齢者が抱きやすい日常の「孤独」を埋めることは残念ながらできません。

ITで孤独死対策も

イギリスでは「IT」を利用した孤独死対策を行っています。

- 室内に設置したセンサーで転倒・転落などを検知し家族や介護者に通知するシステム

- スマホの位置情報を共有することで、外出先での緊急時に家族や保護者が、敏速に対応できるシステム

日本の民間企業でも、上記のようなITを使った見守りサービスが始まっており、利用者が増えてきています。

日本におけるITを使った見守りサービスをご紹介します。

- 人感、温度、湿度などの多機能センサーを使って高齢者を24時間365日見守れるシステム

- ベッドのセンサーやトイレのセンサーで日常生活の異変を感知するシステム

老人ホームの利用も孤独死対策におすすめ

「孤独になるのが不安」という人に特におすすめなのが、老人ホーム等の介護施設に入居することです。

老人ホームなら、毎日、多くの人たちと関わることができるだけでなく、介護士による介護や、看護師による医療ケアも受けることができます。

施設で同世代の人たちと生活することで、会話や生活のハリがでて、さらに万が一の際にも敏速に対応してもらえます。

最近の老人ホームは、施設内のレクリエーションやお花見、買い物ツアーなどの外出プランを行っている施設もあります。(*ただし新型コロナウイルス感染症の影響により中止している場合があります)

さらに施設内に集会室やカラオケ機材、トレーニングマシンなどを常備して、施設内でも十分なアクティビティーができる施設もあります。

おすすめはサービス付き高齢者向け住宅

老人ホームは「特別養護老人ホーム」や「有料老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」などの種類に分かれています。

このうち特別養護老人ホームは、費用が安い公的施設(自治体が運営する施設)ということもあり入居要件があったり、入居待ちが何人もいる場合が多く、とても狭き門となっています。

そこでお勧めしたいのが、「サービス付き高齢者向け住宅」です。

サービス付き高齢者向け住宅は、以下のような特徴を持つ住宅型の介護施設であり、自立されている方から介護度の高い方まで幅広い方が入居できる住宅となっています。

- 各居室に、安否確認のための機器が設置されているので、万が一の際にも敏速に対応してもらえる。

- 施設のスタッフによる定期的な安否確認があるので、孤独死の不安を解消できる。

- 入居後は身体の状況に合わせて介護のサービスを選択できるので、これまでの生活スタイルを続けられる。

介護サービスを受ける際には、施設内の介護サービスだけでなく外部の介護サービスなどいろいろなサービスを組み合わせて受けることができます。

サービス付き高齢者向け住宅にご興味のある方は、ぜひお近くのココファンのサービス付き高齢者向け住宅をご覧になってみてください。

近くのサービス付き高齢者向け住宅を探す!孤独死の実態と対策まとめ

- 高齢化に伴い孤独死・孤立死が増えており、社会問題となっている

- 自ら積極的に地域の活動に参画して、交友関係を築き定期的に会話を交わすことで予防できる

- 市区町村が行っている支援事業や、民間サービスなど孤独死を減らす試みは各所でなされている

- 老人ホーム・介護施設への入居もおすすめ

高齢者の増加に伴い、ひとり暮らしの高齢者も増えています。

一人暮らしの高齢者が増えていることに併せて、孤独死・孤立死も増えています。

孤独死の原因は、核家族が増えたことで、離婚や死別により一人暮らしとなってしまうためです。

さらに、地域の活動に参画せずに地域との関わりを持たないため孤独死となるケースも少なくありません。

孤独死を防ぐためには、公的な支援や民間サービスを利用するだけでなく、自ら積極的に地域の活動に参画することが必要です。

また、サービス付き高齢者向け住宅などの介護施設へ入居することでも、孤独死を予防することができるので、ぜひ検討してみてくださいね。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら