中心静脈栄養(IVH)とは|特徴や種類・自宅で行う際の注意点まで徹底解説

更新日時 2022/01/10

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「中心静脈栄養(TPN)とは、どのような治療方法なの?」

「中心静脈栄養(TPN)は、どのような場面で行われるの?」

このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

中心静脈栄養(TPN)とは高カロリー輸液の点滴のことを指しており、口での食事が難しい方の栄養補給で用いられることがあります。

メリットがある一方で、デメリットや懸念されるトラブルもあるので、様々なリスクについて知っておくことも重要です。

こちらの記事で、中心静脈栄養(TPN)の特徴や注意点などを詳しく解説したので、参考にしてください

- 中心静脈栄養(TPN)とは高カロリー輸液を行う点滴方法のこと

- 口から食事をとることが難しい方のために用いられる

- 1日最大2500kcal程度の栄養を投与できるので、多くのエネルギーを投与できる

- 高トリグリセリド血症や血栓症など、注意点もある

中心静脈栄養(TPN)とは高カロリー輸液の点滴

中心静脈栄養とは、心臓近くにある太い静脈に水分・電解質・栄養を補給する高カロリー輸液の点滴です。

中心静脈栄養はTPNの他、IVHという表記がされることもありますが、国際的にはTPNで表すのが主流です。

病気によって口からの栄養摂取が難しい方や、消化管機能の低下が原因で長期間の点滴が適切と判断された方に対して行われます。

自宅で行う際には医療的な管理が必要となりますが、点滴時間を調整することで生活の幅を広げることが可能です。

どのような時に利用するの?

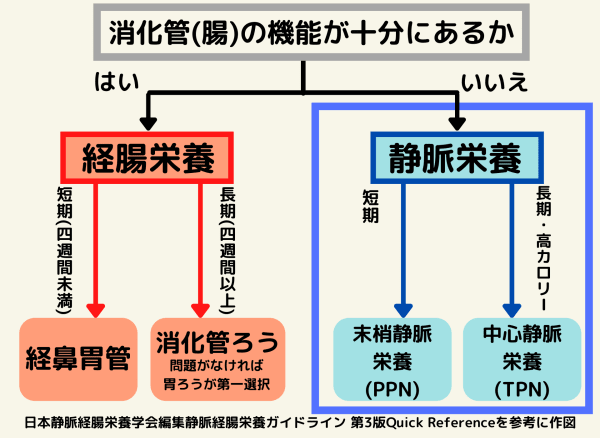

中心静脈栄養は、基本的に上記の図のような治療方針で進められます。

静脈栄養には、腕などの末梢静脈から投与する「末梢静脈栄養(PPN)」と、心臓に近い太い血管である中心静脈から投与する「中心静脈栄養(TPN)」があります。

目安として、食事ができない期間が1週間~10日程度であればPPNが行われ、それ以上の長期間に渡る場合はTPNが選択されるのが一般的です。

末梢静脈栄養とは

末梢静脈栄養とは、腕や足などの末梢静脈から可能な限り多くの栄養素を補給する点滴方法です。

糖質・アミノ酸・脂肪などを投与することでタンパクの消耗を抑制でき、中心静脈栄養よりも手技や管理が簡単である点が特徴です。

末梢静脈栄養のメリットは?

末梢静脈栄養は、患者の消化管が機能していない状態でも体内に栄養を送ることができます。

また、カテーテルを挿入する際に特別な手技が不要なので、中心静脈栄養よりも実施や管理が容易です。

タンパクの消耗を抑制し、留置に伴う合併症リスクも低い点がメリットと言えるでしょう。

末梢静脈栄養のデメリットは?

末梢静脈栄養の場合、1500~2000mlで一日に投与できるカロリーの上限が1000kcal程度となっています。

つまり、一般的な成人が必要としている十分なエネルギー量を摂取することはできません。

また、カテーテルの針や栄養輸液の浸透圧などが原因で静脈に炎症を起こしてしまうこともあるため、血管痛が出てしまう恐れがあります。

中心静脈栄養のメリット・デメリットとは?

それでは、中心静脈栄養のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

中心静脈栄養のメリット

上大静脈は心臓に近く、非常に太い血管なので血液量が多く血流も速いです。つまり、上大静脈であれば糖濃度の高い輸液も投与できるのです。

従って、中心静脈栄養では、1日1000~2500kcal程度までの栄養を投与できるので末梢静脈栄養より多くのエネルギーを摂取できます。

また、消化管を利用せずに水分・栄養などを補給でき、末梢静脈栄養に比べて長期間に渡る利用も可能です。

何度も針を刺す必要がなく、外出や入浴にあたって制限が無いケースもあるため、患者への負担を軽減できる可能性があります。

中心静脈栄養のデメリット

一方で、デメリットとしてはカテーテルの挿入部から細菌が侵入して感染を起こす恐れがある点や消化管機能が低下する恐れがある点が挙げられます。

また、在宅で実施する場合は自宅で医療的管理を行う必要があるので、介護者に負担を強いてしまうでしょう。

また、後述する合併症に関しても注意を払う必要があります。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

中心静脈栄養で懸念されるトラブル

それでは、中心静脈栄養において起こりうるトラブルや問題について解説していきます。

リスクについてもしっかりと把握しておくことが重要です。

感染症

中心静脈栄養を使用している際に、最も起こりやすいトラブルは感染症です。

チューブ挿入部の皮膚からの汚染や輸液セットからの汚染など、様々な原因から感染症を起こしてしまうことがあります。

このように、カテーテルを長期間に渡って挿入することによるカテーテル感染の可能性がある点には注意が必要でしょう。

敗血症に至ることも

血管や血液への感染によって、敗血性ショックを起こしてしまう可能性もあるので要注意です。

そのため、挿入部の発赤・腫脹・熱感・発熱の有無などに関しては入念に観察しましょう。

臓器に大きなダメージが与えられると生死に関わるので、重要な観察項目と言えます。

合併症

中心静脈栄養では、下記のような合併症を伴うことがあるので、こちらも併せて注意しましょう。

血栓症

血管に刺したカテーテルが刺激となり、血栓ができやすくなります。

血栓ができて血管が詰まってしまうことを血栓症と呼びますが、血栓が肺や脳内の血管まで飛んで詰まってしまうと命に関わることもあるので要注意です。

具体的な症状として以下のようなものが挙げられます。

- 発熱

- 腫れ

- 痛み

- 皮膚が青くなる

- むくみ

- 点滴の落ちが悪くなる

高トリグリセリド血症

中心静脈栄養では、カロリー摂取や栄養バランスの観点から定期的に脂肪乳剤を投与することになります。

この影響で高脂血症になってしまうことを高トリグリセリド血症と言いますが、放置すると動脈硬化などに繋がってしまいます。

定期的に医師の診察を受け、発症しないように注視したりコントロールしていくことが非常に重要と言えるでしょう。

ビタミン欠乏症、微量元素欠乏

ビタミンやミネラルは体内に溜め込むことができない性質を持つため、中心静脈栄養では不足しがちです。

また、亜鉛や銅などの必須微量元素が欠乏した状態を微量元素欠乏症と呼びますが、栄養補給を点滴に頼っているケースで発症しやすくなります。

これらを補うために、ビタミンや微量元素もしっかりと投与することが重要です。

高血糖

通常の食事で栄養を摂取する場合と比べて、中心静脈栄養では血糖値の変動が起きやすいです。

嘔吐・意識障害・尿量の変化・喉の渇きなどが見られた場合は要注意です。

上記のような状態である場合は、速やかに医師や看護師に連絡して指示を受けましょう。

カテーテルの自己抜去

誤ってカテーテルを抜いてしまうと出血や感染の原因になりますので、自己抜去しないように注意しましょう。

カテーテルをテープで固定したり、安全ピンで輸液ルートを洋服に留めておくなどして予防することが大切です。

万が一抜けてしまった場合は点滴を中止し、医師や看護師に連絡して指示に従いましょう。

認知症患者の場合は頻発

カテーテルの自己抜去に関しては、特に認知症患者の方は要注意です。

認知症患者は治療している意味合いを理解できず、本人が引き抜いてしまう可能性が高いのでしっかりと見守ってあげましょう。

物理的な閉塞

カテーテルや点滴ルートが捻れてしまうと、点滴がうまく落ちなくなることがあります。

このような物理的な閉塞はカテーテルなどを整えることで予防・解消できます。

中心静脈カテーテルの種類と注入方法

中心静脈カテーテルには、いくつかの種類と注入方法があります。

それぞれの特徴や方法について知っておきましょう。

中心静脈カテーテルの種類

体外式カテーテル

最も一般的な方法です。鎖骨や首、太ももの付け根の静脈からカテーテルを入れて先端を心臓近くの大静脈に留置します。点滴との接続部は体外にあり、点滴を外すときはカテーテルのみ残します。

CVポート

CVポートは中心静脈カテーテルの一種で、正式には「皮下埋め込み型ポート」と呼ばれているものです。

皮膚の下にCVポートを埋め込んで薬剤を投与する方法ですが、CVポートは100円硬貨程度の大きさの本体と薬剤を注入するカテーテルで構成されており、通常は胸に埋入されます。 皮膚を通してCVポートに針を刺すことによって点滴ができますが、針を抜けば、ポートの位置は大きく目立つこともなく、外出や入浴の制限はありません。

なお、下記に該当する方はCVポートの方法が取られることが多いです。

- 在宅医療で点滴による栄養管理を行う方

- 継続的な化学療法を必要とする方

PICC

PICCとは、多くのケースで上腕から挿入する中心静脈カテーテルを指します。

腕からカテーテルを挿入するため、他の方法よりも比較的簡単で、挿入後の感染リスクなども低い点が特徴です。

なお、下記に該当する方はPICCの方法が取られることが多いです。

- 一時的な食思不振による輸液が必要な方

- 通院などで、6日以上の継続した輸液が見込まれる方

輸液の注入方法

続いて、輸液の注入方法について紹介していきます。

持続注入法

持続注入法とは、24時間に渡って点滴し続ける注入方法で、高カロリー輸液投与の基本的な投与方法です。

点滴のルート交換が週1~2回で済むため、後述する間欠注入法よりも管理は容易です。

間欠注入法

間欠注入法は、持続注入法と異なり数時間以上かけて点滴を行う注入方法です。

注入時間以外は点滴を外せるので、外出や入浴など比較的自由に行動することができます。

投与量が少ない場合や、抗がん剤投与などの方に対して用いられることが多く、点滴のルートは毎日交換する必要があります。

在宅で中心静脈栄養を管理する際の注意点

続いて、在宅で中心静脈栄養を管理する際の注意点について解説していきます。

しっかりと注意点を押さえて、きちんと治療できるようにしましょう。

輸液製剤の取扱いに注意

基本的には調剤薬局や病院で輸液製剤を調剤しますが、場合によっては看護師の指導を受けながら家族や本人が複数の薬液を直前に混ぜてから使用することもあります。

また、輸液バッグの保存方法についても医師や看護師の指導に従いましょう。

輸液バッグを交換しよう

輸液バッグが空になった際には、看護師や家族が新しい輸液バックに交換することになります。

点滴のルートにいくつかストッパーがあり、それらのストッパーを閉めてから点滴ルートを新しいバッグに差し替えます。

慣れない内は難しく感じますが、経験を重ねて徐々に慣れていきましょう。

カテーテルの接続・穿刺(せんし)・交換について

間欠注入の開始時や入浴などでカテーテルを長時間外していた際には、看護師や家族が新しい輸液バッグをカテーテルに接続します。

体外式の場合は本人側のカテーテルに輸液ルートを繋げて、ポート式の場合は輸液ルートに針を接続して針をポートに刺す作業を行います。

上記のようなカテーテルの接続・穿刺(せんし)・交換作業も、何度か経験する内に慣れてくるので、多くの経験を積むことが重要です。

輸液バッグを長時間はずす時に注意

輸液バッグを長時間外す場合、放置するとカテーテルの中で血液が固まりカテーテルが使えなくなってしまいます。

そのため、看護師や家族がヘパリン製剤を注射器でカテーテルに注入して、血液が固まるのを防ぐ必要があります。

なお、上記の「輸血バッグの交換」「カテーテルの接続・穿刺(せんし)・交換」「ヘパリン製剤の注入」は、いずれも介護職員が行うことはできません。

入浴前後の対応も気を配ろう

体外式の場合は、入浴前に保護フィルムをカテーテル挿入部に貼っている保護用テープの上に貼る必要があります。

保護フィルムには防水作用があるため、しっかりと貼ることで挿入部が水に濡れてしまうのを防ぐことができます。

挿入部が濡れてしまった際は、必ず入浴後に挿入部を消毒し保護用テープを貼ってからカテーテルを留めましょう。

ポート式の場合は、入浴する数時間前には針を抜いて皮膚を消毒する処置を行えば問題ありません。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

介護施設で行われるケアの方法

中心静脈栄養は医療行為なので、医師や看護師しか行うことができません。

つまり、介護スタッフや介護福祉士が行うことはできない点には留意しておく必要があります。

そのため、もし中心静脈栄養が必要な方が介護施設への入居を検討する場合は看護師が24時間常駐している施設を選びましょう。

あるいは、24時間体制で看護師が対応してくれる訪問看護ステーションと連携が取れている介護施設も選択肢となります。

中心静脈栄養が必要な方を受け入れる体制が整っている介護施設は多くありませんが、しっかりと施設において処置が行われるか確認してください。

その他中心静脈栄養に関するQ&A

中心静脈栄養にまつわるQ&Aを紹介していきます。

なぜ中心静脈内に投与するの?

高カロリー輸液は、末梢から投与する輸液に比べると3~6倍程度の濃度となっています。

そのため、末梢静脈から投与すると血管痛や静脈炎を起こしてしまうリスクを孕んでいます。

心臓付近の太い静脈である中心静脈に投与することで、静脈炎のリスクを軽減しているというわけです。

どのくらいの時間をかけて投与するの?

基本的に、中心静脈栄養は24時間かけて投与することになります。

中心静脈栄養では、一日に必要な栄養素を摂取するために糖濃度の液を使用するため、急速に投与すると高血糖になってしまう恐れがあります。

そのため、じっくりと時間をかけて投与するのが一般的です。

中心静脈栄養は健康保険でカバーできる?

中心静脈栄養は高度な医療行為なので、「医療費が高くなってしまうのでは?」という不安を持つ方も少なくありません。

基本的に、中心静脈栄養において必要な治療は健康保険でカバーできます。

日本の健康保険制度には高額療養費制度があるため、自己負担額が数十万円に及ぶことはないため安心してください。

所得によって自己負担の上限額は変わりますが、一般的な現役並み所得の方であっても上限額は9万円程度で済みます。

医療保険の内容もチェック

民間の医療保険に加入している方は、自身の保障内容について確認しておくことをおすすめします。

「保険に入りっぱなしで内容を見直していない」という方は多いですが、医療保険の給付があれば医療費負担を軽減できるので、この機に見直してみましょう。

中心静脈栄養(TPN)まとめ

- メリットとデメリットについて把握し、不安や疑問があれば医師や看護師の指示に従おう

- 中心静脈カテーテルには種類があり、注入方法などを取扱い方法について知っておこう

- 病状によっては自宅で行われるケースも有る

- 健康保険の保障内容でカバーできるので医療費負担に関しては安心

中心静脈栄養(TPN)は多くのエネルギーを投与できる点滴方法で、病気や障害などが原因で口からの食事が難しい方に用いられています。

自宅で行うこともあるので、カテーテルの取り扱い方法に知っておくことで安心して活用できます。

中心静脈栄養(TPN)に関する知識を持ち、万が一の際に冷静に対応できるようにしておきましょう。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら