孤独死の現状を統計から分析|死因割合や人数・厚生労働省の対策まで解説

更新日時 2023/12/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「孤独死の現状が知りたいんだけど、統計はあるのかな?」

「日本で起こっている孤独死の割合が知りたい」

孤独は現在の日本では社会問題化していることから、詳細を知りたいという方が多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では孤独死の現状について統計をもとに解説していきます。

死因の割合や、孤独死する件数・人数、厚生労働省の対策など、詳しくお伝えします。孤独死を防ぐ社会にするためにも、ぜひ参考にしてみてください。

- 孤独死に関する全国的な統計はない

- 孤独死の現状については一般社団法人日本少額短期保険協会がデータを取っている

- 2022年のデータでは、孤独死した人数は6,727人

統計で見る日本の孤独死の現状

日本での孤独死の現状について、統計上はどうなっているのでしょうか。まずは、孤独死の統計について解説します。

孤独死の全国的な統計データはない

孤独死に関する全国規模の統計データはありません。しかし、一般社団法人日本少額短期保険協会の孤独死対策委員会が2022年に発表した 「第5回現状レポート」 では、日本の孤独死の現状について調査しています。

この孤独死対策委員会とは、孤独死に関する認知・啓蒙活動を行っている団体です。

孤独死は、社会問題としての認識が高まっており、日本政府も積極的にその対策に取り組むようになっています。

なお「孤独死」という言葉に法律上の定義はありません。 孤独死対策委員会の「第7回現状レポート」では、「孤独死」とは 「自宅内で死亡した事実が死後判明に至った1人暮らしの人」 と定義しています。

今回はこのデータをもとに、日本の孤独死について解説していきます。

男女別孤独死人数と平均年齢

「第7回孤独死現状レポート」では、孤独死した人数について、男女別と平均年齢のデータが出ています。以下がその結果です。

| 項目 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 人数(人) | 5,600(4,614) | 1,127(929) | 6,727 |

| 割合(%) | 83.2(83.1) | 16.8(16.9) | - |

| 死亡時の平均年齢(歳) | 62.1(61.6) | 61.2(60.7) | 61.9 |

| 65歳未満者の割合 | 49.2(51.9) | 49.8(52.4) | 49.4 |

| 平均寿命(歳) | 81.64 | 87.74 | - |

※()内は前回調査の数値

孤独死をする人の平均死亡年齢は、男女ともに61~62歳です。平均寿命と比較すると、20歳以上も若く亡くなっています。

孤独死をする人は、何らかの理由により一般的な人より早く亡くなっているのです。孤独死をする人の死因については、のちほど詳しく解説します。

孤独死の男女別年齢別構成比

孤独死をした人の男女別、年齢別の割合はどうなっているのでしょうか。調査結果は以下のとおりでした。

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | 合計 | 現役世代の割合 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性(人) | 243 | 377 | 562 | 985 | 1,706 | 1,158 | 491 | 5,522 | --- |

| 割合 | 4.4% | 6.8% | 10.2% | 17.8% | 30.9% | 21.0% | 8.9% | 100% | 39.2% |

| 女性(人) | 88 | 99 | 126 | 167 | 221 | 245 | 161 | 1107 | --- |

| 割合 | 7.9% | 8.9% | 11.4% | 15.1% | 20.0% | 22.1% | 14.5% | 100% | 43.3% |

この表から、男女とも孤独死するのは50~70代の高齢者が最も多いことがわかります。その中でも、特に多いのは60代です。60代でも特に男性の場合は1,706人と、1,500人を超える非常に多い人数が孤独死しています。

孤独死の死因別人数

ここで、孤独死の死因と、死因別人数についてみていきましょう。

| 死因 | 病死 | 自殺 | 事故死 | 不明 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 人数(人) | 4,496 | 702 | 82 | 1,147 | 6,727 |

| 割合(%) | 66.8% | 9.8 | 1.2 | 22.1 | 100 |

参照:一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第7回孤独死現状レポート」

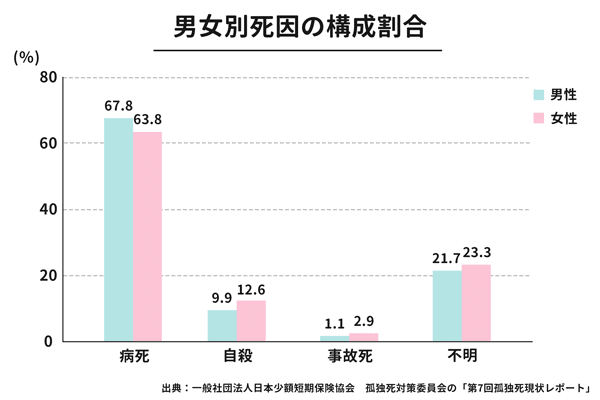

孤独死の中での死因では、病死の割合が男女とも60%ほどを占めています。

この中で注目すべきは自殺者の割合で、10%を超え高い割合であることです。

厚生労働省の令和元年の統計によると、死因に占める自殺の割合は約1.4% です。

それに比べると、孤独死での自殺は通常の死に占める自殺の割合よりも、7倍以上高いことが特徴的です。

孤独死をする人は賃貸住宅入居者層が多いため、このような数値になっていると考えられます。

年齢階級別自殺者の割合

自殺により孤独死をする人と、全国の自殺者の割合について比較したデータもあります。

| ~20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 孤独死自殺者全体 | 26.3% | 24.7% | 20.4% | 15.0% | 9.0% | 3.4% | 1.2% |

| 男性 | 22.8% | 25.4% | 21.4% | 16.1% | 9.3% | 4.0% | 1.0% |

| 女性 | 38.3% | 22.1% | 16.8% | 11.4% | 8.1% | 1.3% | 2.0% |

| 全国の自殺者(※) | 15.0% | 11.6% | 16.7% | 18.7% | 12.6% | 13.7% | 11.4% |

参照:一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第7回孤独死現状レポート」

※厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課「令和4年中における自殺の状況」より作成

20代~40代までで孤独死自殺が死因である人は、全国の自殺者割合よりはるかに高いことが特徴です。

また、孤独死自殺の割合が一番高い年代は20代です。40代までは孤独死の割合が高く、全国の自殺者の割合も、若い世代の方が割合が高くなっています。

孤独死の発見の現状

孤独死が発見される現状は、どのようなものなのでしょうか。

孤独死の発見までの日数

孤独死が起こってから発見されるまでの平均日数は18日です。

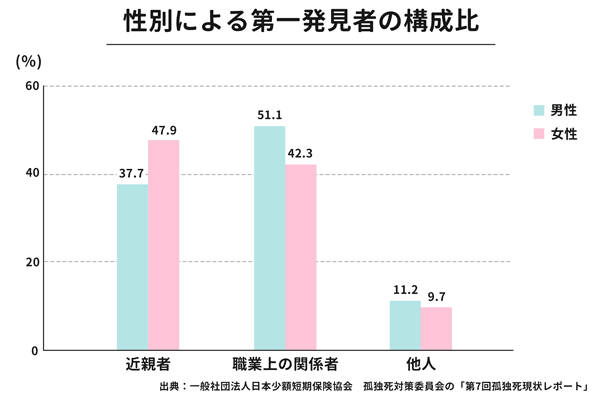

また、孤独死してから3日以内に発見される割合は、女性が48.1%、男性が39.7%で、女性の方が男性よりも10%ほど高くなっています。

これは、女性と男性とでは、社会で他者と関わる頻度の差があるため、発見までにも時間の差があると考えられます。

また、孤独死の現場は悲惨であると言えます。

遺体発見までの日数は3日以内であるが半分ほどですが、それでも2週間、1か月、3ヶ月以上など時間がかかることもあり、遺体の損傷が進んでいることが多い点が理由として挙げられます。

孤独死の発見者

孤独死している人を発見した人数・割合・属性は以下の通りです。

| 発見者 | 親族 | 友人 | 管理 | 福祉 | 警察 | 他人 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人数(人) | 1,251 | 681 | 1,281 | 721 | 431 | 541 | 4,906 |

| 割合(%) | 25.5% | 13.9% | 26.1% | 14.7% | 8.8% | 11.0% | 100 |

| 属性 | 近隣者(39.4%) | 近隣者(39.4%) | 職業上の関係者(49.6%) | 職業上の関係者(49.6%) | 他人(11.0%) |

孤独死の発見原因

孤独死をしている人を発見した原因のデータもあります。

発見原因の構成(n=2,748) 発見原因不明を除く

| 音信不通 訪問 |

異臭 居室の異常(※) |

家賃滞納 | 郵便物の滞留 | |

|---|---|---|---|---|

| 人数 | 1,412 | 692 | 361 | 283 |

| 割合 | 51.3% | 25.1% | 13.1% | 10.2% |

| 発見までの平均日数 | 13 | 24 | 28 | 22 |

(※)居室の異常とは、入居者の死亡により虫の発生や、水漏れ・電気の付けっぱなし等が含まれます。

長期発見・長期化した場合の発見原因

| 音信不通 訪問 |

異臭 居室の異常(※) |

家賃滞納 | 郵便物の滞留 | |

|---|---|---|---|---|

| 3日以内 | 87.1% | 6.4% | 2.9% | 3.6% |

| 30日以上 | 50.1% | 27.8% | 16.5% | 5.6% |

発見原因としては、音信不通になったことが最も多くなっています。

音信不通が発見のきっかけになっている場合は、発見までの日数が13日と、発見までの日数が最も短いことも特徴です。

また、

- 部屋に虫が発生している

- 水漏れ

- 異臭

といった部屋の異変を感じて報告した結果、孤独死している方を発見するといったケースも25%を超えています。

家賃が滞納されていることから孤独死に気付くケースもありますが、こちらは発見までの日数が、孤独死が発生してから1か月近くと長くなっています。

季節ごとの孤独死発生率

孤独死が発生することには、季節は関係しているのでしょうか。

月別孤独死者数(n=4,049)

| 季節 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 合計 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月月 | 11月 | 12月 | - |

| 人数 | 352 | 313 | 306 | 346 | 315 | 327 | 440 | 414 | 286 | 313 | 3307 | 330 | 4,049 |

| 割合(%) | 8.7% | 7.7% | 7.6% | 8.5% | 7.8% | 8.1% | 10.9% | 10.2% | 7.1% | 7.7% | 7.6% | 8.2% | 100 |

| 季節ごとの割合 | 24.6% | 23.9% | 29.2% | 22.3% | - |

月別の孤独死者数を見てみると、月・季節ともに大きな差はありません。

しかし、夏場である7月と8月は人数が400人を超えており、割合も10%台を超えるという点は特徴であると言えるでしょう。

地域別孤独死者の平均年齢(n=4,318)

| 北海道 東北 |

関東 | 北陸 中部 |

関西 | 中国 四国 |

九州 沖縄 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 孤独死時の平均年齢 | 57.8歳 | 62.8歳 | 58.2歳 | 61.3歳 | 59.1歳 | 57.2歳 |

| 発見までの平均日数 | 17日 | 17日 | 15日 | 13日 | 18日 | 16日 |

地域別に、孤独死者の平均年齢と、孤独死が発見されるまでの日数を調査したデータもあります。

孤独死者の平均年齢は57歳から62歳までで、平均的には高齢者が多いことがわかります。

また、関東と関西の都市圏では孤独死者の平均年齢が60歳以上を超えていました。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

孤独死による損害額はどれぐらい?

ここからは、孤独死が起こったことによってどのくらいの損額額が発生するのかご紹介します。

- 残置物処理費用

| 平均損害額(n=2,720) | 平均支払保険金(n=2,516) |

|---|---|

| ¥235,839 | ¥235,487 |

- 原状回復費用

| 平均損害額(n=3,697) | 平均支払保険金(n=3,558) |

|---|---|

| ¥381,111 | ¥334,411 |

| 最大損害額 | 最小損害額 | 最大支払保険金 | 最小支払保険金 |

|---|---|---|---|

| ¥4,546,840 | ¥5,200 | ¥3,000,000 | ¥5,200 |

- 家賃保証費用

| 平均支払い保険金(n=256) |

|---|

| ¥307,876 |

孤独死の被害は、大きく分けて3つあります。

一つ目は残置物処理費用です。これは、部屋に残された家具・家電や日用品、ごみなど、部屋に残されたものを処分する費用です。残置物処理費用の平均は23万円でした。

二つ目は原状回復費用です。原状回復費用とは、部屋を借りたときと同じ状態に戻すための費用です。

孤独死の場合、発見が遅れると部屋の臭いや汚れなどをなくすための費用がかかるため、原状回復費用は高額になりやすいと言えます。原状回復費用の平均は38万円でした。

孤独死が発生した場合、その家は事故物件となりますので、しばらくは家賃収入が得られません。 そのための家賃保証費用もかかります。家賃保証費用は31万円程度です。

これら三つの被害にかかる費用は、合計で90万円を超えます。これらに対する保険金は80万円ほどであり、孤独死が発生すると非常に費用がかかると言えます。

現役世代の単身世帯の孤独死の増加

孤独死の問題は高齢者のみの問題ではありません。孤独死は若い世代にも見られる問題です。

全体でみると、50代未満の現役世代で孤独死する人は40% ほどをも占めています。

特に、40~50代の孤独死の原因としては、雇用の不安定さ、未婚率の上昇により独身でいることの2点が考えられています。

コロナ禍で外出の難しい期間には、20〜30代でも連絡の取れる友人や家族がいない若者が、貧困による飢餓や精神疾患で孤独死してしまうというケースも多発しました。

このように、若い世代でも孤独死のリスクが存在しており、孤独死対策は全世代において重要な課題となっています。

「若いから大丈夫」と思い込むのではなく、互いに連絡を取り合える環境を作っておくことが対策として必要と言えるでしょう。

厚生労働省による孤独死への対策

厚生労働省は2008年、「高齢者が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議」を開催し、孤独死を予防できる地域社会を作るための取り組みを行っています。

2009年から2011年には「悲惨な孤立死、虐待などを1例も発生させない地域づくり」を目的に、安心生活創造事業を実施しました。

この事業では、地域の住民や関係機関が連携し、高齢者や孤独な人々への支援やコミュニティの形成を図るための取り組みが行われました。

これは、厚生労働省が認定している「地域福祉推進市町村」が実施するものです。

原則(1)

地域において、基盤支援(見守りや買い物支援)を必要とする方々を把握することと、その方々が普段の生活においてどのようなことに困っており、どのようなことを必要としているのかを把握すること。

原則(2)

原則(1)で把握した基盤支援を必要とする方々が、もれなくカバーされる地域の支援の体制をつくること。

原則(3)原則(1)と(2)を支える、安定的な地域の自主財源確保に取り組むこと。

引用:厚生労働省「安心生活創造事業」

安心生活創造事業とは、これら3つの原則を守って取り組み、どのような方でも安心して暮らせる街づくりを目指すものです。

このように、厚生労働省は孤独死対策を10年以上前から実施してきましたが、未だに大きな効果は得られていません。

また、政府は「孤独」を定義することは難しいとしていることから、全国的なデータはないのが現状です。

今後、孤独死問題はさらに加速していくと考えられます。政府がどのような施策を講じるのかにも注目です。

孤独死の統計についてまとめ

- 孤独死した人の男女の割合は、男性が83.1%、女性が16.9%

- 厚生労働省は2008年から孤独死対策を行っているが、効果はあまり出ていない

- 孤独死の件数は今後も増えていくと考えられる

孤独死をする人の平均年齢は61歳ほどという結果が出ていますが、孤独死は高齢者だけの問題ではありません。

20代、30代といった若い世代でも孤独死する人はいます。特に、40代・50代になると、雇用問題や未婚などが理由で孤独死をする人が増えてきます。孤独死は他人事ではなく、誰にでも起こり得ることだと言えます。

厚生労働省は2008年から、孤独死を予防する地域社会作りのための施策をしているものの、なかなか効果が出ていないのが現状です。今後も、何らかの施策が必要でしょう。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら