介護が辛いときはどうする?在宅介護と介護職の悩みと限界から対策まで解説

更新日時 2023/09/08

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護が辛い時は、どのような対策をすればいいの?」

「在宅介護の悩みから解放される手段を知りたい!」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

介護は大きな精神的負担や身体的負担を強いられるので、辛いと感じるのが普通です。

特に、自宅介護を行う場合はストレスを抱え込みがちなので、様々なトラブルを起こしてしまうリスクがあります。

こちらの記事では、介護が辛い時に対処法や介護疲れの解消法などを解説していくので、ぜひ参考にしてください!

- 認知症患者を自宅介護するのは、大きな不老が伴う

- 介護職でも「辞めたい」「辛い」と感じている

- 限界を迎える前に対処することが非常に重要

在宅介護が辛い原因とは

要介護者の状態はそれぞれ異なり、在宅介護の辛いポイントは各家庭で異なるため、一括りで論ずることはできません。

とはいえ、多くの家族で介護の限界を感じているのが現状なので、原因や対策について知っておくことは非常に重要と言えます。

2017年に行われた厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」の調査によると、介護でストレスを感じる人の割合は全体の6~7割にも及んでいることから、介護ストレスを感じない方が少数派なのです。

身体的負担

在宅介護を行う際の身体的負担は想像以上に大きく、肩や腰をはじめとして様々や部位に大きな負担がかかります。

例えば、毎日の起床や就寝のサポートや体位介助、衣服の着脱、トイレや入浴の介助など、要介護者の身体を持ち上げる機会は幾度となくあります。

他にも、夜中に何度もトイレ介助やおむつ交換を行う必要があることから満足な睡眠が取れなかったり、認知症の方を介護するケースなら「徘徊」による外出を未然に防ぐ必要があります。

このように、不規則な生活になったり睡眠時間が大幅に削られてしまうことも、大きな身体的負担になってしまうのです。

介護者の体力や健康を維持するためには、適切な休息とサポート体制が重要です。

精神的負担

介護者は要介護者本人に気を遣うのはもちろんのこと、本人以外にも親族や介護スタッフ、近隣住民などの関係調整に忙殺されることが多いです。

つまり、介護そのものの他にも気を遣わなければならない場面が多いことから、精神的に参ってしまうケースが後を絶ちません。

また、自分は介護を行っているのに、親族が非協力的であることにストレスを溜めてしまう介護者の事例も多く、精神的な負担も重くなりがちです。

人間関係が煩わしくなると、介護者は介護に関する問題や悩みを一人で抱え込むようになってしまい、周りに相談できなくなり孤立化してしまう危険があります。

実際に、介護うつになってしまうほど精神的に追い詰められる介護者も少ないないことから、介護者の精神的負担を軽減することは非常に重要と言えるでしょう。

認知症介護は限界を迎えやすい

認知症患者は満足なコミュニーケーションが取れないハンデがあるため、通常の介護以上に心身の負担が重くなりがちです。

特に、認知症患者にありがちな症状に「朝から晩まで同じことを繰り返す」「夜中に起き出して歩き回る」「失禁が多い」「介護者に暴言・暴力をふるう」「何度同じことを言っても理解できない」などがあります。

これらの症状に長期間に渡って対応することでストレスと疲労が溜めてしまい、介護うつになったり要介護者へ虐待を働いてしまうなどのトラブルが起きてしまっています。

経済的負担

介護は想像以上にお金がかかるため、経済的負担も重くのしかかります。

訪問介護などの介護サービスを介護保険の支給限度額内で利用した場合でも、在宅介護の場合は紙おむつや介護食品などの出費が嵩んでしまいます。

また、介護ベッドなどの介護用品を購入することで金銭面の負担がより大きくなるため、費用を工面することに四苦八苦している家庭も多いのが実情です。

介護離職を強いられてしまうと安定した収入が途絶えてしまい、また介護のために勤務時間を短縮することで経済的困難に陥る方も少なくありません。

結果として、介護費用を工面するために自身の貯蓄を切り崩したり要介護者の年金に頼らざるを得ないことから、経済的な不安を長期に渡って抱えてしまうのです。

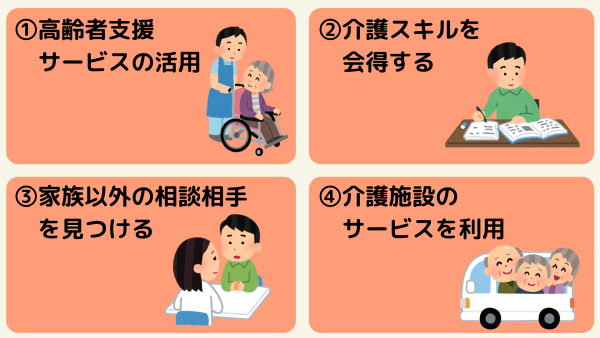

自宅での介護の見直し方

こちらのトピックでは、在宅介護の見直し方について解説していきます。

介護に関する悩みがある方は、ぜひ参考にしてください。

高齢者支援サービスの見直し

日本は高齢化が進んでいる国なので、高齢者を支援するためのサービスが多くあります。

代表的な高齢者支援サービスには、

- 介護保険サービス

- 介護保険外サービス

- 行政サービス

上記の3つがありますが、各サービスの仕組みの違いや特徴を知ることが大切です。

適切にサービスを活用することで介護の負担を減らることができるため、介護に関する悩みを抱えている方の大きな助けとなってくれるでしょう。

介護保険サービス

日本の介護保険は第一号被保険者と第二号被保険者に分かれており、40歳になると保険料負担が発生します。

また、介護保険適用のサービスを受けられるのは、要介護・支援状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの特定疾患の患者」が対象となります。

40歳以上の方が納めている介護保険料と国・自治体の負担金を財源として、1割の自己負担で介護サービスを受けられるのが一般的です。(ちなみに、収入に応じて負担割合は1割~3割に変動します)

基本的に、介護サービスを利用する際には支給限度額を考慮しながらケアマネジャーと相談し、必要な介護サービスを組んでもらう流れとなります。

必要としている介護の中でも、どの点をプロに任せるかの判断を明確にしながら、家庭の希望を整理することがポイントです。

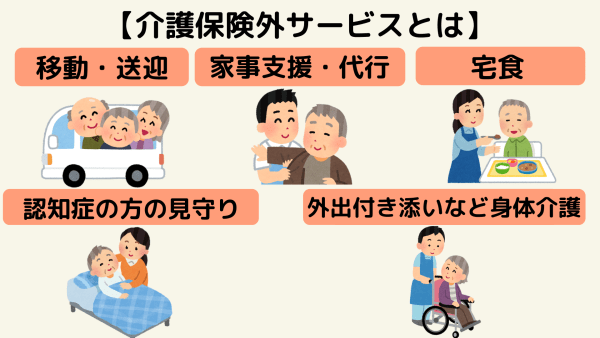

介護保険外サービス

公的介護保険では提供していないサービスに関しては、民間企業が介護保険外サービスとして提供しています。

例えば同居家族がいる場合の掃除・洗濯・買い物・調理などの日常生活の援助や、ホームヘルパーによる生活援助などが介護保険外サービスに該当します。

介護保険外サービスは、利用者の希望に応じて柔軟に利用できるメリットがある反面、介護保険が適用されないため利用するための費用は全額自己負担となります。

金銭的な負担が大きくなる上にトラブルも起きやすいため、利用契約の際は費用についてよく確認することが大切です。

行政サービス

各市区町村には独自の高齢者支援サービスがあり、各自治体のホームページや地域包括支援センターで内容を確認できます。

最も代表的な行政サービスが「紙おむつ助成」で、毎月の紙おむつ代の何割かが助成されるありがたい仕組みです。

また、介護サービス費や医療費が高額になった際には、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費などの制度を利用することで自己負担額を軽減できます。

適用するための条件については、ケアマネジャーや役所の窓口で相談することをおすすめします。

介護スキルを習得

自分自身が介護に関するスキルを磨くことで、身体的な負担を減らせる効果が期待できます。

また、介護スキルを習得することで要介護者にとって安全な介護を提供できるメリットがあることから、自ら学ぶことは非常に有意義と言えます。

特に、移動介助や排泄介助では身体に大きな負荷がかかることから、身体的負担を減らるためのスキルを介護者が身に着けるメリットは計り知れません。

ボディメカニクス(力学の原理を使った体の負担を減らす技術)の知識やスキルを習得したり、実践で落とし込むことで自らが楽になれるでしょう。

介護スキルを習得するためにはインターネットで学ぶことも有効ですが、市区町村が行っている「家族のための介護教室」などに出席することもおすすめです。

家族以外の相談相手を増やす

介護疲れを緩和するためには、介護者の孤立を防ぐことが非常に効果的です。

何らかの悩みがある時に、誰かに相談したり気が紛れるような雑談をすることで気分がリフレッシュした経験がありませんか?

介護のプロや介護経験のある知人や近隣住民などと日頃からコミュニーケーションを取り、相談相手を作っておくことをおすすめします。

いざというときに頼れる存在を作っておくことで、心の拠り所となって自分を支えてくれるでしょう。

また、同じ悩みを抱える「介護家族の会」など、地域のコミュニティに参加することも有意義です。

非常事態の時に頼れるのは、遠くに住んでいる親戚よりも信頼できる近所の人々なので、介護者は地域の誰かと繋がりを持っておくことが重要です。

具体的には、

- 町内会

- マンションの管理人

- 交番の警察官

- 行きつけのお店

上記のような、日頃からお世話になりそうな人々と日頃からコミュニケーションを取っておくと良いでしょう。

介護施設の情報を集める

在宅介護に限界を感じたら、要介護者を介護施設へ入居させることも検討しましょう。

これにより在宅介護の介護疲れから解放され、心身の負担が大きく軽減できるでしょう。

介護うつを引き起こして限界を迎えた状態だと冷静な判断ができない恐れがあるため、施設への入居を検討するタイミングは早い方が良いです。

そのため、在宅介護を問題なくこなしている段階から予防線として介護施設を調べておき、必要に応じて素早く動けるように備えておきましょう。

なお、施設の勝手が分からない時は、日中にあるレクリエーションや日常の世話をサポートするデイサービスや最大30日だけ入所できるショートステイを活用してみると良いでしょう。

施設に馴染めるかどうかを確認してから、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに生活の場を移すことを検討するのもおすすめです。

いずれにしても、本人の介護度や家庭の状況などを総合的に鑑みて、担当ケアマネジャーなどと相談しながら入居の是非を判断していきましょう。

とにかく限界以上に無理をしないことが重要

在宅介護の場合は、とにかく無理をしないことが重要です。

限界を超えてしまうと介護をしている方の心身が疲弊してしまい、体調を崩してしまいかねないからです。

このような状態になっては、介護を十分に行えないことから被介護者の容態が悪化してしまったり、ストレスが溜まりすぎて最悪の場合暴力を振ってしまうことも考えられます。

そのため、少しでも「大変すぎるかも」と感じたら、できる限り早めに施設の利用を検討することをおすすめします。

介護職の辛さとは?辞めたい原因を調査

こちらのトピックでは、介護職の辛さについて解説していきます。

介護のプロでも様々な悩みを抱えており、その実態について把握することは重要です。

仕事が常に忙しい

介護業界は慢性的な人手不足の状況にあり、介護職は激務であることが少なくありません。

仕事の忙しさや業務負担で悩む介護職の方は多く、大きなストレスとなっているのは間違いないでしょう。

また、介護職の仕事は高齢者や障害者の身の回りの世話となるため、イレギュラーな事態が頻繁に発生する上に残業も多いです。

さらに、身体への負担が大きい同じ作業の繰り返しが長期的に続くことから、疲労が取れなかったり理想と現実のギャップに悩んでしまう方もいます。

介護業界の大きな課題とはいえ、すぐに解決できる問題ではないため、激務であることは念頭に置いておく必要があるでしょう。

社会全体で介護業界への理解と支援を強化し、働き手の負担を軽減するための取り組みが求められています。

低収入

介護業界は激務でありながらも、収入が他の業種よりも低く不安を抱えている方は方も多くいます。

実際に、収入面での不安や不満から介護職を辞めようと考える方は多く、金銭面も働くモチベーションが上がらない要因となっているのは間違いありません。

平成30年賃金構造基本統計調査によると、介護職の平均年収は340万・平均月収は24万と決して高収入とは言えない数値でした。

介護職員初任者研修や介護福祉士など、介護関連の資格を取得することで資格手当が支給されるケースは多いですが、無資格の場合は資格手当が無いので低収入になりがちです。

また、転職して間もない頃は仕事に慣れるまで夜勤業務ができないため、夜勤手当も支給されません。

上記のような原因や背景もあり、収入面で悩む介護職員が多いことは留意しておく必要があるでしょう。

人間関係の悩み

介護の現場は激務なだけあって、人間関係のトラブルも発生しがちです。

介護職では幅広い年齢層のスタッフがいることから、考え方の違いや価値観の違いで意見が食い違う場面が多く「人間関係の悩み」がとりわけ多い傾向にあります。

要介護者を一人で何人も受け持つ必要があることから、気が休まる時間も確保できません。

また、複数の職種の職員が働いていることから対立や衝突が起こることもあり、チームの中に考え方が合わないスタッフがいる点をストレスに感じる方も多くいます。

仕事が常に忙しく、心身共に余裕がない状態で働いている職員が多いため、ピリピリとした雰囲気になってしまっている施設が多いのが現実なのです。

介護職の悩みを解決するには

それでは、介護職の悩みを解決する方法について見ていきましょう。

ストレスを抱えたまま仕事をするのは精神衛生上良くないので、解決策は常に考えておくことが重要です。

上司や第三者に相談【人間関係の悩み】

人間関係に悩んでいるとき、孤独に悩みを抱え込むことは避け、上司や信頼できる第三者に相談することが重要です。

他の人からの客観的な意見は、感情に振り回されずに現状を冷静に評価する手助けとなるでしょう。

上司に相談する場合は、シフトの調整や業務の配置転換などの提案を受け入れてもらうことで、悩んでいる相手と関わる機会を減らすことにもつながる可能性があります。

しかし、状況が改善されない場合、転職を検討することも一つの選択肢です。

転職は重大な決断であるかもしれませんが、人間関係に伴うストレスを軽減し、充実した職場生活を送るためには有効な手段です。

新しい職場で新たな人間関係を築き、自身のキャリアに新たな可能性を開くこともできるでしょう。

進むべき道は個人によって異なりますが、選択肢を検討し、自身の幸福とキャリアの発展を考えることが大切です。

資格取得【低収入】

低収入で悩んでいる場合は、資格取得による資格手当を目指して収入アップを図りましょう。

目先の収入アップだけでなく、国家資格を取得できれば転職する際の大きな武器になるメリットもあります。

介護関連で価値の高い資格として、介護福祉士・実務者研修・ケアマネジャーの資格が挙げられます。

介護福祉士やケアマネジャーを取得するためには実務経験が必要になりますが、受験資格をクリアできれば学校に通うことなく資格を取得できるので目指す価値は大いにあるでしょう。

転職【仕事が忙しい・低収入】

様々な対策を行っても状況が改善しない場合は、より良い環境や待遇で働ける施設への転職を検討しましょう。

施設によって待遇は異なるため、条件面はしっかりとチェックしましょう。

「経営方針や上司らに不満があって現職を辞めたい」と考えている場合、残念ながら転職しない限り状況が改善しないことが多いです。

転職活動を通して自分の市場価値を知ることもできるため、早い段階から求人をチェックしたりエージェントに登録することをおすすめします。

介護が原因で起こる問題とは

続いて、介護が原因で起こってしまう問題について見ていきましょう。

介護うつ

介護うつとは介護が原因のうつ病を指しており、自宅介護している方であれば誰でもなり得る問題です。

介護を通して肉体的にも精神的にも疲弊してしまい、また近くに相談できる存在がないと発症しやすいため要注意です。

「いつまで介護が続くのか」というストレスや「自分がやらなければ」という責任感などから、うつ状態に陥ってしまうケースもあります。

介護うつになってしまうと、介護者にとっても要介護者にとってもデメリットしかないため、未然に防ぐことが重要と言えるでしょう。

介護殺人

介護殺人とは、介護者が要介護者を殺害してしまう事件です。

介護には様々なストレスが伴う上に、さらに様々な不満や不安が溜まり溜まって爆発してしまうと、介護殺人や家族心中などの痛ましい事件が起きてしまうのです。

介護疲れを放置すると上記のような事件に発展してしまうことがあるため、リフレッシュする日を設けたりショートステイなどの介護サービスを利用するなどして、介護者本人の幸福も追求していきましょう。

社会全体で介護者の負担を理解し、適切な支援体制を整えることも必要です。

介護離職

介護離職とは、介護と仕事との両立ができずに仕事を退職せざるを得なくなる状況を指します。

仕事を辞めることで介護に専念できるメリットはありますが、収入が途絶えたり自身の年金額が減るなど、様々な経済的困難が伴います。

また、介護に専念することで介護によるストレスをより強く感じてしまう方も多いことから、できる限り介護離職は行わないようにしましょう。

日本では国を挙げて介護離職者を減らす運動や制度改革が行われているため、様々な制度を活用することも大切です。

例として、介護休業制度や育児休業制度の活用、介護休業中の収入補償などが挙げられます。

これらの制度を活用することで、介護と仕事の両立がしやすくなり、介護離職を回避する手助けになるでしょう。

国の制度や自治体のサービスはフル活用するべき

在宅介護や自宅介護では大きなストレスが伴いますが、介護職員でも「介護が好き」という方はほとんどいません。

「高齢者を支えるのが好き」という考えはあっても、介護そのものが好きという方は少ないはずです。

そのため、まずは「介護のプロでも大変である」ということを認識することが重要と言えるでしょう。

その現実を踏まえた上で、国の制度や自治体の助成制度などをフル活用することをおすすめします。

高齢者の生活を支えるだけでなく、介護者の負担も軽減してくれる有意義なサービスを提供してくれているので、使わない手はありません。

介護者向けの相談サービスなどに参加し、悩みを誰かに知ってもらうことで介護疲れを癒やしてもらえるでしょう。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

介護が辛い時の対処法まとめ

- 認知症患者を家族だけで介護するのは大変なので、介護サービスを活用しよう

- 行政サービスも行われているので、積極的に活用するべき

- 自ら学び、介護スキルを習得することも重要

家族だけで自宅介護を行うことは、心身に非常の大きな負担を強いられます。

特に、認知症患者を介護するとストレスを感じやすいことから、介護サービスなどの活用を検討するべきです。

介護は辛いのが当たり前なので、現実を理解した上で心身の限界を迎えないように対策を練っていきましょう。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら