成年後見人とは|役割や後見制度のデメリット・選任手続きの流れまでイラスト付きで解説

更新日時 2023/11/30

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「成年後見制度について詳しく知りたい!」

「成年後見人になる条件は?」

このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?

高齢化が進んでいる日本では、成年後見制度の重要性が高まっています。

認知症などを患い、自分自身で財産の処分や維持管理が難しくなってしまったケースなどで活用されており、上手に活用すれば判断能力が衰えた後でも安心して生活を送れます。

こちらの記事では、成年後見制度を活用するための手続きや全体の流れについて、詳しく解説していきます!

- 判断能力を喪失してしまった人の財産を守るための制度である

- 法定後見制度と任意後見制度に分かれている

- 本人の判断能力によって後見・保佐・補助に分かれる

- 手続きには時間と費用が掛かるので、要注意

成年後見人とは

成年後見制度とは、以上のイラストのように高齢者や認知症の方などの財産を守るための制度です。

判断能力が十分でない方の代わりに、親族や弁護士などが被後見人の財産管理などの支援を行います。

なお、この制度に基づいて選任される保護者を成年後見人(正確には「成年後見人等」)、成年後見人の保護を受ける人を被成年後見人と呼びます。

成年後見制度の目的

知的障害や精神障害であったり、高齢に伴って認知機能が低下してしまい判断能力が十分でなかったりする人は、詐欺などの標的にされやすいです。

悪意を持った人たちに狙われ、脅迫や詐欺被害に遭ってしまい財産を失ってしまう事件は後を絶ちません。

成年後見制度は、このような「判断能力が十分ではない人を守るため」の制度であり、社会的にも非常に重要な存在です。

この制度によって、後見人は被後見人の財産や金銭面の管理を担当し、彼らが不正な取引や詐欺行為に巻き込まれるリスクを最小限に抑える役割を果たしています。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見人制度は法定後見と任意後見に大別されます。

任意後見とは、将来的に判断力が不十分になる前に予め任意後見契約を結び、本人(将来の被成年後見人)が後見人を指名できる制度です。

法定後見は「家庭裁判所の申立後、審判が確定した時」に効力が発生するのに対し、任意後見は「本人の判断力が不十分になった時」が効力発生のタイミングとなります。

また、法定後見人は家庭裁判所が選任しますが、任意後見人は本人が予め指名できるという違いもあります。

後見・保佐・補助の違い

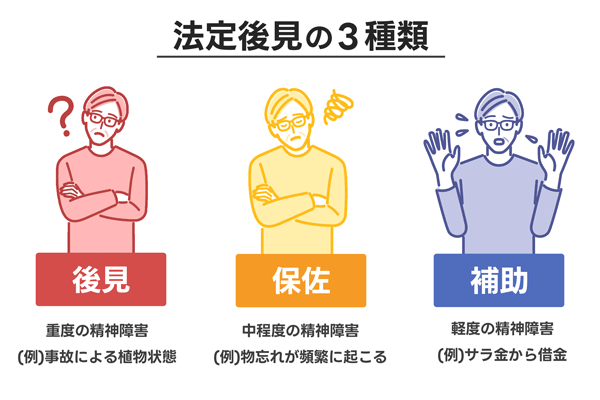

イラストのように、法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、これらをまとめて成年後見人等と呼びます。

なお、症状の重さは

後見>保佐>補助

となります。

被成年後見人の判断能力が不十分であるほど成年後見人等に与えられる権限が大きくなる点も特徴と言えるでしょう。

なお、法務省のホームページでは、各後見人の違いは以下の表のように記載されています。

| 後見 | 保佐 | 補助 | |

|---|---|---|---|

| 対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |

| 申立てをすることができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など |

| 成年後見人等の同意が必要な行為 | 基本的にすべて | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |

| 取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |

| 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |

以上のように、判断能力の大小によって保護される対象が異なっています。

特に、最も判断能力が不十分な「後見」は非常に手厚く保護されていることが分かります。

成年後見制度の相談はどこで行う?

成年後見制度を利用したい場合、家庭裁判所や市区町村の高齢者福祉課などが相談窓口となります。

他にも、社会福祉協議会や地域包括支援センターなども成年後見人制度に関する業務を行っているので、相談してみると良いでしょう。

各窓口のホームページをチェックするなどして、利用しやすい場所や施設を選んでください。

成年後見人を選ぶ必要のある場面

続いて、具体的にどんなケースで成年後見制度が必要になるのかを見てみましょう。

申立の原因別割合

それでは、成年後見制度の利用を申し立てる原因別の割合について見てみましょう。

| 開始原因 | 割合 |

|---|---|

| 認知症 | 64.1% |

| 知的障害 | 9.9% |

| 統合失調症 | 9.0% |

| 高次脳機能障害 | 4.8% |

| 遷延性意識障害 | 0.9 |

| その他 | 11.2% |

出典:最高裁判所事務総局家庭局

以上のように最も多い事由は認知症となっており、その割合は群を抜いていることが分かります。

知的障害や脳に障害を抱えていることを事由として成年後見制度が活用されており、ハンデを抱えている方の生活を守っていることが分かるでしょう。

申立の動機

続いて、成年後見人制度を申し立てた動機の割合について見てみましょう。

| 動機 | 割合 |

|---|---|

| 預貯金等の管理・解約 | 37.1% |

| 身上保護 | 23.7% |

| 介護保険契約 | 12.0% |

| 不動産の処分 | 10.4% |

| 相続手続 | 8.0% |

| 保険金受取 | 4.2% |

| 訴訟手続 | 2.1% |

| その他 | 2.5% |

出典:最高裁判所事務総局家庭局

以上のように、財産管理に関する動機が最も多いことが分かります。

また、身上保護や介護保険に関する手続きのために利用されていることも多いです。

判断能力が低下してしまうと財産管理のみならず普段の生活にも支障をきたしてしまうので、成年後見制度が果たしている役割は大きいと言えるでしょう。

成年後見制度の具体的な事例

それでは、成年後見制度を利用した方の実際の事例について見てみましょう。

本人は2年前に統合失調症を発症し、半年前から幻覚や妄想等の症状が悪化したため、入院しています。本人の家族構成は母一人子一人であったところ、その母が2か月前に死亡しました。唯一の親族である叔母は、引き続き本人が生活に必要な医療や福祉サービスを受けられるようにしたり、本人が亡母から相続した自宅の登記手続や自動車の処分等を行えるようにしたりするため、後見開始の審判の申立てをしました。

法務省 成年後見制度・成年後見登記制度

以上のように、精神的な疾患を発症してしまい、本人の生活を守るために成年後見制度を活用した例が多くあります。

成年後見人は誰がなるの?

ここではどのような人が成年後見人になることができるのかを見ていきましょう。

成年後見人等に選ばれる人

成年後見人に選任されるのは、被後見人の親族であるケースが多いです。

しかし、頼れる親族がいない人などは、親族以外が後見人に選任されるケースもあります。

親族

2019年、最高裁は「後見人は身近な親族を選任することが望ましい」という考えを示しています。

その理由としては、被後見人から見ても、親族を選任することで心理的に安心できるという点が挙げられます。

やはり、見ず知らずの人に自分の財産の保全や保護を依頼するのは不安を感じる人が多いので、親族が後見人として責務を果たすのが一般的です。

とはいえ、子となる後見人に兄弟姉妹がいるケースなどは注意が必要です。

後見人として専任された子が被後見人となった親の財産を自分の生活費や遊興費として使ってしまった場合、トラブルに発展してしまうのは言うまでもありません。

親族だからといって100%信頼できるわけではないので、その点には留意しておく必要があるでしょう。

士業などの専門家

親族以外では、弁護士などの専門家が「専門職後見人」として後見人に選任されるケースがあります。

専門職後見人は「弁護士」「社会福祉士」「司法書士」のいずれかが選任されるのが一般的です。

後見人が親族の場合であれば報酬が発生しないケースもありますが、専門家を選任する場合は間違いなく報酬を支払う必要が出てきます。

その一方で彼らは専門知識と経験を持っており、法的な手続きや複雑な問題に対処する能力を有しているため、被後見人の利益を最大限に保護することができます。

法律に精通しているので、安心して後見人として任せられる点はメリットですが、継続的なコストが発生してしまう点はデメリットと言えるでしょう。

成年後見人の欠格事由

以下の5つのケースのいずれかに当てはまる場合、欠格事由に該当するとして成年後見人になることができなくなります。

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

- 行方の知れない者

以上の人は、いずれも「後見人として保護・支援する適格がない」と判断されます。

見れば分かる通り、後見人の財産を維持管理するのにそぐわないことが見て取れるでしょう。

反対に、5つの欠格事由に該当していなければ、特別な資格等が無くても後見人になることが可能です。

法人または複数人が後見人になる場合

個人でなくても、社会福祉法人や弁護士法人などの法人が成年後見人等になることは可能です。

個人が成年後見人になると、体力的に責務を果たすのが難しくなってしまうケースが考えられますが、法人であればその心配はいりません。

一方で、法人が成年後見人になると複数人が業務に携わることになるため、重要な意思決定を行うのに時間がかかってしまう恐れがある点には要注意です。

また、後見人を複数人選任し、職務を分担することも可能です。

職務を分担することで業務の負担を軽減することができるメリットがあるので、信頼できる後見人が複数いる場合は活用を検討すると良いでしょう。

成年後見人の役割・職務

次に、具体的な成年後見人の役割について見てみましょう。

療養看護

療養看護とは、後見人が契約締結などの「法律行為」を被後見人の代わりに行うことを指します。

療養看護は、被後見人の医療や治療に関する重要な意思決定においても、後見人は彼らの代理として情報収集や医療機関との連絡を行い、最善の選択をサポートする役割を担います。

「看護」というフレーズがありますが、介護などを指しているわけではないので誤解しないように注意しましょう。

財産の維持及び管理

財産の維持及び管理とは、被後見人の預金や不動産等の資産を管理することで、生活するために重要な資産を保全します。

なお、原則として「財産の現状維持」が前提なので、不動産の売買などは事前に家庭裁判所の確認を取らなければなりません。

積極的な資産運用は基本的にはできないことを覚えておきましょう。

後見等事務報告

後見人になると、毎年1回被後見人のために行った事務について家庭裁判所に報告する必要があります。これを後見等事務報告といいます。

自力で生活を行うことが困難な人を援助するための制度なので、後見人の行った行為は厳格に管理されています。

これにより、制度の安全性や信頼性が維持されているのです。

なお、報告書の書式は決まっており、裁判所のホームページからダウンロード可能となっています。

後見人にはできないこと

後見人は決められた法律行為を行うことはできますが、「事実行為」や「身分行為」は行うことができません。

「事実行為」とは本人の生活を直接的にサポートする行為であり、具体的には本人の介護や本人のために食事を作り提供する行為などが挙げられます。

これらは後見人の仕事ではなく、介護サービスを提供する事業者の仕事だからです。

また、「身分行為」とはそもそも代理人が本人に代わって行うことが本来の趣旨にそぐわない行為です。

例えば、

- 婚姻届の提出

- 離婚届の提出

- 子の認知

- 遺言書の作成

などが挙げられますが、これらは本人の意思に基づいて行うべき行為なので、後見人が行うことはできません。

成年後見人を選ぶ際の手続き

それでは、成年後見人を選ぶ際の手続きの流れについて見てみましょう。

家庭裁判所に申立をする流れ

成年後見制度を利用するための一連の手続きの流れは、以下のようになります。

- 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に申し立てを行う

- 家庭裁判所による審理

- 家庭裁判所による審判

- 告知・通知

- 法務局で成年後見人の登記を行う

- 成年後見人制度の開始(財産目録や年間収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出する)

なお、手続きにあたっては原則として本人の同意が必要となるので、本人の意思についても確認しておきましょう。

手続きは自分で行う必要があるの?

成年後見人の申立手続きは本人・配偶者・4親族内の親族などに限られています。

とはいえ、成年後見制度は一般的に普段の生活になじみがない制度なので、素人が手続きをスムーズに進めることは難しいのが実情です。

そこで、書類の作成を司法書士に依頼したり、弁護士に申立まで代理してもらうなど、必要に応じて専門家を頼ることができます。

手続きに要する期間

法定後見制度を利用する場合は、申立から家庭裁判所の審判が後見人が選任されるまでに3~5ヶ月ほどの期間がかかります。

申立後は家庭裁判所が照会作業等を行ったり医師から意見をもらう必要があるので、ある程度の期間がかかってしまうのです。

ただし、本人の状況によっては紹介作業等が一部飛ばされることがあり、その結果期間が短縮されることがあります。

後見人を解任する場合

被後見人の健康状況によっては、後見人等が解任されることもあり得ます。

医師によって「被後見人は後見人等がいなくても問題ない」と診断されれば、後見人等は解任されます。

また、後見人等が以下の解任事由に該当する場合は解任請求を行うことが可能です。

<解任自由>

- 不正行為(財産の横領など)

- 著しい不行跡

- その他後見等の任務に適しない事由(後見業務の怠慢など)

申立に必要な書類

法定後見制度を利用するためには、以下の書類が必要となります。

膨大な種類の書類を準備しなければならずかなり手間がかかりますので、自分だけでは手が回らない場合は、司法書士などに依頼するのも一つの手です。

被後見人に関するもの

- 戸籍謄本・住民票

- 診断書(成年後見専用のもの)

- 医師へのお尋ね(医学鑑定依頼文書)

- 登記されていないことの証明書

- 後見開始申立書・申立の趣旨

- 本人についての照会書

- 親族関係図

被後見人の財産を裏付ける資料

- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)

- 預貯金通帳・証書等、生命保険証券

- 株式・投資信託等報告書など

被後見人の収入・支出に関する資料

- 年金額通知書、その他の収入資料

- 介護認定等通知書、障害者手帳等

- 固定資産税・所得税・住民税納付書

- 医療費領収書、施設入所費領収書

後見人候補者について必要な書類

- 住民票

- 候補者に関する照会書

申立時・申立後にかかる費用

後見の申立や申立後にかかる費用についても確認しておきましょう。

後見人の選任費用

申立の際には、手数料他に医師による鑑定費用や戸籍謄本を取得するために必要な費用などが発生するので、総額で6~10万円ほどの出費を覚悟しておきましょう。

医師による鑑定費用が5~10万円程度で最も高く、その他の費用は数百〜数千円程度で済みます。

なお、戸籍謄本などを準備するのは手間と時間がかかるので、早い段階で準備しておくとスムーズです。

後見人等への報酬

継続的なコストとして、後見人対する報酬が発生します。

なお、後見人等への報酬は、家庭裁判所が仕事内容や被後見人の資産等を鑑みて毎年決めることになっており、管理する資産額が大きいほど報酬額も大きくなりやすいです。

弁護士等の専門職後見人の場合は月額2~6万円程度が一般的な水準ですが、後見人等が親族の場合は専門職後見人より低額であるケースが多く、場合によっては支払われないこともあります。

成年後見制度利用時の注意点

次に、成年後見制度を利用する際の注意点について解説していきます。

親族が後見人になる場合と第三者が後見人になる場合で、それぞれ注意点は異なります。

親族が後見人となる際の注意点

まずは親族であっても公的業務であることを意識する必要があります。

適切な会計記録の管理や透明性の確保、報告義務の遵守など、責任ある業務の遂行が求められます。

小さな金額であっても親族の財産を私的に利用してしまうと「業務上横領」とみなされてしまい、家庭裁判所から何らかの指導が入るので要注意です。

また、被成年後見人の財産を「保護」することが目的なので、贈与や貸付などを行うことはできず、家族内での話し合いが必要となります。

このように、厳格に運用するために様々な制約がある点は注意するべきポイントと言えるでしょう。

第三者が後見人となる際の注意点

第三者は被成年後見人の利益を重視して動くので、生前贈与は本人の財産を減額させてしまうことになるので、相続対策であったとしても行うことはできません。

また、後見等に関する財産目録や記録については親族に対して見せる義務はありません。

そのため、親族が確認するためには家庭裁判所に申請する必要があり、手続きがかなり煩雑である点は注意するべきでしょう。

後見人と親族の間で密にコミュニケーションをり、お互いに信頼関係を維持することが重要と言えます。

成年後見監督人とは

成年後見監督人とは、その名の通り後見人の監督をする立場の人で、一般的には弁護士や司法書士が担当します。

後見人が不正等を行わないように監督したり、また後見人の相談に乗ることも重要な仕事であり、制度の信頼性を維持するために重要な役割を果たしています。

後見人が悪意を持って被後見人の財産を横領してしまうのは論外ですが、悪意なく「財産を横領する行為」を行ってしまうのはよくある話なので、適宜後見人をサポートするために存在している側面もあります。

なお、人後見の場合は必ず後見監督人が付き、法定後見の場合は家庭裁判所が必要と認めた場合のみ後見監督人が付きます。

なお、後見監督人にも、行った監督行為について家庭裁判所に対する報告義務が課せられているので、利用する側から見ても安心できる仕組みとなっています。

成年後見登記制度について

成年後見人に関する登記には「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類があり、それぞれ役割が異なっています。

登記事項証明書とは「被後見人等・後見人等が誰であるかを証明する書類」で、本人以外でも委任状があれば代理人が取得できます。

一方で、登記されていないことの証明書とは、本人が成年後見制度を利用していないことを証明するための書類で、こちらも委任状があれば本人以外でも取得できます。

成年後見制度のデメリット

続いて、成年後見制度のデメリットについて解説していきますが、具体的に以下のようなものが挙げられます。

- 申立に時間とお金がかかる

- 後見人への報酬が発生する

- 積極的に資産運用等をすることができなくなる(相続税対策等)

- 特に親族が後見人になる場合は職務の負担が大きい

- 特に親族が後見人になる場合は、財産管理に際して他の親族と揉める可能性がある

実際、「後見人の職務負担が想像以上に重く、後見人になったことを後悔している」というケースも少なくありません。

親族の財産を守りたいという意思を持つのは大切ですが、「自分自身がしっかりと責務を全うできるか」については事前に確認しておく必要があるでしょう。

家族信託という選択肢も

被後見人の財産を積極的に運用できない点は成年後見制度の大きな欠点ですが、家族信託であれば財産管理と相続税対策・資産運用を同時に行うことが可能です。

また、家族信託であれば裁判所を介することなく手続きを進められるので、申立等の手間も圧倒的に省略できる点もメリットです。

しかし、裁判所を介さないということは、不正等を防ぐことが難しくなるデメリットがあります。

信頼できる親族の有無などに応じて、成年後見制度か家族信託のどちらを利用するかを決めると良いでしょう。

相続税対策をしたいなら家族信託がおすすめ

認知症などを患ってしまい、医師からも認知症と診断されてしまうと、相続税対策は一切できなくなってしまいます。

自分自身で介護施設への入居手続きができなくなってしまったり、お金を口座から引き出すことも制限されてしまいます。

また、不動産の所有権を持つ親が認知症になってしまうと、処分したくても処分できなくなってしまう事態になってしまうので、認知症になってしまうと、いわゆる「手詰まり状態」に陥ります。

前述した通り、後見人は被後見人の財産を守ることが役目なので、不動産を売却したり賃貸に出すことは難しくなります。

一方で、家族信託であれば不動産を管理する権利を信頼できる親族などに譲渡できるので、不動産の処分が容易になります。

家族信託は成年後見制度と性格が異なるので、自分自身のニーズを正確に把握することが重要と言えるでしょう。

成年後見制度についてまとめ

- 市町村や社会福祉協議会などが窓口となっているので、必要に応じて相談すると良い

- 後見人は被後見人の財産を「守る」ことが役割

- 後見人には家庭裁判所への報告義務が課されたり、後見監督人が付いたりするので制度の信頼性は保たれている

- 相続対策をしたい場合は、成年後見制度だけでなく家族信託も視野に入れる

成年後見制度は年々利用者が増えているので、認知度も徐々に高まっています。

しかし、多くの方にはまだ馴染みがない制度であることも確かなので、親族に不安な方がいる場合は仕組みを把握しておくと安心です。

厳格なルールが定められており、安心して利用できる仕組みになっているので、上手に活用しましょう。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら