介護現場のヒヤリハットとは|事例や原因・報告書の書き方と記入例まで解説!

更新日時 2023/06/20

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護現場におけるヒヤリハットってどんなものがあるの?」

「ヒヤリハットはどう防ぐの?」

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?

介護現場においては、日常生活以上に利用者に配慮した取り組みが必要であり、些細なことがきっかけで事故に繋がってしまうことも少なくありません。

そうした事故を未然に防ぐために、ヒヤリハットの確認が必要だと言われています。

なぜヒヤリハットを確認することでなぜ事故を未然に防ぐことに繋がるのか、報告書はどのように書いていくことが適切なのか、その記入例も含めて1つ1つ解説していきます。

- ヒヤリハットとは事故の一歩手前にあるヒヤリとするような状況のこと。

- ヒヤリハットの状況を減らすことで、介護現場の事故を減らせる可能性がある。

- ヒヤリハットの事例を報告書として挙げていくことで、未然に事故を防げるようになる。

介護現場のヒヤリハットとは

ヒヤリハットとは、重大事故に危うく繋がるような、「ひやっ!」「はっ!」というような状況を指す言葉です。

冷や汗をかくときの「ヒヤリ」と、声も出ないほどあっと驚く「ハッと」を掛け合わせた造語です。

例えば自動車に搭載されているドライブレコードの映像で、車と車が接触する寸前に回避して「もう少しで事故になりそうだった。怖い思いをした。」というシーンを誰もが一度は見たことがあるでしょう。

このような「ヒヤリハット」な場面は、介護の現場においてもよく見られます。

ハインリッヒの法則とヒヤリハットの定義

日常や介護現場では、労働災害と災害には至らなかったものの、危険な状況(ヒヤリハット)が発生することがあります。

ハインリッヒの法則とは、1件の重大な労働災害に対して、29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットがあるという労働災害における経験的な法則です。

ハインリッヒの法則は、労働災害には何かしらの予兆や原因が必ずあるという教訓を示しています。

ヒヤリハットを考える重要性

ハインリッヒの法則から読み取れるように、1件の重大な事故は300件のヒヤリハットの積み重ねから起こるものです。

ヒヤリハットの回数を減らすことが、自然と危険な事故の件数も減ることに繋がります。

ヒヤリハットは人の気持ちに油断や慢心があるときに起こるもので、日常生活においてもそれが原因でケガをしたりミスをしていることがあると思います。

普段からヒヤリハットについて考えておくことで、日常で起きてしまったヒヤリハットの原因を放置せずに改善することができ、重大な事故を未然に防止することができます。

ヒヤリハットを共有し、学びの教材として活用することで、個人や組織の意識や行動が向上し、より安全な環境が促進されます。

ヒヤリハットが起きる原因

ヒヤリハットが起こる原因はさまざまな観点があります。

ここではその原因について解説していきます。

利用者自身の原因

認知症や足が不自由であることで、利用者個人の状態による事故が起こる可能性が高まります。

認知症や足が不自由という理由で起こる事故の多くが、転倒・転落事故です。

特に認知症の方は肉体的な衰えというよりも平衡感覚に異常をきたしている可能性が高く、事故に繋がるケースとなっています。

こうした事故を防ぐためには、利用者の性質をしっかりと把握する必要があります。

また、手すりや滑り止めマットの設置、認知症に適した環境づくり、適切な介助や監視などが効果的な対策となりうるでしょう。

支援者側の原因

利用者側でなく、支援者側による事故の原因に繋がることもあります。

支援者側の方々は施設の仕事に毎日追われています。

休みを返上したり残業による長時間労働で、支援者側の疲労や集中力の低下で事故につながる要因を作っている可能性があります。

支援者側の個人一人一人が意識する事も当然ですが、組織としても対処していく必要があります。

事故防止のために、適切な指導や監督体制の確立、リスク評価や安全教育の徹底は不可欠です。

介護環境の原因

利用者や施設側の原因の他には施設そのものであったり、福祉装置などといった物的要因による事故もあります。

例えば、車いすのフットペダルに足が固定されていなくて、足が車体に引っかかってしまって怪我をするという事故や、介護ベッドの高さが適切ではなかったために移乗する際に転落してしまう、玄関の出入り口で転倒してしまうといった事故が挙げられます。

物的要因に関しては、ヒヤリハットの起こりやすい場所を利用者と共に気を付けて確認をする必要があります。

場合によっては施設や福祉装置の改善を図る必要があります。

事故を未然に防ぐ方法・対応策

介護の元ではちょっとした事故が命の危険に結びつくことがあります。

ここでは事故を未然に防ぐための方法や対策について解説していきます。

ヒヤリハット報告書を書く

ヒヤリハットの事例を報告書として挙げていくことで、未然に事故を防げるようになります。

先ほども書きましたが、ハインリッヒの法則でヒヤリハットの数に応じて事故の件数が比例することから、ヒヤリハットの事例を報告書に残しておくことで、利用者も施設側も事前に危険である事例を確認することができ、ヒヤリハットを意識しやすい環境を整えられます。

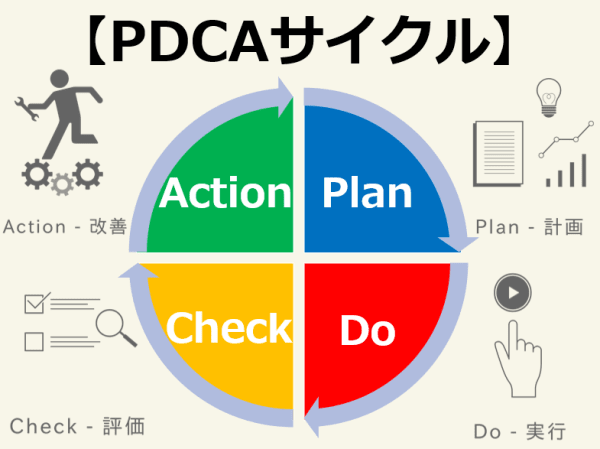

ヒヤリハットの事例を検証する

ヒヤリハットの報告書などを使いながら、定期的にその事例について検証していくことが大切です。

単にヒヤリハットの項目を眺めているだけでなく、実際に感じた事例をもとに検証していくことでさらに事故への意識が高まり、利用者と支援者側の間でも情報共有できます。

例として、数名の支援者のグループで意見を出し合い、その意見の中で出てきたヒヤリハットに対する対策を検討し、実践して再び検証していく、というようなサイクルがあります。

ヒヤリハット報告書の書き方・記入例

ここではヒヤリハットの報告書の書き方と記入例について、詳しく解説していきます。

ヒヤリハット報告書の書き方の基本

ヒヤリハット報告書の書き方ですが、まず「いつ」「どこで」「誰が」といった、どういった状況でヒヤリハットをしたのかを、先に見てわかる内容にしていきます。

その際に、客観的にみてどのように起こったことなのかをできる限りの事実を整理していき、その原因について細かく分析しながら、再発しないための防止策を推測していきます。

ヒヤリハット報告書の記入例

| 項目 | 内容(例) |

|---|---|

| 対象者 (誰が:Who) |

介護太郎 |

| 発見者 | 山田花子 |

| 日時 (いつ:When) |

令和3年8月31日(火)16時55分 |

| 発生場所 (どこで:Where) |

トイレで |

| 発生分類 | 転倒しそうになった |

| 原因 (どうして:Why) |

フロアとトイレの段差でつまづきそうになった |

| 対策 (どのようにしていくのか:How) |

フロアとトイレの間に手すりをつけるなどをして、事前に利用者が足を踏み外さないための対策をしてはどうか |

報告書には誰が、いつ、どこで、どうして、どのように、と目に分かりやすい項目で書き、それについて細かく記入します。

ヒヤリハット報告書の記入の注意点・コツ

ここでは、ヒヤリハット報告書の書き方を解説していきます。

主観を避ける

自分の見ただけの感想だけ、といった主観は出来るだけ避けて、なるべく客観的事実を述べるようにしていきましょう。

文章で書くときは、「フロアの前で〇〇様がうつぶせになって倒れていた」「近くに車いすが置いてあった」というように、自身が見たままの事実を書いていきましょう。

単なる事実だけではなく、自身の「推測」を交えながら原因を書くときには、例えば「車いすから立ち上がろうとして転倒したものと思われる」のように推測だと分かるような文言を付け足しましょう。

推測による原因は、対処までの優先順位が低くなるため、事実と推測を区別することは重要です。

端的に記入する

5W1Hを意識して、一度目にして分かりやすい端的な文章で書いていきます。

5W1Hの記入例ですが、

- 夕方5時ごろ(いつ:When)、

- 〇〇様が(誰が:Who)、

- 車いすに乗って脱衣所に向かう途中の廊下(場所:Where)で、

- 車輪が落ちていたゴミに引っかかり、転倒しそうになった(どうした:How)。

のように、分かりやすく5W1Hが書かれているのが望ましいです。

丁寧なことばで、専門用語を避ける

利用者のご家族などに見せる可能性もあることから、誰が読んでも分かりやすいように書くことが大切です。

丁寧な言葉を用いて、なるべく専門用語を避けて書くようにしましょう。

例えば、介護に携わる方同士で会話をするときに、リハビリパンツのことを「リハパン」と呼んでいますが、ヒヤリハット報告書に書く際には「リハパン」と書くのではなく、丁寧に「リハビリパンツ」と書くようにして、誰が見ても分かるようにしておきましょう。

ヒヤリハット報告書を書く目的

ヒヤリハット報告書は単に記録に残るだけでなく、様々な効果を発揮します。

ここではその効果と目的、ヒヤリハット報告書の重要性について解説します。

利用者の安全確保・事故防止

ヒヤリハット報告書を書くことで、その原因が明確になります。

1人の利用者が経験したヒヤリハットは、そのほかの利用者にも起こる可能性が高いため、原因を明らかにすることがまず大切になります。

原因が分かった後は検証していきます。

検証することで次に起こるかもしれない事故を未然に防げるため、しっかりと丁寧に確認する必要があります。

検証で見つかった課題に対して、研修の実施、施設や設備の改善など具体的な対策を実施することで、同様の事故やヒヤリハットの再発を防ぐことができます。

支援者の情報共有

報告書をデータに残していくことで、スタッフ全体で情報共有がしやすい状況を作り出せます。

データを共有し合えることで、そのデータを使って新人教育もやりやすくなります。

互いにヒヤリハットの情報を共有することで、事故防止に対する意識が非常に高まりやすい環境になります。

情報共有と学習のサイクルを確立することは、組織全体が事故予防に向けた取り組みを持続的かつ効果的に進める最善の方法と言えるでしょう。

支援者の適切な介護の証明になる

ヒヤリハットの一つ一つ丁寧で正確に記録された報告書は、もし事故が起こった際にも、それまで適切な対応をしてきたうえで起こってしまったという証拠にも繋がります。

杜撰な対応をしてきたら評判は落ちて、マスコミからも取り上げられてしまうかもしれませんが、報告書による積み重ねられてきた証拠によって、支援者と事業者は守られることになります。

この点からも、報告書は丁寧に正確に書くことが求められます。

【2024年版】介護職向けのおすすめ転職サイト20選|求人数・評判を基に徹底比較

介護現場でよく見られるヒヤリハットの事例

以下では、実際に起きたヒヤリハットの事例をご紹介します。

入浴

1つ目の事例は、浴室内で滑って転倒してしまったというものです。

脱衣所と浴室の床の滑りやすさの確認不足と、流し忘れていた洗剤の泡が床にこぼれていたことが原因であり、滑り止めマットを敷くなどの対策が必要であると報告されました。

2つ目の事例は、髭剃りの介助中にカミソリで切り傷を負ったというものです。

利用者が解除中に動いてしまって、カミソリが横に向いてしまって傷をつけてしまったことが原因であり、髭剃りの介助中は顔に手を添えて動かないようにして行うと報告されました。

移動

1つ目の事例は、移動中に木の実や花を口に含んでしまったというものです。

元々認知機能の低下がある利用者であるにもかかわらず、スタッフの目の届かない状態を作ってしまったことが原因であり、空腹感を感じる時間帯には外出しないことと、できる限りスタッフが近くにいて付き添える状態を作ると報告されました。

2つ目の事例は、段差に車いすが引っかかってしまって転落しそうになったというものです。

車いすのスピードを出し過ぎていたことと、歩道の段差を確認していなかったことが原因であり、不整地である屋外ではスピードを緩める、歩道の段差を十分に確認していくと報告されました。

食事

1つ目の事例は、利用者が隣の人の食事を食べてしまったというものです。

重度の認知症の方をスタッフの目が届きにくいところに案内をしていたことが原因であり、スタッフが近くにいる席に案内するなどの対処をおこなっていくと報告されました。

2つ目の事例は、入れ歯をせずに食事を食べ始めたというものです。

入れ歯が装着されているかの確認を怠ったことが原因であり、食事前の確認事項として入れ歯があるかどうかのチェックをしていくと報告されました。

着替え

1つ目の事例は、靴下をはこうとして椅子から転落したというものです。

椅子に座った姿勢が不安定であったことが原因であり、靴下を履く・脱ぐといった行為に対して、前に倒れやすいことから座る姿勢を整えてもらうという報告されました。

2つ目の事例は、着替えの介助中に内出血を見つけたというものです。

どのタイミングで内出血を起こしていたかの確認が不十分であったことが原因であり、利用者自身がおこしたものか、スタッフの介助中に起きたかを少しでも分かるように、着替えのタイミングで皮膚の状態も確認していくと報告されました。

服薬

1つ目の事例は、朝と昼の薬のセットが間違えていたというものです。

薬の保管方法が他の時間帯と混合しやすい状態であったことと利用者本人の管理に移行したばかりで看護師のチェックができていなかったことが原因であり、内服管理ボックスを色分けして一目で分かるようにすると報告されました。

2つ目の事例は、薬を飲み忘れたというものです。

他の看護師がチェックをしていたと思い込んでいたことと、担当看護士が利用者に対して手渡しだけになっていたことが原因であり、薬の内服はダブルチェックをし、手渡しするだけでなく飲んだところまでも確認すると報告されました。

介護現場のヒヤリハットについてまとめ

- ヒヤリハットとは、重大事故に危うく繋がりかねないヒヤリとする状況のこと。

- ハインリッヒの法則とは、1件の重大な労働災害に対して、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハットがあるという経験則のこと。

- ヒヤリハット報告書をスタッフ間で共有することで、重大事故を未然に防ぐ。

ヒヤリハットの事例を報告書として挙げていくことで、利用者の事故を未然に防ぐことに繋がることがお分かりになったと思います。

ヒヤリハットに繋がる原因は様々であり、利用者が原因であることもあれば、支援者が原因であることもあります。

事前にヒヤリハットの情報共有を念密に行い、大きな事故に結びつかないようにしておくことが大切です。

万が一事故が起こったとしても、日々事故が起こらないための取り組みを行っていた証拠にも繋がるため、ヒヤリハット報告書の作成は支援者側にもメリットがあります。

毎回ヒヤリハット報告書を書くことは大変なことかもしれませんが、利用者も自分たちも守る重要性の高い仕事の一つなのです。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら