介護老人保健施設(老健)とは|施設の役割や入所条件・期間・費用まで全て紹介

更新日時 2023/11/30

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「介護老人保健施設ってどんな施設?」

「入所条件や費用、特徴について詳しく知りたい!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

介護老人保健施設(老健)とは、介護を必要とする高齢者に対して介護サービスやリハビリなどを提供し、自宅復帰への支援を行う施設です。

今回は、介護老人保健施設の特徴や入所条件、そして費用などについて詳しく解説していきます。

この記事を読めば、介護老人保健施設の基本的な情報について正しく理解することができるでしょう。

- 要介護1以上の認定を受けた65歳以上の高齢者を対象とした施設

- 自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心

- 入居時の初期費用は一切かからない上に、居住費や食費、介護サービス費は医療費控除の対象となっている

- 減免措置の制度があり、低所得者でも利用することができる

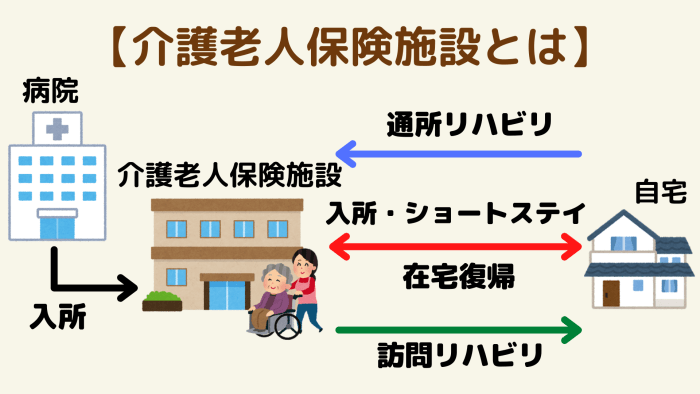

【イラストで役割を解説】介護老人保健施設とは

介護老人保健施設(老健)とは、要介護である高齢者の自立を支援し、在宅復帰や在宅療養支援などを行うための施設です。長期入院が明けてから自宅へ戻るまでの期間に利用されることが多くなっています。

また、介護老人保健施設(老健)は公的な施設のため介護保険が適用されます。

老健は厚生労働省によって「在宅復帰・在宅療養支援のための拠点となる施設」「リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設」として位置付けられており、入所すると介護や看護の他に医師のサポートなどを受けることが可能です。

地域に開かれた施設として、利用者のニーズにきめ細かく対応しており、次に挙げるような多角的なサービスの提供を行っています。

- 医師による医学的管理のもとで行われる医療ケア

- 作業療法士や理学療法士によるリハビリテーション

- 栄養管理・食事・入浴などの日常サービス など

さらに、夜間の対応体制が整っているという点も老健の魅力の一つです。医師や看護師などの専門スタッフの連携がとれており、利用者は昼夜を問わず安心して生活を送ることができます。

他にも、老健の魅力的な点として復帰のための支援が充実していることが挙げられます。居宅マネージャーとも密に連携しているため、住宅及び用具の準備などを筆頭に、在宅復帰を可能にする環境のアドバイスなどを行います。

また平成30年の介護保険法改正により、老健には「基本型」「加算型」「在宅強化型」「超強化型」「その他」の5つの区分が設けられました。中でも超強化型・在宅強化型・加算型は厚生労働省が定める要件のうち高い基準をクリアしており、とりわけ在宅復帰・在宅支援機能が高く認められています。

おすすめの民間介護施設はこちら!自宅に戻るためのリハビリが目的

上に述べたように、介護老人保健施設(老健)では高齢者の在宅復帰を目標としています。そのため、食事や排せつの介助等の介護サービスは提供されるものの、主な活動は自宅へ戻るためのリハビリテーションとなっています。

介護保険法第8条第28項では、「介護老人保健施設とは、要介護者であって主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定義されています。

医師が常勤している

老健の大きな魅力の一つとして、手厚い医療ケアを受けることができるという点も挙げられます。

老健では入所者100人あたりに1人以上の医師を配置する義務が存在し、医師が常勤、看護師に関しては24時間常駐していることも多いです。

そのため、利用者の医療ケアや健康管理、そして緊急時にも対応でき、高齢者は医学的管理のもと安心して生活を送ることが可能です。

なお、以下の動画では老健についてわかりやすくまとめています。ぜひこちらもご参考くださいませ。

介護老人保健施設の入所条件と手続きの流れ

では介護老人保健施設(老健)を利用できる人はどのような人なのでしょうか。ここでは老健の入所条件と手続きの流れについて解説していきましょう。

65歳以上で要介護1以上

老健は誰しもが利用できるというわけではありません。老健を利用するためには、介護保険法による被保険者である65歳以上の高齢者であり、なおかつ要介護認定で要介護1以上の認定を受ける必要があります。そして、その中でも特に病状が安定していて入院治療の必要がない、リハビリテーションを必要とする要介護者が対象となっています。

なお、特定疾病により要介護認定を受けていれば、40~64歳の高齢者でもサービスを利用することができます。

手続1 介護認定を受ける

老健施設へ入所できるのは要介護1以上の認定を受けている高齢者です。そのため、まずは要介護認定の申請を行い認定を受ける必要があります。要介護認定の申請は市区町村の窓口で行います。

要介護認定の申請手順は次の通りです。

- 市区町村窓口へ要介護認定の申請

- 訪問による認定調査

- 主治医意見書作成

- 一次判定・二次判定により要介護度を判定する

- 申請者への結果通知

申請後の手続きは上記の流れで進められ、要介護認定の申請から結果通知までは1ヶ月程度を要します。

ただし、認定後に入所申込をすれば必ず入所できるというわけではありません。申込から入所判定が出るまでに数週間を必要とするケースもあります。そのため、利用を検討している場合はできるだけ早めに手続きの準備を進めて施設の情報収集を行いましょう。

手続2 入所申し込みと面談

要介護認定を受けたら施設への入所申し込みを行います。入所申し込みは利用者や利用者の家族が施設に対して直接行います。

このとき、病院に入院している場合は医療ソーシャルワーカーに、在宅介護の場合はケアマネージャーにそれぞれ相談してから老健へ入所申し込みを行うと良いでしょう。医療ソーシャルワーカーもしくはケアマネージャーを介することで、その後の流れが円滑に進みます。

申し込みが済めば、その後本人や家族との面談を行います。ここでは、要介護度や本人の体の状況、そして生活の様子や医療ケアの有無など基本的な内容について確認されます。

手続3 書類提出と入所判定

面談が終わると必要書類を提出します。書類の内容は施設利用申込書、診療情報提供書もしくは健康診断書、病院や他の施設からの転院であれば看護サマリーなどです。

施設側は、提出された書類や面談の内容を基に、本人の健康状態や介護度を確認・審査して入所判定を行います。

入居の際には、要介護認定の他にも「伝染病などの疾患がなく、病気での長期入院などを必要としないこと」などの条件がありますが、各施設で入所条件は異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

手続4 契約・入所

書類や面談の結果、入所の判定が出れば入所契約を行います。契約後は具体的な入居日を決定し、サービスの利用が開始します。

入居日が決まれば、以下のように当日までにしなければならないことがいくつかあります。

- 重要事項説明書・管理運営規定・サービス一覧表・契約書などの書類を読み込む

- 不明点や負担な点を施設へ確認する など

このように、書類を事前に確認して不明な点を明らかにしておくことは、心の準備をする以外にも入居後のミスマッチを防ぐという面で非常に重要なポイントとなります。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

入居待ちの期間は短い

比較的安価で入居できる上、終身に渡って介護が受けられる施設として特別養護老人ホーム(特養)があります。

特養は非常に人気があり、全国に数十万人もの入居待機者がいます。その特養と比較して、比較的短い待期期間で入所できるという点が介護老人保険施設(老健)の魅力の一つと言えるでしょう。

病院に長期入院ができなくなることで、老健へ入所を希望する高齢者の数は増えています。それにも関わらず短期の待期期間で入所することができるのは、老健の入所期間が3~6ヵ月と限定されており、ベッドの回転数が早いというのが理由の一つとして挙げられます。

首都圏では老健の施設数が多く、その分待機者が少ない傾向があります。また、在宅復帰を強化しているかなどの特徴により、入所期間や回転数は異なります。これにより、老健ごとに待期期間も大きく異なってくるため、各施設の特色や待期期間についてはそれぞれ個別に確認しておくことが大切です。

おすすめの民間介護施設はこちら!老健で利用できる介護保険サービス

介護老人保健施設の活用方法は人によって異なります。ここでは、老健に入所して利用できるサービスについて詳しく解説していきましょう。

入所(施設サービス)

介護老人保健施設に入所すると、日常生活への復帰を目的としたサービスを受けられます。具体的なサービス内容は、リハビリや介護、看護・医療などです。

前述したように、要介護1以上の認定を受けた場合に利用でき、入所の期間は3~6ヵ月程度となっています。ほとんどの施設では、入所から3ヶ月を過ぎると、入所を継続する必要の有無について施設側から審査されます。この審査については施設の方針によって異なります。

老健へ入所した後は、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、介護職員のチームでサポートしてくれるため、安心して生活を送ることが可能です。

デイケア(通所リハビリ)

老健に通い、リハビリなどのサービスを受けることも可能です。この通所リハビリ(デイケア)では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専任スタッフが担当してくれます。

デイケアは自宅で療養している要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた高齢者を対象としています。

施設によっては自宅への送迎がサービスに含まれる場合もあります。他にも入浴や食事などのサービスを受けられる施設もあります。

ショートステイ

ショートステイ(短期入所生活介護)とは、短期間施設へ入所し介護や支援などを受けることができるサービスのことで、介護老人保健施設でも利用することが可能です。

介護をしてくれる家族や親族が病気になった場合や冠婚葬祭、その他の事情により一時的に家庭での介護が困難な場合に活用します。また、旅行や介護疲れのために介護から離れたい場合など、介護者のレスパイト(休息)のために利用するのもおすすめです。

ショートステイも介護保険の給付対象サービスであり、受けられるサービスについては入所の場合とほとんど変わりません。入所者と混じってリハビリや介護・看護などのサービスを受けることができます。

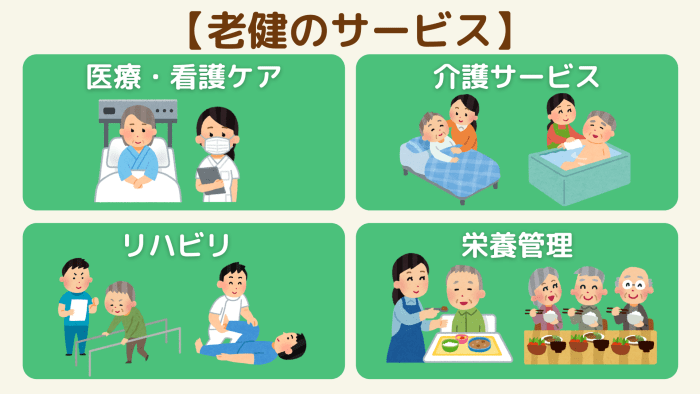

老健で提供されるサービス内容

ここでは介護老人保健施設(老健)で提供される具体的なサービス内容について解説していきましょう。

医療・看護ケア

老健には常勤医師が在籍しています。さらに、看護師が24時間常駐している場合も多く、看護師の配置についても特養より手厚くなっています。

インスリンの注射や胃ろうの経管栄養、たんの吸引にも対応しているなど、充実した医療体制の中で看護・医療ケアを受けることが可能です。

ただし、看護師の夜間配置は義務ではないため、日中のみの勤務となっている施設があります。その場合は医療行為がかなり制限されるため、夜間の医療行為が必要な場合は施設を選ぶ際に十分注意しておきましょう。

リハビリ

老健は、高齢者が早めに自宅での生活に戻れるように支援するための施設です。

そのため、ほとんど全ての老健でリハビリに特に力を入れています。リハビリの内容は、起き上がりやベッドから車いすへの移乗、歩行訓練など利用者の状態に応じて様々なものがあります。

基本的には、1週間で2回以上、1回あたり20〜30分ほどのリハビリを受けることが可能です。

介護関連

老健では、リハビリ以外にも高齢者それぞれの状況に応じた介助サービスを受けることが可能です。提供されるサービスには、身体介護・生活援助・食事の提供などがあり、具体的な内容には次のようなものが挙げられます。

- 身体介護:週に2回の入浴、おむつ交換、状況に合わせた排せつ介助、食事介助、着替え介助など

- 生活援助:定期的な居室の清掃やシーツ交換など

- 食事提供:利用者の状況に対応した介護食の提要

シーツに関しては施設側が洗濯してくれますが、着替えの洗濯については別途料金で外部委託するケースが多くなっています。もしくは家族が持ち帰って洗濯することも可能です。

食事・栄養管理

老健では、定員100名以上の場合、栄養士を1人以上配置することが定められています。それにより、老健での食事は毎日栄養士の監修によりしっかりと栄養やカロリーが管理されたものが提供されています。

それだけではなく、塩分制限の治療食や嚥下能力に応じた介護食(ソフト食など)という具合に、利用者の食事事情に個別対応してもらえるというのが大きな魅力の一つです。

様々な状態の高齢者が利用しているため、こうした食事の管理は非常に重要な役割を果たしているのです。

おすすめの民間介護施設はこちら!老健にかかる費用はどのくらい?

介護老人保険施設へ入居する際、入居一時金などの初期費用は一切必要ありません。必要な費用は月額費用のみで、平均的には約8~14万円程度となっています。

この月額費用の内訳は、居住費・食費・介護サービス費・サービス加算・その他費用となります。

この中で、居住費・食費・介護サービス費は医療控除の対象となっており、費用が戻ってきますが、洗濯代や娯楽代などのその他費用に関しては対象外となっています。そして、対象外となっている費用は全て実費で負担しなければなりません。

居住費に関しては、各施設ごと・個室のタイプごとで金額が異なります。さらに、2人部屋や個室などの場合は特別室料として差額のベッド代が加算されます。

減免措置を活用しよう

低所得者の方でも老健を利用できるように、所得に応じて減免措置(特定入居者介護サービス費)が設けられています。減免制度を利用することで居住費や食費などの経済的負担を軽減することが可能です。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)は、世帯全員が住民税非課税かつ預貯金等が1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)の人々を対象としています。負担限度額は所得段階や施設の種類、そして部屋のタイプなどに応じて区分けされます。

老健の人員配置は?

介護老人保健施設(老健)の人員配置は法令により細かく規定されています。リハビリ専門職員が在籍し、医療ケアも充実しているため、リハビリを継続的に受けたいと考えている人にはぴったりの施設です。

- 医師:入所者100人に対して1人以上常勤で在席

- 看護師・介護職員:入所者3人に対して1人以上

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:入所者100人に対して1人以上

- 介護支援専門員:1人以上

- 栄養士:入所者100人以上の場合、1人以上

- 支援相談員:1人以上

- 薬剤師:施設に応じて適当数

このように、非常に多様な職種のスタッフが連携しています。また、医療従事者が多いのが老健の特徴です。

そのため、在宅介護生活を改善するための手段や退院後の在宅復帰に向けた第一歩として、しっかりとしたリハビリを受けたいという人にはおすすめの施設だと言えます。

リハビリ専門職員と介護職員について以下の見出しで具体的に見ていきましょう。

リハビリ専門職員が必ず在籍

介護老人保健施設では、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士のいずれかを入所者100人に対して1人以上配置することが義務付けられています。このように、リハビリ専門のスタッフが必ず在籍しなければならないという点は特養や介護療養型医療施設にはない魅力だと言えるでしょう。

リハビリ専門スタッフは、入所者の状況に合わせてリハビリテーション計画を作成し、実行する役割を担います。リハビリは1回で20~30分程度の時間を要し、入所者1人に対して週2回以上行われます。

介護職員が多め

介護老人保健施設は、入所者と看護・介護職員の割合が「3:1」と定められており、介護職員が多いという特徴があります。入所者が100人いれば33人もの介護職員が配置されることとなるのです。

このとき、看護職員人数は看護・介護職員の総数のうち7分の2程度、介護職員は総数のうち7分の5程度を標準としています。

医療行為などは看護職員によって行われ、身体介護や生活援助などは看護・介護職員が状況に応じて担当します。

おすすめの民間介護施設はこちら!老健の施設設備

介護老人保健施設(老健)の設備についてですが、機能訓練室が非常に充実しているという点が魅力として挙げられます。入所者の在宅復帰を目標としているため、リハビリに取り組む際に必要な器具が充分に取り揃えられています。

居室の形態には「従来型個室」「従来型多床室」「ユニット型個室」の3タイプが存在します。

施設によって居室のタイプは異なりますが、多くの場合が従来型多床室となっています。特別養護老人ホーム同様に、ユニット型個室への切り替えが行われていますが、あまり進んでいないのが現状です。

居室の広さ・人数は?

前述したように、居室には3タイプあります。それぞれの特徴は次のようになっています。

- 従来型個室:一つの部屋を1人で利用する

- 従来型多床室:大きな部屋を2~4人が共同で利用する

- ユニット型個室:個室を10人ほどで共有する生活設備がセットになっている

また、部屋の広さは居室タイプによって次のように義務付けられています。

- 個室:10.65㎡以上

- 定員2~4人の多床室:8㎡以上

居室の設備としてはベッド・タンス・ナースコール・エアコンなどがあり、基本的に共有となっています。

居室を個室化する動きは、長期入所前提の特養では推進されていますが、老健については進んでおらず多床室がメインとなっています。

共有スペースも充実

老健では、居室の他に下に記した共有スペースの設置を義務付けられています。

- 診察室

- リビング

- 食堂

- 浴室

- レクリエーションルーム

- 機能訓練室

- トイレ

- 洗面所 -サービス・ステーション

- 調理室

- 洗濯室または洗濯場

- 汚物処理室

老健ではリハビリに力を入れており、入所定員数によって最低面積が決められるようになっています。さらに機能訓練室には、マッサージをするためのベッドや歩行訓練の為の平行棒・階段、そして筋力強化や関節可動域改善を目的とした運動療法機器など、リハビリに必要な機器が充実しています。

老健のメリット

介護老人保健施設(老健)を利用することによってどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは主なメリット4つについて紹介していきます。

民間施設より安い

老健を利用するメリットの一つに、経済的負担を軽減することができるという点が挙げられます。

老健は公的な施設であり、入所時には入所一時金等の初期費用が一切かかりません。その上、介護保険の適用により介護サービスの自己負担額は1~3割に抑えることができます。

また、月額費用は15万程度の施設が多く、民間施設である有料老人ホームなどと比較すると低額で利用することが可能です。

さらに、低所得者の負担を軽減するために、住居費や食費などの費用軽減措置も適用することができます。このように、他の施設と比較して安価に利用できるため、多くの人が利用しやすい施設だと言えるでしょう。

医療ケアが充実

これまで見てきたように、医療ケアが充実している点も老健のメリットとして挙げられるでしょう。

看護師によって医療ケアを受けることができるため、医療依存度の高い胃ろうの経管栄養・酸素療法・酸素吸入などの医学的処置が必要な高齢者でも問題なく入所することができます。

また、薬剤師の配置も義務化されているため、施設で薬を処方することも可能です。

介護度が低くても入居可能

老健への入所は要介護1以上の認定を受けた高齢者を対象としています。そのため、要介護3以上を入居可能とする特別養護老人ホームと比較すると、入居条件が緩いといえます。

介護度が軽度な要介護1や2の状態であっても入居可能な点は、メリットの一つだと言えるでしょう。

また、同じ公的な施設である特別養護老人ホームと比べても入居待機期間が短く済みます。このように、公的介護施設の中でも入居難易度が低い点も、利用者にとっては嬉しいポイントとなっています。

質の高いリハビリサービス

老健の最大のメリットは質の高いリハビリサービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士など多様な職種が抜群のチームワークで連携をとり、利用者の在宅復帰を目指してサポートしてくれます。

高齢者それぞれに合わせた個別プログラムが作成され、それに基づいた機能訓練を受けることで機能の回復を図ります。備えられているリハビリ器具も上質な物が多く、適切なリハビリをサポートしてくれます。

老健のデメリット

ここまで介護老人保健施設(老健)の魅力やメリットについて紹介してきましたが、老健にはデメリットも存在します。

この見出しでは、老健を利用する5つのデメリットについて紹介していきましょう。

入所期間が限定的である

終身での入居を前提に施設を探している場合は老健の利用は向いていません。老健は在宅復帰を目的とした施設であり、入所期間は原則3ヵ月と定められているからです。

入居期間が限定されているため、特別養護老人ホームへの入居待ち期間として利用している人も少なくはありません。

しかし、実態としては「自宅での受け入れ態勢が整っていない」「リハビリをしていても目標の状態まで回復していない」などの理由から、1年近く自宅へ復帰できないケースもあります。

生活支援サービスは充実せず

老健では、リハビリの他にも入浴介助や排せつ介助などの身体介護サービスを受けることができます。ただし、洗濯や買い物代行などの生活支援サービスに関しては提供していない場合もあり、あまり充実したサービスを受けることができないことも多いのが現状です。

例えば着替えの洗濯物がある場合、家族の人が持ち帰って洗濯するか外部業者に依頼をするケースが多く見受けられます。

手厚い医療ケアや機能訓練の充実とは異なり、生活支援サービスについてはあまり期待はできない部分でしょう。

イベントやレクはやや不十分

老健ではリハビリに力を入れているので、イベントやレクリエーションはあくまでも機能訓練の延長として位置づけられています。

そのため、楽しさを追究したレクリエーションやイベントなどは実施していないというのが残念なポイントとして挙げられます。

レクリエーションやイベントは、場合によっては高齢者の生活の質の向上にもつながります。そのため、施設に居ながらQOL(生活の質)の向上を最優先に求めたいという人は、介護老人保健施設よりも有料老人ホームの方がおすすめです。

老人ホームのレクについては、以下のページでも紹介しています。

高齢者レクリエーション21選|面白くて盛り上がるレクや道具なしでできるゲームも紹介

内服薬の制限がある

介護老人保健施設には常勤の医師、そして薬剤師がいます。そのため、施設内で薬を処方することが可能です。

しかし、老健に入所している間は医療保険の適用を受けることができません。そのため原則介護保険の範囲内で医療サービスを利用しなければならず、薬に関しては施設側の介護報酬で賄う必要があります。

老健では医療費が施設負担になる上に、薬についても施設側の負担となります。そのため、内服薬が多い人や高認知症薬など高額な薬を継続的に利用する必要のある高齢者は、入所できないケースも多いです。

多床室に回される可能性大

老健の居室は、多くが2~4人で共同利用する多床室となっています。その中でも特に4人部屋が多く、個室や2人部屋を利用する際には特別室料が加算されます。

多床室を利用する場合にはいくつかのデメリットが生じます。一つ目のデメリットとして、プライバシーの確保が難しいということが挙げられます。

もう一つのデメリットとしては、孤独を感じるケースが多いと言うことが挙げられます。

多床室では数人が同じ部屋で生活する分寂しさを感じないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。医療経済研究機構によると、「多床室の入居者は会話が少なく、他の入居者に背を向けている割合が多い」という研究結果が出ています。

つまり、「大人数で一つの部屋を利用しているから寂しくない」とは限らないのです。

近くの老人ホーム・介護施設を探す!老健施設を選ぶ前におさえるポイント2選

ここまで、介護老人保健施設(老健)の特徴や費用、メリット・デメリットについて解説してきました。では、実際に老健を選ぶときにはどのような点に注意しなければならないのでしょうか。

実際に施設に訪れ、雰囲気を確認する・施設に対する質問や疑問を明確にするなど、よく取り上げられるもの以外の2つのポイントについて紹介します。

在宅復帰率をチェック

施設を選ぶ際には在宅復帰率をチェックしましょう。在宅復帰率は「自宅へ早く戻りたい」「リハビリを集中的に頑張りたい」と考えている高齢者やその家族にとって、施設選びの一つの指標となります。

在宅復帰率に関しては、数値が明確に公表されている場合もあるため、実際に施設に問い合わせてみることをおすすめします。

また、施設を見学する際は利用者の対応だけではなく、スタッフ同士のチームワークについても確認しておきたいポイントです。入居者に対し、どれくらい真摯に向き合って対応しているのかを自分の目で確認するようにしましょう。

看取りの方針と状況を確認

老健施設によって、看取りの方針は大きく異なります。

全国老人保健施設協会による老健のターミナルケアに関する調査結果は次の通りです。

- ターミナルケアは老健の役割であると答えた施設:44%

- ターミナルケアは老健の役割ではないと答えた施設:21%

上記のように、ターミナルケアに関する考え方は施設によって異なります。そのため、看取りまでを希望とする場合は担当のケアマネジャーや自治体の介護相談窓口に相談をして、その施設に入所するのが良いか判断する必要があるでしょう。

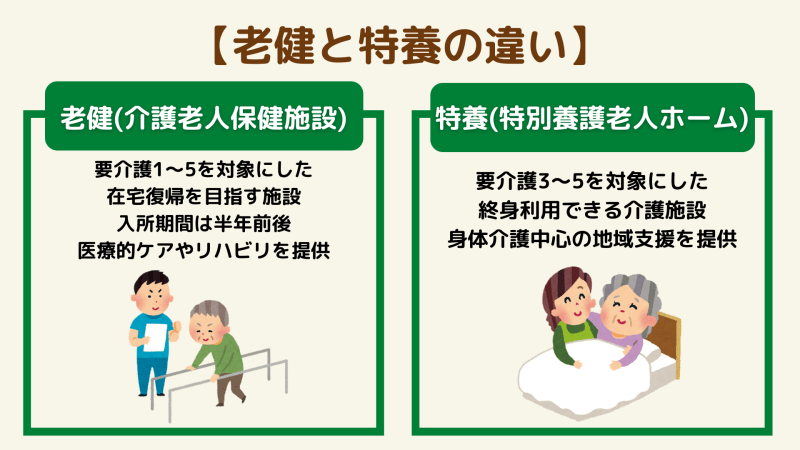

老健と特養の違いとは?

介護老人保健施設(老健)と特別養護老人ホーム(特養)は、どちらも介護保険を利用して介護サービスを受けられる公的な施設介護サービスです。しかし、入所条件や期間、サービス内容は大きく異なります。ここでは両者の違いについてまとめていきましょう。

2つの施設の大きな違いとして施設が担う役割が挙げられます。

老健はリハビリなどを受けながら在宅復帰を目指す施設であり、入所期間が3~6ヶ月程度と制限されています。

それに対し、特養は介護サービスや生活支援をを受けながら長く入所する施設で、終身利用が可能になっています。要介護3以上の中度~重度の高齢者が利用しており、寝たきりなどの介護にも対応しています。

また、日々のサービス内容にも違いがあります。医療ケアとリハビリを中心とした老健に対し、特養では安定した日常生活とそれを支援するための介護が優先的に行われています。これは、最終的に施設を退所し、自宅復帰を目指しているかどうかの違いだと言えるでしょう。

また、老健は入所期間が決まっているため、待期期間が短いというメリットがあります。対して特養は、介護サービスが充実していること、入所期間が設けられていないことから人気が高く、待機者が多い傾向にあります。

全国で数十万人が入居待ちしている特養と比較すると、老健の方が入所難易度は低いと言えるでしょう。

特養と老健はそれぞれに異なる目的を持つ施設なので、要介護者の状態や家庭状況に合った施設選びを心がけたいですね。

民間の介護施設と比較すると?

入所施設を選ぶ際には、公的施設である老健や特養だけでなく、民間の有料介護施設も検討することになります。

ただし、民間の介護施設は公的施設よりも費用が高いというデメリットがあります。

老健には入居一時金がなく、月額利用料も民間施設と比較して安く設定されています。

一方で有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)といった民間施設は、高額な入居一時金が設けられている場合があります。

また、月額利用料も公的施設に比べて高く設定されている場合が多いので、経済的な負担が大きくなってしまう点には注意しましょう。

一方で、民間施設でも24時間の医療サービスを提供する体制が整っている場合が多く、さらに公的施設よりもレクリエーションやイベント、娯楽などのQOL向上のための活動が充実している施設も多いです。

このように、民間施設でも充実した介護体制のもと活き活きと過ごせる環境が整備されているので、老健以外の選択肢としてぜひチェックしてみてください。

近くの有料老人ホーム・サ高住を探す!介護老人保健施設(老健)の利用がおすすめな人

老健は65歳以上かつ要介護1以上の方の利用を対象としています。

老健の目的も踏まえて考えると、以下のような方に特に適した施設だと言えるでしょう。

- 在宅への復帰を希望している方

- 短期的に、専門スタッフによるリハビリテーションを受けたい方

- 施設内でレクリエーションやイベントを楽しみたい方

- 要介護度は低いものの、施設入所を希望する方

- 介護だけでなく医療ケアも必要とする方

老健は入所される方の要介護度がそこまで高くないこともあり、レクリエーションやイベントが頻繁に開催されているところもあります。

一方で、日常生活サービスが必ずしも整っているとは限らない点には注意が必要です。

医師常勤により医薬品の処方や医療措置が可能なだけでなく、リハビリができる時間も存在します。

また、在宅復帰を目指すにあたり、在宅復帰率は施設選びの重要な要素となりますので、施設への問い合わせをぜひしてみると良いでしょう。

介護老人保健施設についてまとめ

- 要介護1~5の認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、自宅へ戻るための支援を必要とする者を対象とした施設

- 医師が常勤・看護師が24時間常駐・薬剤師が在籍など、医療ケアが充実している

- 専門のスタッフによる質の高い機能訓練を受けることができる

今回は、介護老人保健施設(老健)に関する基本的な情報について解説しました。

老健は在宅復帰に向けた支援やリハビリテーションなどを提供する高齢者入所施設の一つです。医療ケアや機能訓練が充実しており、初期費用なく入所できるのが特徴です。老健には様々なメリットがありますが、反対にプライバシーの確保が難しいなどのデメリットも存在しています。

高齢者の入所施設としては、同じ公的施設である特別養護老人ホームや民間施設の有料老人ホーム・サ高住など様々あります。それぞれの施設の特徴を理解し、利用者や家族に合った施設を選択することが大切です。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら