終末期医療(ターミナルケア)とは?費用や問題点・準備すべき事項まで徹底解説

更新日時 2023/12/03

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

矢野 大仁 先生

「終末期医療(ターミナルケア)って何?」

「費用や問題点は?どんな準備をすべきなの?」

などと疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

終末期医療(ターミナルケア)は、高齢化が進行し、がんが「国民病」と化している現在の日本において、重要性および注目度が増している医療・ケアです。

今回はそんな終末期医療について、定義や費用、問題点などを詳しく解説します。

どんな準備をすべきなのか、どんなポイントに気をつけるべきなのかなどもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

- 末期がん患者などが数ヶ月の余命を平穏に暮らすためのケア

- 延命治療を差し控え、疼痛や不快症状を可能な限り緩和する

- 問題点は日本の「家族」文化にある

終末期医療(ターミナルケア)とは?

終末期とは、老衰や疾病、障害などの進行によって、あらゆる医療がすでに効果的でなく、余命が数ヶ月以内と判断された後の時期を指します。

その終末期に行われる医療が、すなわち終末期医療、ターミナルケアです。

終末期医療では基本的に延命を目的とした治療は実施されず、身体や精神の苦痛を除去すること、そして生活の質(QOL)の維持または向上を目指した処置がなされます。

ちなみにターミナルケアの起源は1960年代のイギリスにあります。そこから欧米各国に普及していき、日本でも1980年代頃から少しずつ定着していきました。

現在は病院や介護施設、自宅などでこの終末期医療が行われています。厚生労働省は平成30年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定し、終末期医療に関する様々な指針を明示しています。

終末期医療に似た概念

終末期医療に似た概念としては、以下のような事柄が挙げられます。

緩和ケア

緩和ケアは、生命を脅かす疾患による問題に直面している本人及び家族の生活の質を疼痛などに対応することで向上させるケアのことを指します。

苦痛を和らげることに焦点を当てるものであり、とりわけ医療的な方法が選択されるのが一般的です。それは病気の進行度と関係なくガン治療と並行して行われます。

ホスピスケア

ホスピスケアは、治療の望めない終末期に患者とその家族の苦痛を最小限にすることを目的に行われるケアです。

ちなみに「ホスピス」という名は、1967年にイギリス・ロンドンで創設された末期がん患者の苦痛除去を目的とした施設から来ています。

その施設では、専門家がチームを組んで、患者の痛みを和らげるためのケアが実施されてきました。

看取りケア

看取りケアとは、疾患によらず、苦痛を与えるだけの延命治療ではなく人間らしく死を迎えることを支えるケアを指し、主に在宅や介護施設などで最期を迎える方に施されることが多いです。

具体的には患者に安らぎを与え、意識のない状態に陥ったとしても、最期まで身体介助や声かけなどが行われます。

この看取りケアを実施するにあたっては、何か特別な知識やテクニックを要するというわけでは必ずしもありません。

例えば、残されたわずかな時間に楽しく会話し、思い出話に花を咲かせるのも立派な看取りケアです。

看取り介護についてより詳しくは以下のページをご覧ください。

看取り介護とは?「看取る」の定義や終末期医療との違い・介護施設でのケアまで解説

エンドオブライフケア

エンドオブライフケアにおいて、「エンド」は「おわり」、「ライフ」は「いのち」を意味します。

エンドフブライフケアは、誰しもがいつかは経験するいのちのおわりについて考える人が、彼または彼女らしく生きられるように支援するケアのことです。

このケアはほかと違って年齢や健康状態、診断名などを問いません。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

終末期医療の詳細な内容

終末期医療の目的は、第一に精神的ないしは身体的苦痛を取り除くことです。

具体的にはモルヒネなどの医療用麻薬や鎮痛剤を用いて、患者から痛覚を取り除くというような処置が行われます。

また通常患者はアルコール類やタバコ類の摂取を禁止されるのが普通ですが、生活の質の維持・向上を目指して、それらを認めるホスピスもあります。

治療を目的としていないことから、ほかの患者に迷惑をかけない限りはほとんど一切の行為を許容する施設もあって、そのあり方はところによって様々です。

以下ではそんな終末期医療を、身体面のケア・精神面のケア・社会的ケアの3つに分けて詳しく解説します。

身体面のケア(主に医療従事者が担当)

終末期癌患者の症状とその時期を調べた報告によると、疼痛は数ヶ月前から認めるものの、その他の症状は少なくある程度の日常生活が送れます。

しかし1ヶ月前後から全身倦怠感、食思不振、呼吸苦、不眠などが急速に増え、精神面に悪影響を与えることもしばしばあり充分な症状緩和が望まれます。

終末期医療における身体面のケアでは、主にその痛みを取り除く、もしくは和らげるための投薬などが行われます。

また食事や水分を摂取するのが難しくなった場合には、食べやすいように料理を細かく刻んだりすりつぶしたりといった工夫がなされることも多いです。

体に通したチューブから食べ物を送り込む「経管栄養」や、胃に開けた小さな穴から食べ物を注入する「胃ろう」などの処置もあります。

経管栄養とは|詳しい特徴・手順から胃ろう・経鼻経管栄養の概要まで徹底解説!

胃ろうとは|介護方法やデメリット・注意点まで全て解説!

さらに自力での動作が困難になってきた場合には、「褥瘡(じょくそう)」、いわゆる「床ずれ」を防止するためのケア、できてしまった褥瘡に対処するためのケアも必要です。

加えて、状況によっては酸素吸入や点滴などの処置も実施されます。

精神面のケア(医療従事者とご家族が担当)

死を目前に控えた患者さんは、死に対する不安や恐怖、遺される家族への心配などから精神的に不安定になる場合があります。その場合、ネガティブな感情に寄り添い、できるだけ心穏やかに過ごせるようにサポートする精神面のケアも必要です。

このケアの方法としては、例えば、ベッド周囲の環境を、本人が落ち着けるようなもの(家にあったインテリアや家族の写真など)を置くなどして整えていくことが挙げられます。

またお気に入りの音楽をかけたり、思い出の詰まった品や大切にしている物を側に置いたりして、本人にとって満足度の高い空間づくりを心がけることも有効です。

なお、患者さんの中には周囲に対して申し訳ないという感情を抱いてしまう方もいます。特に家族を支える立場にいた方、職場で重要なポジションに就いていた方、社会的責任の大きな地位にいた方などは、その傾向が強いでしょう。

そのような場合、患者さんが気を遣わないように心掛けたり、孤独感を覚えてしまうことのないように工夫したりするなどの配慮が必要です。

ちなみに以上で解説した精神面のケアは、家族でも行うことができますし、ボランティアの方がサポートしてくれる場合もあります。

社会的ケア(ご家族や専門家が担当)

ターミナルケアを受ける場合に、心配の種となることが多いのが費用の問題です。この問題で思い詰めてしまうことがないように、「医療ソーシャルワーカー」や家族によって行われる心理的・社会的援助のことを社会的ケアと言います。

この社会的ケアには、遺産相続や遺品整理の支援も含まれます。

終末期医療の対象者は?

終末期医療は、「筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)」や「筋ジストロフィー症」、「認知症」、「がん」の進行、老衰などで、医療の効果が期待できず、余命数ヶ月と判断される患者さんを対象に検討されることが多いです。

しかし、余命が長くないと判断されれば、必ず終末期医療が実施されるわけではありません。患者さんやその家族が治療や延命目的の医療行為を希望した場合は、そうした処置が優先されます。

終末期医療はどこで受けられるの?

終末期医療は、一般病院の内部にある緩和ケアを専門とする病棟や療養型病院、老人介護施設、障害者介護施設、ホスピスなどで受けられます。 終末期医療を実施するか否かの判断には、第一に患者さん本人の意思が尊重され、本人の意思表示が難しい場合には、本人の希望の推定を踏まえ家族の意思が尊重されることになっています。 また患者さん本人や家族が自宅での最期を希望する場合は、訪問医療や訪問看護などによって在宅での緩和ケアが実施されることもあります。

病院で行われるターミナルケア

病院でもターミナルケアは、一般的に「ホスピス」と呼ばれる緩和ケア専門の病棟で行われます。この場合のターミナルケアは、前述した「ホスピスケア」と同義です。

本人の気持ちを重んじ、残された日々を平穏に過ごしてもらうことを理念として、身体的な苦痛へのケアのみならず、精神面のケアも併せて行われます。

日本ホスピス緩和ケア協会によると、2020年11月の時点で、緩和ケアのための病床数は全国で累計9267床、施設は453あるといいます。

また緩和ケア病棟でない一般病棟でターミナルケアを実施する「緩和ケアチーム」も存在しています。これは医師や看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、心理職、栄養管理士、理学療法士、作業療法士などで構成されるサポートチームです。

ただし、この緩和ケアチームの設置数は、2020年11月の時点で全国に493箇所だけであり、数としてはまだまだ十分とは言えません。

病院でのターミナルケアが難しい場合もある

昨今、緩和ケアの対象の方が看取り前提の療養型病院などに入るのは難しいという現実があります。

また在宅介護や介護施設入居ができなかった場合に病院に入るという「社会的入院」も、近年では同様に困難です。

介護施設で行われるターミナルケア

ホスピスだけでなく、介護保険の施設サービスを提供する特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの介護施設でもターミナルケアは行われています。

「看取り加算」の算定要件を満たしている施設であれば、看取りを前提とした入居も可能です。

介護施設で看取りを実施するには、医療施設との連携や十分な職員の配置、居室設備の充実など、体制づくりがきちんとしていなければいけません。

体制がいまひとつですと、良質なターミナルケアおよび看取りが行われない可能性もあります。また介護施設でターミナルケアを受けていたものの、容態の悪化を理由に病院へ搬送され、結果的に介護施設での看取りが実施されないケースも少なくありません。

ターミナルケアで後悔しないためには、入居契約を結ぶ以前に終末期の対応について施設側に詳細な確認を取り、納得した上で入居を決めるのがおすすめです。

なお、待機者の数が多い施設の場合、入居できるまでに相当な時間がかかってしまうこともあるので注意しましょう。とりわけ特養ではそのようなことがしばしばあります。

【イラストで解説】特別養護老人ホーム(特養)とは?特徴や費用・入所条件まで紹介!

在宅で行われるターミナルケア

在宅でのターミナルケアは、必要に応じて医師や看護師の訪問を受けながら、自宅で余生を過ごすという形式です。

高齢化の影響もあって医療費が増大し、介護施設の数も不足傾向にある昨今、国は自宅での看取りを重視する方針を打ち出しています。そのため、今後在宅のターミナルケアはより一層普及してくるでしょう。

在宅でターミナルケアを行う場合は、他の方法よりも費用は抑えられるものの、その分家族にかかる負担は大きくなります。

そのため、介護負担を少しでも軽減するために、医療・介護が連携したサポートを利用したり、家族同士が協力したりすることが重要です。

病状が悪化した場合の対応について

ターミナルケアでは、酸素吸入や点滴などの処置が必要になることもしばしばあります。そうなると家族だけでの対処は困難なので、医師や看護師の訪問頻度を増やしていくことになります。

また寝たきりになった場合、ベッドでの体勢が良くないと数時間で床ずれができてしまうので、それを防止するような対応をしなければなりません。床ずれが悪化すると苦痛を伴うことから、終末期のQOLを著しく低下させてしまうこともあります。

そうならないためには、数時間おきに体の向きを変えるなど、介護者による早め早めの対応が重要です。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

終末期の準備は?

終末期の準備というと、遺言書や相続、墓など、死後のことばかり連想する人も少なくありません。

もちろん死後の準備も重要ですが、より大切なのは死に向かいつつ生きている現在のことであると言えます。

このような観点を踏まえ、以下では終末期の準備について知っておくべきことについて詳しく解説します。

終末期準備はいつから始めるべき?

加齢とは、機能が低下していく過程であると考えることができます。その変化を緩やかにしたり、急激な悪化を防止したりすることは可能ですが、機能低下そのものを止めることはできません。

以上を考えると、これまでよりも少し具合が悪くなってきたなと思った時点が、最悪の事態を想定する良いタイミングだと言えます。

幸い、昨今は医療技術の進歩や優れた新薬の開発のおかげですぐさま最悪の事態に発展することはレアケースですが、備えあれば憂いなしです。

意思決定の心構え

終末期の理想を考える際は、その実現を誰に託すかということもあわせて考えなければなりません。

自分が寝たきりになって明確な意思表示ができなくなったときのことを想像し、その際に自分の生に関する決定を誰に託したいかを考えてみましょう。

誰に託すか、誰に希望を伝えるかということがはっきりすれば、終末期の理想に対するイメージもはっきりしたものになってくるはずです。

どこでターミナルケアをおこなうか決める

終末期を考える上で重要なのは、どこで最期を迎えるかということです。本人が意思決定ができる状態であれば、まずは本人と家族でこの点について決定することが大切だと言えます。

その際に考慮すべきなのは、本人がどこで過ごすことを希望しているのか、一緒に過ごす家族がその希望に対応できるのかといった事柄です。

また本人の希望に沿えるような性質のサービスがあるか、時間的・経済的な無理はないかといった観点の重要でしょう。

なお、本人が意思決定をするのが困難な状況下であれば、以上のことについて家族でよく相談し、より良い決定に至るのが理想的です。

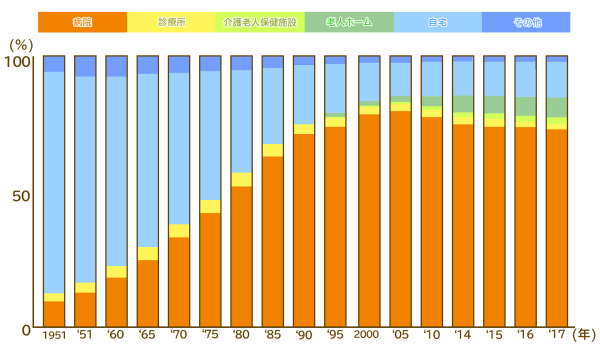

7割以上の人が病院で「最期」を迎える

厚生労働省の「人口動態統計」によると、2017年に亡くなった人のうち、病院などの医療機関で最期を迎えた人は全体の74.8%にも上ります。一方で自宅で亡くなった人は13.2%しかいません。

自宅で最期を迎えたいと望む方はたくさんいますが、残念ながら、その希望の多くが叶えられていないのが現状です。

ちなみに1951年当時は、状況は全く反対でした。当時、医療機関で亡くなった人の割合は11.7%、自宅でなくたった人の割合は82.5%だったのです。

そのような状況から医療機関で亡くなる人の数がだんだん増えていき、1976年に両者の割合は逆転しました。そして1999年になると、医療機関で最期を迎える人が全体の8割以上というような状況になったのです。

欧米各国に目を向けてみると、医療機関で亡くなる人の割合は5割程度なので、日本は「病院死」の割合が比較的高めであると言えます。

延命措置をするかどうか決める

ターミナルケアに移行した際の医療方針、特に延命治療をどうするかということについても考えておかなければなりません。

具体的には食事が困難になったときに点滴や経管栄養は行うのか、急変時には心肺蘇生の処置をするのかなどについて検討しましょう。

また在宅でターミナルケアを行う場合は、緊急時に搬送をするのかも決めておく必要があります。

このように医療やケアの方針やどのような生き方を望むのか等を、本人・家族・医療スタッフで繰り返し話し合う”ACP(アドバンス ケア プランニング)”が重要視されています。

また、こうした内容は本人の意思決定が可能なうちに考えておくのが賢明ですが、それが難しい場合は、家族で十分に議論をすることはもちろん、急な事態での混乱を避けるために、意思決定の代表者を決めておくことも忘れてはいけません。

終末期医療の費用は?

ここからは終末期医療の費用について解説していきます。

終末期医療の自己負担額

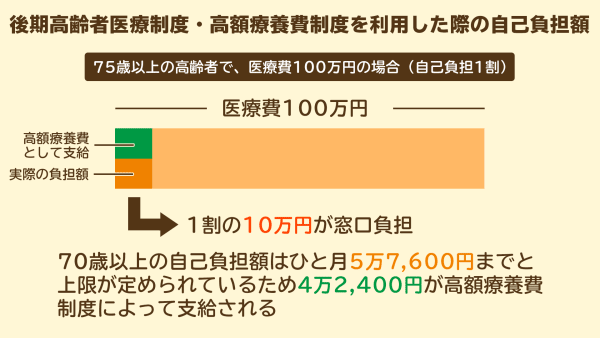

終末期医療も基本的には医療保険制度に準じます。 たとえば後期高齢者医療制度では、75歳以上の後期高齢者の自己負担割合は世帯所得に応じ1−3割負担だと定められています。終末期医療にかかる費用についても、それと同様です。

また手術や入院の場合の医療費について不安になる方もいるでしょうが、過度な心配は不要です。

医療費に関しては、70歳以上の自己負担額は1割負担の方で1ヶ月で57,600円まで、外来では18,000円までと上限が決まっています。よって終末期医療の本人負担額がそれら以上になることは基本的にありません。これは厚生労働省の「医療費の一部負担(自己負担)割合について」でも言及されています。

入院してケアを受ける場合

厚生労働省から「緩和ケア病棟」の承認を受けている病棟で緩和ケアを受ける場合、入院費は治療内容にかかわらず一律で、施設基準や期間で以下のように定められています。

- 30日以内:1日48,260−50,510円

- 31日以上60日以内:1日43,700−45,140円

- 61日以上:1日33,000-33,500円

※ここに1日3食分の食事医療費(特別対応費用がかかることがあります)が加わります

なお、令和2年時点での情報ですが、上記の費用には健康保険が適用されるため、実際の負担額は上記の1〜3割です。ただし、個室を使う場合は別途料金がかかることもあります。

またターミナルケアは「高額療養費制度」の対象です。この制度では、医療費の負担が大きくなりすぎないように、ひと月あたりの上限額を超えた金額については支給が受けられます。

この高額療養費制度がすぐに使えるよう、あらかじめ健康保険組合や協会けんぽの事務所で「限度額適用認定証」を交付してもらっておくのがおすすめです。

在宅療養をする場合

在宅でターミナルケアを行う場合、主に以下のような費用が必要になります。

- 在宅医の往診費:1回2万円〜3万円前後

- 訪問看護費:1回1万円前後

- 介護に必要な費用:ベッドやポータブルトイレ、車イスのレンタル、訪問介護など

在宅療養の場合、利用するサービスや医師・看護師の訪問回数によって金額が変わってきます。なお、往診や訪問看護は医療保険の適用対象なので自己負担は1〜3割、なおかつこちらも高額療養費制度の対象です。

また介護サービス等については介護保険が適用され、こちらも1〜3割の負担で済みます。ただし、事業所によっては訪問時の交通費や各種書類の発行費などが請求されることもあるため、事前に費用の詳細を確認しておきましょう。

その他の施設の場合

有料老人ホームなどでもターミナルケアは行われています。その場合、かかる費用は施設ごとに様々なので、やはり事前に詳しく確認しておくのがおすすめです。

ちなみにターミナルケアを実施する介護施設は、所定の条件を満たせば「看取り介護加算(終末期加算)」を算定できます。

医師がターミナルケアが必要との判断を下し、家族もそれに同意すれば、死亡日から45日間を限度に遡って、死亡日以前31−45日は72単位、死亡日以前4〜30日は144単位、死亡日前日・前々日は680単位、死亡日当日は1,280単位(2021年4月現在)の加算が付きます。

介護施設で看取りを行う場合、経験のあるスタッフが1人の入居者のために集中して尽力することになるため、それに伴う施設側への負担を評価する仕組みとして、この看取り介護加算が設けられているのです。

なお、利用者の負担額としては、通常の介護保険サービスと同じく、1〜3割の負担になります。

体を健康に保つことで医療費が抑えられる

例えば、脳血管疾患は入院が長期化しやすく、治療費も高額になりやすい病気です。平均入院日数は100日以上、治療費は300万円前後とも言われていますが、患者本人の自己負担額はその1〜3割です。また自己負担額が所定の限度額を超過した場合、「高額療養費」とみなされ、医療保険から給付を受けることができます。実際に負担する医療費が法外に高くなるということはありません。

しかし、重篤な病気で入院し、その後ターミナルケアに移行すると、やはりそれなりのお金が必要になります。余生および終末期の出費をできるだけ抑えたいと考えるならば、心身を健康に保つ心がけをするのがおすすめです。

月並なことですが、栄養バランスの良い食事を取り、日常的に運動する時間を作るなど、生活習慣に留意し、健康を維持しながら老後の生活に入れるように努めましょう。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

終末期医療のポイント

余命宣告を受けた人の心理は、「否認」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」という5段階のプロセスを辿ると言われています。

「否認」から「抑うつ」までのタームには、「どうして自分が」という怒りの感情や避けられぬ死へ対抗しようとする情動、その他恐怖、不安などが言動として表現されます。

本人はもちろん、家族などの周囲の人たちにとっても苦しい時期ですが、そうしたプロセスがあることを理解した上で、本人がより良く心の中を整理できるようにサポートしてあげることが重要です。

なお、一番最後の「受容」期においても、やはり心が揺らぐことはあります。そのため、可能な限り肉体的苦痛を取り除き、コミュニケーションを取りながら精神的な揺らぎもケアすることで、本人が理想的な最期を迎えられる状態を作ることが大切です。

終末期医療の問題点・今後は?

一般的に日本人は、自分自身の終末期医療について強い自己主張をしない傾向にあります。本人と家族が相談をするか、場合によっては家族だけで意思決定をするというのが日本の文化です。

家族の意思が本人の意思に準ずるような重要性を持っているため、終末期医療においては本人のみならず、家族の意向も尊重されなければなりません。この「家族の意向」という点が、日本の終末期医療の難しい部分だと言えます。

特に昨今は認知症や事故などにより、すでに意思表示ができなくなった状態で終末期を迎える人も多いので、終末期医療における「家族」を考えることはとても大切です。

厚生労働省や各医学会の終末期ガイドラインを参考にしながら、なおかつ日本的な「家族」文化も考慮し、日本人にとってより良い終末期の意思決定プロセスを模索していく必要があります。

経済的な問題も

終末期医療にかかる費用についての調査は方々で行われており、その結果は一様ではありません。このことを踏まえて以下をお読みください。

財務省が2007年に作成した資料では、亡くなる1ヶ月前からかかった医療費を「終末期医療費」と定義した場合、一人当たりの終末期医療費の平均額は総額112万円だと示されています。

また2013年に医療機関で亡くなった70歳以上の高齢者は約80万人なので、それを上記の結果と掛け合わせると、1年間にかかった終末期医療費は約9,000億円ということになります。2013年の国民医療費の総額は約42兆円だったことから、国民医療費全体の2%程度が終末期医療費だったという計算です。

なお、終末期医療は実際には「亡くなる前の1ヶ月間」にとどまらないこともあります。長い場合は半年ほどに及ぶ場合もあるので、本当の終末期医療費は一人当たりで112万円、国民全体で9,000億円よりももっと多いはずです。

以上より、終末期医療費は少なからず国の財政を圧迫する要因になっていると言えます。事実、国は財政負担を軽減するために、介護・医療政策について「施設から在宅へ」という方針を打ち出しています。

昨今、在宅でのターミナルケアが注目されてきているのには、多くの高齢者がそれを望んでいるという側面だけでなく、医療費の削減を目指した国家的思惑という側面もあることがうかがわれます。

無論、医療費の削減という観点のみから、終末期医療のあり方が変容を迫られるというのは好ましいことではありません。加えて、終末期医療費が国の財政にとって巨額だとする見方を事実誤認だと主張する専門家も少なくないため、本当に国の負担になっているのかということ自体も定かではありません。

2020年にはガイドラインの見直しも

厚生労働省は、最期まで本人の生き方を尊重できるような医療・ケアの提供を行うことが重要だという考えから、2015年3月に「終末期医療」の名称を「人生の最終段階における医療」に変更しました。

同時にターミナルケアについてのガイドライン改訂され、在宅および施設での療養や看取りのニーズが拡大していること、それに対応すべく全国の市区町村自治体で「地域包括ケアシステム」の構築を進めていくことを踏まえた内容になりました。

また近年になって海外で定着しつつある「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の概念を受容し、医療・介護の現場におけるそれの普及も目指されました。

さらに令和2年5月にも「人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン」は改訂され、地域包括ケアシステムの構築やACPの普及をより一層強く打ち出す内容になっています。

具体的な改訂のポイントは?

厚生労働省による「『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』の改訂について」によると、ガイドライン改訂のポイントは以下の5つです。

- 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次のような見直しを実施

- 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更

- 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化

『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』の改訂について

- 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要性を強調

- 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載

- 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等 (親しい友人等)に拡大

- 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

終末期医療(ターミナルケア)まとめ

- 体調の変化を感じたときが準備を始める良いタイミング

- まずはどこでターミナルケアを受けるか決定する

- 家族の意向も配慮されなければならない

- 費用負担が大きくなりすぎることはまずない

終末期医療(ターミナルケア)について、費用や問題点、準備を始めるタイミングなどについて解説しました。

終末期医療は、末期がんの患者などが、残された余命を平穏に過ごせるように行われるケアのことです。主に身体的・精神的苦痛を取り除くための処置が行われます。

費用は方法や実施施設などによって異なりますが、医療保険に準じた1−3割負担で「高額療養費制度」もあるので、法外な金額になることはまずありません。

ターミナルケアの準備を始めるタイミングですが、少しでも体調に異変を感じたら、その時点から少しずつ準備を進めていくのがおすすめです。

またこの記事を読まれたことも良いきっかけになるはずなので、ぜひこれを機にご自身やご家族のターミナルケアについて考えてみてください。

この記事は医師に監修されています

中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長

中部療護センター長

岐阜大学連携大学院脳病態解析学分野 教授(客員)

矢野 大仁(やの ひろひと) 先生

1990年岐阜大学医学部卒業、医学博士。大雄会病院などの勤務を経て、学位取得後、2000年から岐阜大学医学部附属病院脳神経外科助手。2010年 准教授、2013年 臨床教授・准教授、2020年4月 中部療護センター入職、2024年4月から現職。日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医。脳卒中の他、脳腫瘍、機能的脳神経外科など幅広い診療を行っている。患者さんが理解し納得できるようにわかりやすい説明を心がけている。

監修医師の所属病院ホームページはこちら 監修医師の研究内容や論文はこちら