病院勤務の介護士の仕事内容は?介護施設勤務との違いや給料の平均などを解説

更新日時 2023/07/15

「病院勤務の介護士ってどんな仕事をするの?」

「介護施設で働く介護士との違いやメリットについて詳しく知りたい!」

病院勤務の介護士について、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?介護士が活躍できる場は幅広く、病院で介護助手として働くことも可能です。

今回は、病院で働く介護士の仕事内容やメリット・デメリット、そして介護施設等で働く介護士との違いについて解説します。転職の際に役立つおすすめの転職サイトについても併せて紹介しています。

この記事を読めば、病院勤務の介護士の基本情報を知り、自分に向いているかどうか判断することができるでしょう。

- 患者さんの生活介助だけではなく、看護師のサポートや医療機器の準備など看護助手としての役割を担う

- 要介護者の対応がほとんどない場合もあり、身体的な負担が少ない

- 福利厚生やサービスが手厚い

- 病院ならではの経験を通し、医療に関する知識や用語などを身に付けることができる

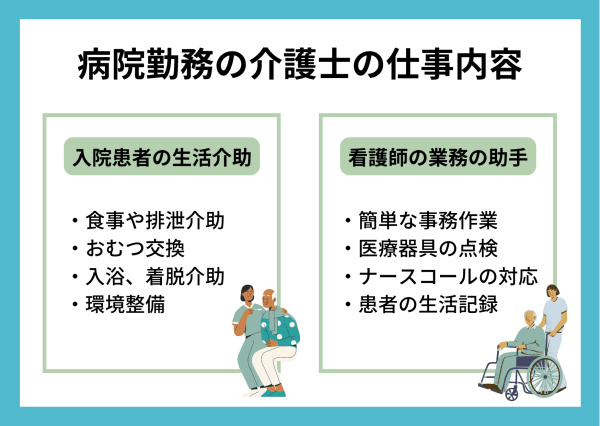

病院勤務の介護士の仕事内容

介護職員が活躍できる場は介護施設や訪問介護だけではありません。その一つに病院がありますが、病院で勤務する介護士はどのような仕事をするのでしょうか。

この見出しでは、病院勤務の介護士の具体的な仕事内容について解説していきます。

病院での介護職員の役割

病院で働く場合、介護士ではなく看護助手という肩書になることが多いです。看護助手という名の通り、入院している患者さんの生活介助や身の回りの世話など、看護師補助的な役割を担います。

看護師の業務のサポートが主な仕事となるため、基本的に医師や看護師の指示に従って業務を行います。また、介護士は注射や点滴、採決などの医療行為を行うことはできません。

介護職員の主な業務内容

病院に勤務する介護職員の主な業務内容を具体的に見ていきましょう。

入院患者の生活介助

病院勤務の介護職員は、患者さんの入浴・食事・排泄・衣類の着脱の介助などの生活介助業務を主な仕事とします。これは、介護施設で働く介護士の仕事内容と同じです。

また、患者さんのおむつ交換や移動時の付き添いなどの介護業務も介護士の仕事になります。なお、患者さんの体に触れる業務は初任者研修の資格が必要なのでスキルアップしたいなら資格を取得することをおすすめします。

看護師の業務の助手やヘルパー

前述したように、病院で勤務する介護士は介護助手という肩書になるのが一般的です。そのため、看護師の指示に従って介護業務を担います。

また、看護師が使う医療機器の準備・片づけ・洗浄などの補助業務も重要な仕事の一つです。時には、簡単な事務作業の補助や医療器具の点検・清掃・検査室の付き添いなど様々な業務を担当することもあります。

入院患者の環境整備

患者さんの身辺環境の整理も介護士の仕事です。具体的には、病室・診察室の清掃、ベッドシーツの交換などの業務が挙げられます。

介護職員は医療行為を行うことができないため、患者さんとの会話しながら患者さんのケアを中心に業務を行います。そのため、作業のみをこなすのではなく、コミュニケーションを通して患者さんとの信頼関係を構築するということが求められます。

病院での一日のスケジュール例

ここまで、病院勤務の介護士の仕事内容についてまとめてきました。では、実際どのようなスケジュールで仕事をこなしているのでしょうか。この見出しでは、介護職員の基本的な1日のスケジュールについて見ていきましょう。

なお、配属先の診療科目によって具体的な業務内容、及びスケジュールは異なります。

<病院における介護士のスケジュール例>

| 時間 | 業務内容 |

|---|---|

| 8:00~8:30 | 朝礼 夜勤から日勤への申し送りによる情報共有 |

| 9:00 | シーツ交換や清掃などの環境整備 排泄介助 |

| 10:00 | 入浴介助 入浴できない患者さんの清拭 退院後のシーツ交換や清掃 医療器具の洗浄 ナースセンターの整理整頓 |

| 12:00 | 配膳・下膳 食人介助 歯磨き介助 口腔ケア |

| 13:00 | 休憩 |

| 14:00 | 排泄介助 体位変換 午後に入浴する方の入浴介助 |

| 15:00 | 環境整備 |

| 16:00 | 資料整理 カンファレンスに参加 |

| 17:00 | 夜勤への申し送り・引き継ぎ |

日勤の場合の主なスケジュールは表のとおりです。外来の看護助手の場合、日勤のみとなりますが、病院勤務の看護助手には夜勤やシフト制が存在します。

夜勤の場合は夕食介助や終身の準備、起床介助などの業務が加わります。

病院と介護施設の違い

次は、病院勤務の介護士と介護施設勤務の介護士の主な違いについて具体的に確認していきましょう。

仕事に関する違い

勤務地による介護士の違いは、病院と介護施設のそれぞれの役割が異なることから生じます。介護施設が生活支援や介助などを行うことで利用者の生活をサポートする場であるのに対し、病院は病気や怪我の治療、及び快方を主な目的として利用される場です。

そのため、病院で働く介護士は、医師や看護師がスムーズに患者さんの治療や診察ができるようにサポートすることが主な役割となります。病院は様々な患者さんが利用しており、その誰しもが介護を必要としているわけではありません。介護業務がメインの仕事ではないということを知っておきましょう。

また、病院と介護施設の違いの一つに、イベント・レクリエーションの有無があります。病院では年間行事・イベントなどを実施していないため、イベントの準備や司会進行などが苦手な方にもおすすめです。

病院はチームを組んで患者さんの治療にあたります。円滑に業務を行うためには医師や看護師、薬剤師、リハビリ職員など他の職種との連携がかかせません。そのため、看護助手は介護施設で働く職員以上に協調性やコミュニケーションが求められるでしょう。

給料に関する違い

看護助手と介護施設職員では給料にも差があります。以下の表は、それぞれの給料額を比較したものです。

<看護助手と介護施設職員の給料>

| 所定内給与額(千円) | 年間賞与 その他特別給与額(千円) |

|

|---|---|---|

| 看護助手(男) | 20万9千円 | 49万円 |

| 看護助手(女) | 20万6千円 | 45万1千円 |

| 訪問介護従事者(男) | 26万4千円 | 42万7千円 |

| 訪問介護従事者(女) | 24万円 | 39万5千円 |

| 介護職員(医療・福祉施設等)(男) | 25万6千円 | 61万7千円 |

| 介護職員(医療・福祉施設等)(女) | 23万5千円 | 49万6千円 |

表を見ると、看護補助の所定内給与額はホームヘルパーや福祉施設介護員よりも低いことが分かります。賞与額に関しては、ホームヘルパーよりは高いものの、福祉施設介護員よりは低いです。

この結果から介護施設よりも病院勤務の介護士の方が収入が少ない場合が多いということが予想できます。ただし、給与は病院の規模や地域差によって差があるため、一概には言えません。

利用目的に関する違い

介護施設と病院では、利用目的が大きく異なります。怪我や病気などで診察を受ける患者さんや入院している患者さんに対し、治療や回復などの医療サービスを提供するのが病院です。従って、病院には診察室や処置室、手術室など、患者さんの様々な症状に対応するための設備が整っています。

一方介護施設では、高齢者・要介護者などの利用者に対して、生活の質を向上させるために生活介助などのサービスを提供します。

介護施設では、食堂やリビングスペース、バリアフリーな環境など、利用者の日常生活を支援するための共用スペースや設備が充実しています。

訪問者に関する違い

訪問者の有無も病院と介護施設の違いの一つです。病院では、入院患者の家族や知り合いが患者さんの見舞のために訪問します。その上、入院患者も定期的に入れ替わるため、患者さん以外の様々な人と接する機会があります。

一方、介護施設は利用者が決まっています。病院と違って見舞いなどがないため、利用者の家族以外と接する機会はあまりありません。なお、デイサービスの場合は自宅から施設までの送迎などで毎日利用者の家族と接することになります。

職員に関する違い

勤務する職員も異なります。前述したように、病院は患者さんの診察や治療を行う場所です。そのため、病院では様々な診療科の医師や看護師が常駐しています。24時間体制で医師や看護師が働いており、夜間に容態が急変した場合でも迅速な対応が可能です。

一方介護施設では、必ずしも医師や看護師が常駐しているというわけではありません。

介護施設では、主に看護師や介護士、ケアマネージャーなどが常駐している主な職種となり、医師の訪問診療や外部の医療機関との連携を行っています。

病院の求人について

病院の求人は介護施設と同じで全国にあります。前述したように、病院勤務の介護士は、看護助手という肩書であることがほとんどです。そのため、求人情報を調べる場合は「介護士」よりも「看護補助」や「看護助手」などのキーワードで検索した方が良いでしょう。

ただし、外来の助手の求人は少なく、病棟勤務が多いです。病棟勤務の場合は夜勤や土日の勤務もあります。

看護助手の職に就くために特別な資格は必要ありません。介護士の資格も必須ではなく、無資格の方や未経験者でも応募可能なため、介護施設よりも採用されやすくなっています。

なお、介護職経験のある方は即戦力として期待されるため、優遇されやすいでしょう。

【2024年版】介護職向けのおすすめ転職サイト20選|求人数・評判を基に徹底比較

病院勤務の介護士の給料について

上でも参照した厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、介護職員と病院勤務の介護職員(看護助手)との平均年収の違いは以下の通りです。

| 所定内給与額(千円) | 年間賞与 その他特別給与額(千円) |

|

|---|---|---|

| 介護職員(医療・福祉施設等) | 24万2千円 | 53万9千円 |

| 看護助手 | 20万6千円 | 45万6千円 |

これを見ると、介護施設に勤務する介護士の平均給料と、病院勤務の介護士の平均給料には約3万円の差があることが分かります。具体的な給料額は、志望する病院によっては異なりますが、基本的には病院に勤務する介護士の方が施設に勤務する介護士よりも給与が低いです。

ただし、看護助手1年目の平均給与が1,150円なのに対し、20年目には1,897円と給与が増えていく傾向がみられます。そのため、長い目で見ると病院勤務の介護士の方が給料が上がる可能性が高いでしょう。

病院の介護士は無資格・未経験でもなれる

多くの病院では、介護士などの資格を持っていない方でも介護職として勤務することが可能です。ただし、病院によっては患者に触れる身体介護を行う場合に「介護職員初任者研修」以上の資格を求められることもあります。

必要な知識が得られる上、所有していれば転職活動等に有利になるため、介護職としてスキルアップを目指す場合は資格の取得がおすすめです。取得した資格によっては資格手当が支給される場合もあります。給料アップにもつながるため、時間や体力に余力がある方はぜひ資格の取得を目指してみてください。

介護士が持っていると有利な資格には以下のような資格があります。

- 介護職員初任者研修

- 介護福祉士実務者研修

- 介護福祉士

さらに、看護助手を目指す場合は以下の資格を保有していると転職時や給与面で有利になります。

- 看護助手認定実務者試験

- メディカルケアワーカー検定試験

介護職員が病院で働く場合のメリット

ここまで、病院勤務の介護士に関する基本的な情報についてまとめてきました。では、実際に病院で働くことでどのようなメリットを得られるのでしょうか。

この見出しでは、介護職員が病院で働く場合の主なメリット6つについて紹介します。

介護施設よりも身体的負担が小さい

病院では、施設と同様に食事の介助や排泄介助などの生活介助を行いますが、要介護度が高い方への対応がほとんどない場合もあります。それにより、身体的な負担が介護施設と比較して少なくなります。

また、看護師が行う業務のサポートや環境環境整備も重要な仕事の一つです。どちらの業務も大変な内容となっていますが、介護施設よりも怪我の発生率は低いと予想できます。

そのため、病院勤務の介護士は、身体的な負担が比較的少なく、安定した作業環境で業務に取り組むことができると言えます。

手厚い福利厚生

病院で働く場合、当然病院の職員としてカウントされます。そのため、病院の手厚い福利厚生を受けることができます。

特にポイントとなるのは以下のような法定外の福利厚生サービスです。

- 住宅手当

- 資格手当

- 宿泊施設利用

- 資格取得支援制度

- 社員食堂

- 医療費・人間ドック費用補助

- 退職金制度

- 財形貯蓄

上記のように、多種多様なサービスが用意されています。病院やクリニックは、医療や健康だけではなく、健康や生活面でのサポートが充実している傾向にあります。求人を調べるときは、給与面だけではなく福利厚生についても必ずチェックしておきましょう。

医療に関する知識が身に付く

医療に関する知識を身に付けることができるというのも病院で働く場合のメリットとして挙げられます。

介護職員が直接医療行為を行うことはありませんが、医療現場は常に専門用語が飛び交い、医療的ケアも日常的に行われています。介護士がそういった環境で働き、医療器具や用語、知識などを学ぶことができるのは、病院勤務ならではの魅力と言えるでしょう。

介護施設でも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、医療ケアを含んだ介護業務を行う施設はあります。しかし、連携という観点で見ると病院が一番最適です。

そのため、介護施設での業務経験を経て、「将来的に医療に携わりたい」などプラスアルファのスキルや知識、経験を得たい方にはおすすめです。

介護施設よりも幅広い経験ができる

病院には様々な人が入院しており、介護施設と違って、幅広い年齢層の方や症状の方の介護を行います。医師や看護師のサポート業務などを通して医療的な知識を得ることも可能です。

このように、病院勤務の介護士は、介護施設勤務の介護士よりも幅広い経験やスキルを身に付けることができるでしょう。

また、病院勤務の介護士は、医療現場で働くため、医療チームとの連携や病状の変化への敏感さを養うことができ、緊急時の対応力や臨機応変さも身につけることができるでしょう。

スキルを身に付けたい方や多様な業務に関わりたい方にはおすすめの仕事です。

いろんな年代の患者さんの相手ができる

病院の場合は高齢者の介護だけを行うわけではありません。介護施設と異なり、幅広い年代の方を相手にするため、診療科目によっては介護がほとんど必要ない場合もあります。

高齢者介護だけではなく、様々な年代の方の世話をしたい方、また身体介護よりも清拭や環境整備など、介護以外の業務を中心に働きたい方にはおすすめです。

元気になった患者さんをお見送りできる

治療を終えて元気に退院される患者さんをお見送りできるという点も病院で働く大きなメリットしてあげられます。

これは介護施設ではなかなか見ることのできない光景です。患者さんが入院してから回復し、退院に向かうまでのサポートを行う病院での勤務は、介護施設での介助・介護とはまた違ったやりがいや喜びを感じることができるでしょう。

介護職員が病院で働く場合のデメリット

先ほどの見出しで病院勤務のメリットについて紹介しましたが、良い点ばかりではありません。転職を考えている方は、メリットと併せてデメリットや注意点などもしっかりと理解しておきましょう。

感染症のリスクが大きい

病院は常に様々な患者さんが利用します。怪我や病気だけではなく、風邪などの感染症に罹患した患者さんも日常的に多数訪れています。

そのため、様々な感染症に感染するリスクは介護施設よりも高いということを心得ておきましょう。特に、秋冬のインフルエンザ流行シーズン、そしてコロナウィルスをはじめとする新たな感染症が流行した場合、感染リスクは一気に高くなるため注意が必要です。

医師や看護師との上下関係がある

介護施設と異なり、病院は介護ではなく治療がメインとなって進められていきます。そのためには、当然医師や看護師が業務の中心となります。

決して、「医師や看護師の方が偉い・立場が上」というわけではありませんが、実際に現場で働くと目に見えない上下関係に苦痛を感じる方も多いです。

医師や看護師の業務のサポートを行うのが看護助手。

病院で働く介護士は、チームワークを重視しつつ、適切なコミュニケーションと尊重の意識を持つことが求められます。

そのため、人によっては医師や看護師との関係性にストレスを感じてしまう可能性もあります。

理想と現実のギャップに苛まれる

病院で勤務する場合、介護職員が自分の独断で対応できる場面はあまりありません。看護助手という肩書の通り、看護師の指示がなければ対応できないという場面が多いでしょう。

これは、介護福祉士などの資格保有者、そして介護経験が豊富な方でも同じです。

そのため、これまで介護業務を主体的に全うしていた方や介護に対して自分の理想がある方は、納得がいかないことや不満に感じることがあるでしょう。

介護士としてスキルアップしづらい

医療現場での介護経験や医療関係の知識が身につくなどのメリットがある一方、介護士としてスキルアップしづらいというデメリットも存在します。看護助手は、無資格・未経験でも就職可能ですが、その名の通り看護師のサポート役に回るような業務が多くなります。

たとえ、「介護福祉士などの資格を持っている」「介護士としての勤務年数が長い」などの長所があったとしても、自らが中心となって業務を行うことは難しいでしょう。

一定の就業期間が必要ですが、自分の目標を持ちながら働くことで、次のステップアップに対応することも可能です。

病院で介護士として働く際の注意点

病院で介護士として働く場合、資格取得に関する注意点があります。

介護士として働いている方の中には、介護資格の中で唯一の国家資格である「介護福祉士」の資格の取得を目指している方も多いでしょう。介護福祉士の試験を受験する条件として、3年以上実務経験が必要です。

しかし、病院勤務の期間は実務経験として扱われない場合があります。3年以上介護職をしても、看護助手として勤務している場合は実務経験に入らないため、将来的に介護福祉士の資格を取りたいと考えている方は注意してください。

実務経験を得ることを目的として仕事を探しているという方は、就職の際に必ず「実務経験として扱ってくれるかどうか」を病院側に確認しておきましょう。

病院勤務に向いている人

ここまで解説してきたように、看護助手には様々なメリット・デメリットが存在します。これらの内容を踏まえ、病院勤務に向いている人の特徴について見ていきましょう。

- 医療関係の知識や経験を身に付けたい方

- 医療現場に興味がある方、将来医療に携わりたい方

- 幅広いスキルを身に付けたい方

- 生活介助や要介護者の介護など、身体的な負担を減らしたい方

- 福利厚生が充実している職場に転職したい方

- 様々な年代の方と関わりたい方

病院での介護士の仕事は、介護業務がメインではありません。看護助手として看護師のサポートをしたり、環境を整備したり、介護以外の業務に割く時間が多くなります。そのため、介護だけではなく様々な業務を経験したいという方におすすめの仕事と言えるでしょう。

また、医療現場で働くことで、専門的な知識を身に付けることも可能です。無資格でも病院内で勤務することが可能なため、将来医療関係の仕事に携わりたい方や働きながら知識を蓄えたい方にもおすすめの職場と言えます。

なお、前述したように「介護福祉士」の「実務経験3年以上」という条件を満たすために転職を考えている場合は注意が必要です。衆力の際には必ず確認をとるようにしてください。

現在の職場に不満がある方や転職先を探している方で、上記の特徴に当てはまる方は、ぜひ前向きに就職を検討してみてはいかがでしょうか。

介護士が病院に転職する際におすすめのサイト

最後に、ここまでの内容を踏まえ、介護士として病院に勤務したいと考えた方、看護助手という仕事に興味を持った方におすすめの転職サイトを2つ紹介していきます。

なお、病院勤務の場合、介護士よりも「看護助手」というキーワードで求人情報を検索することをおすすめします。

介護ワーカー

※画像出典:介護ワーカー公式サイト

- 年間転職成功実績1万件以上

- 面接対策や条件交渉などサポートも充実

- 求人数も9万件以上と豊富

まず一つ目のおすすめ転職サイトは、「介護ワーカー」です。介護ワーカーは評判と実績を兼ね備えた介護職転職サイトです。

掲載されている求人数が多いため、

- 未経験でも働ける場所を探している

- 正社員として転職したい

など、様々なニーズに応じた求人探しを支援してくれます。

また、サポートが手厚いという点も魅力的です。「面接の日程調整や条件交渉などの手続きの代行だけでなく、履歴書の書き方や面接対策までサポートしてくれる」という口コミも寄せられています。

年間の転職成功実績はなんと1万人。まさに信頼と実績を誇る転職サイトと言えるでしょう。介護職の転職を考えている場合、幅広い求人の中から自分に合う職場を見つけるために最適なサイトとなっています。

介護施設勤務だけではなく、看護助手としての求人も豊富です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 求人の数 | 8万件以上 |

| 対応エリア | 47都道府県 |

| 特徴 | 口コミ評価も実績も抜群 |

| 登録がおすすめの人 | 介豊富な選択肢から求人を選びたい人 手厚い転職サポートを希望する人 |

リクルートエージェント

※画像出典:リクルートエージェント公式サイト

- 転職実績NO.1

- 非公開求人10万件以上

- サポートが丁寧

二つ目のおすすめ転職サイトは「リクルートエージェント」です。介護職以外の仕事に転職したいと考えている方には特におすすめの転職サイトとなっています。

日本最大級の転職エージェントと言われているリクルートエージェント。あらゆる職種の求人情報を掲載しているため、豊富な候補から自分に最適な転職先を見つけることができるでしょう。

また、キャリアアドバイザーの専門性が高いという点も魅力の一つです。自分に合った職探しが難航している方も、転職に役立つ適切なアドバイスを受けることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 求人の数 | 10万件以上 |

| 対応エリア | 47都道府県 |

| 特徴 | 最大手転職エージェントの一つ |

| 登録がおすすめの人 | 介護職から他業界への転職を考えている人 幅広い候補から転職先を探したい人 |

病院勤務の介護士についてまとめ

- 患者さんの生活介助や看護師のサポート、環境整備など様々な業務を行う

- 無資格でも看護助手として働けるが、介護職員初任者研修以上の資格を持っている方が就職や給料面で有利

- 介護施設よりも幅広い業務にあたり、様々なスキルを身に付けることができる

今回は、病院勤務の介護士の仕事内容や、介護施設勤務の介護士との違いなどについて詳しく解説しました。

病院は介護士が活躍できる場の一つです。「介護以外の幅広い経験ができる」「医療的な知識を身に付けることができる」など、介護施設で働く場合とはまた違ったメリット・デメリットがあります。

今回の記事を参考に、ぜひ自分に合った職場を見つけてください。