居宅療養管理指導とは|歯科や薬局での指導料やサービス内容まで徹底解説!

更新日時 2023/09/01

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

「離れて暮らす両親が、きちんと薬を飲めているか心配」

「家で介護をしている父の入れ歯が、このところ合わなくなってきているみたい。時々ムセている様子もあって心配」

在宅で介護を受けているご家族に対して、このような悩みや不安を抱いたことはありませんか。

このような、身近な介護上の不安について専門家からアドバイスを受けることができる、居宅療養管理指導という制度について知っていますか?

居宅療養管理指導は、要介護状態の方が可能な限り自宅で自立した生活を送ることができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅を訪問して指導を行うサービスです。

この記事では居宅療養管理指導の流れや指導料、サービス内容について紹介します!

- 自宅で生活する要介護状態の方が利用できるサービス

- 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問する

- 利用者の生活の質を向上するために療養上の管理や指導を行う

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導は、厚生労働省によると以下のように定義されています。

要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院が困難な利用者の居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの。

居宅療養管理指導 厚生労働省

居宅療養管理指導は、介護保険制度の要介護1以上の認定を受けた方が対象です。

要支援と判定された方はこのサービスは利用できませんが、要支援の方も居宅療養管理指導に準じた「介護予防居宅療養管理指導」によるサービスを受けることができます。

居宅療養管理指導を実施できる事業所は病院、診療所、歯科診療所、薬局と定められています。

それ以外の事業所においては利用できないサービスですので、注意が必要です。

居宅療養管理指導の概要

居宅療養管理指導のサービスを行うことができる職種は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、そして歯科衛生士等と定められています。それぞれの職種が行う具体的なサービス内容について紹介します。

医者や歯科医師による管理指導

医師や歯科医師が、実際に利用者宅を訪問して、身体状況や精神的な問題はないか、また療養環境の確認を行います。

それを踏まえて医学的管理や歯科医学的管理に基づいた指導を継続的に行ないます。

医師の行う居宅療養管理指導は、単に医学的な指導にとどまりません。利用者や家族への居宅介護サービスを利用する上での注意点や介護方法についての指導や助言も含まれます。

また、医師と介護職との連携の際にも居宅療養管理指導が行われます。

医師がケアマネジャーなどの居宅介護支援事業者に対して、ケアプランの策定等に必要な情報を提供することも居宅療養管理指導のサービス内容の一つです。

管理栄養士による管理指導

管理栄養士は、医師の指示のもとで居宅療養管理指導を実施することができます。

計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づいて、栄養管理に関する情報提供・指導・助言を行います。

栄養管理に関する指導とは、例えばむせ込みのみられる方に対して、嚥下(えんげ)しやすいようにムース状にする工夫やとろみのつけ方などを具体的に説明することです。

その他、低栄養の方に対する栄養指導も行われます。在宅で過ごしている高齢者にとって、低栄養はとても深刻な問題です。

低栄養により肺炎を起こしやすくなったり、褥瘡(じょくそう)の発生リスクが高まるとされているからです。そのため低栄養の方には管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、継続的に指導することもあります。

ときには介護者である家族の負担とならないように、市販されている商品を紹介することもあります。

一方で、糖尿病の方のカロリー制限や、慢性腎臓病の方への塩分やたんぱく質制限など、利用者の疾患に合わせた指導も行います。

管理栄養士は医師の指示のもと、利用者に必要な食事制限を把握し、自宅で継続した食事制限が行えるようわかりやすく具体的なメニューを提示するなどといった情報提供を行います。

このように嚥下しやすい食品や低栄養の相談・助言から、生活習慣病の食事制限など、管理栄養士の指導内容は多岐にわたります。一回の訪問時間は30分以上です。

薬剤師(薬局)による管理指導

薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基づいて、服薬管理と指導を行うことができます。薬局の薬剤師以外にも、病院や診療所に所属している薬剤師も居宅療養管理指導によるサービスを行うことができます。

高齢者は複数の医療機関を受診していることも少なくありません。多くの薬を内服している人は飲み間違いをしやすくなるといわれています。

居宅療養管理指導で訪問する薬剤師は、それぞれの医療機関から処方されている薬を確認し、正しく内服できるように管理・指導してくれます。

例えば内服ミスを防ぐために薬を一包化し、各食後と明記するなどの対応を行ったり、利用者の状態を観察して、錠剤から粉薬に変更した方がいいと判断した場合には薬の形状を変えるなどです。

薬剤師も医師と同じようにケアマネジャーなどの居宅介護支援事業者に対してケアプランの策定等に必要な情報を提供しています。

歯科衛生士による管理指導

歯科衛生士は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示を受けて利用者の自宅を訪問し、歯磨きや入れ歯の洗浄の方法を指導します。

それに加えて、歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて行われる食事や嚥下機能に関する指導も行います。

食事や嚥下機能に関する指導には、食事時の姿勢や環境の改善に対する指導、口腔ケアの指導や情報提供などが挙げられます。

利用者の生活環境や状況に合わせて個別にアドバイスを行い、口腔の健康を維持し、快適な生活をサポートする役割を果たしているのです。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

居宅療養管理指導の費用・指導料は?

居宅療養管理指導の指導料金は、訪問する職種や対象者の人数、利用者の負担割合によって異なります。各職種の指導費一覧表を記します。

居宅療養管理指導料金表(表は1割負担の場合)

| 職種 | 単一建物居住者 1人 |

単一建物居住者 2~9人 |

単一建物居住者 10人以上 |

|---|---|---|---|

| 医師(居宅療養管理指導Ⅰ) | 514円 | 486円 | 445円 |

| 医師(居宅療養管理指導Ⅱ) | 298円 | 286円 | 259円 |

| 歯科医師 | 516円 | 486円 | 440円 |

| 薬剤師(病院・診療所勤務) | 565円 | 416円 | 379円 |

| 薬剤師(薬局勤務) | 517円 | 378円 | 341円 |

| 管理栄養士(該当事業所) | 544円 | 486円 | 443円 |

| 管理栄養士(該当事業所以外) | 524円 | 466円 | 423円 |

| 歯科衛生士 | 361円 | 325円 | 294円 |

指導料は表の通りとなります。訪問する職種によって料金が異なりますね。

また、同じ建物に居住している人数によっても利用料は変わってきます。例えば老人ホームなどの施設へ訪問する場合は、複数人に同時に訪問指導を行った場合は、一人当たりの指導費が割安になります。

利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割又は3割負担となります。また、生活保護受給者の場合はどの職種の居宅療養管理指導を使っても自己負担額はありません。

指導費で注意すべきポイント2選

居宅療養管理指導の指導費について、注意すべきポイントとしては2点あります。

まず一つ目は、介護保険の支給限度基準額の対象にはならないこと。続いて、指導費以外の診察や検査、投薬などは別途医療費がかかること。

指導費に関するこの2つのポイントについて、詳しく説明します。

介護保険の支給限度基準額の対象にならない

介護保険制度により要介護認定をうけた利用者の介護度は、要支援1から要介護5に判定されています。

そして判定された介護度ごとに定められている「支給限度基準額」内に収まる範囲で、月々の利用できるサービス料を調整する必要があります。

支給限度基準額を超えて最後サービスを利用した場合、超えた分の介護サービス料金は全額自己負担する必要があるからです。

訪問看護やヘルパーなどの介護サービスを利用する場合、すべてのサービスを合わせて支給限度額内に計算する必要があります。

ケアマネジャーは、利用者の要介護度から支給限度基準額を超えないようにケアプランを作成しています。

居宅療養管理指導の指導料は支給限度基準額には含まれていません。つまり、他の介護保険サービスで支給限度基準額の満額を利用していても、利用回数制限さえ守れば1~3割の自己負担額で居宅療養管理指導を利用できるのです。

医療保険は使えない

居宅療養管理指導は、自宅療養を行う上で必要な指導を目的としたサービスです。

あくまでも管理や指導を目的とした制度なので、訪問時に処方や治療などの医療行為を受けた場合は、その分の料金は別途かかることになります。

また、それとは別に訪問するスタッフの交通費が必要な場合もあります。

居宅療養管理指導のメリットとは

居宅療養管理指導は、治療ではなく指導がメインであることをご紹介しました。

せっかく専門家が自宅まで来てくれるのに指導だけでは意味があるの?と思った方もいるかもしれません。

そこで、以降では居宅療養管理指導を利用するメリットについて詳しくご紹介します。

利用者・家族の負担を軽減できる

2025年までに団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、ますます高齢化が進行していくとされてます。病気や障害を持ちながらも住み慣れた自宅での生活を希望する人も多く、それによって一人暮らしの高齢者や高齢者の夫婦のみの家庭が増えてきています。

要介護状態の独居の高齢者や、筋力が低下し通院が困難な方などには介護職員の通院介助が必須です。しかし居宅療養管理指導であれば、自宅にいながら健康指導を受けることができ、通院の必要性がなくなります。介護の負担軽減につながり、利用者・介護者両方にメリットがあると言えるでしょう。

ピンポイントで必要なサービスが受けられる

今すぐに解決しないといけない悩み以外では、通院するのを先延ばしにしてしまう方も多いのではないでしょうか。

居宅療養管理指導は「たまに歯が痛いのが気になるけど、いつもではない」「食事バランスが気になるから調整したい」などといった悩みに対しても、専門家のサポートを受けることができます。

居宅療養管理指導では悩みの内容によって、医師や歯科医師が必要な専門職に指示を出すことができます。

管理栄養士や歯科衛生士などの専門家から的確なアドバイスを受けられるため、ピンポイントな悩みにも対応してもらえるのです。

より適した介護サービスが受けられる

居宅療養管理指導は、介護保険の支給限度額に影響しないからといって医師や歯科医師が独断でサービス提供をするのではなく、必ずケアマネジャーなどの居宅介護支援事業者と連携したケア提供を受けることになります。

また医師は、健康状態をふまえて必要な介護サービスが受けられるようケアマネジャーにケアプランの更新を指示することもあります。

この連携により、利用者の健康や生活の質の向上を促進し、安心して在宅での生活を続けるための体制が整えられているのです。

利用者や家族にとっては、かかりつけ医と介護職が連携することで、今までよりも身体の状態に適した介護サービスが受けられるようになることが大きなメリットです。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

居宅療養管理指導のデメリット

居宅療養管理指導の利用には、制度上さまざまな制限があります。

利用前の注意点を把握してから居宅療養管理指導を利用するかを検討することをおすすめします。

利用回数に制限がある

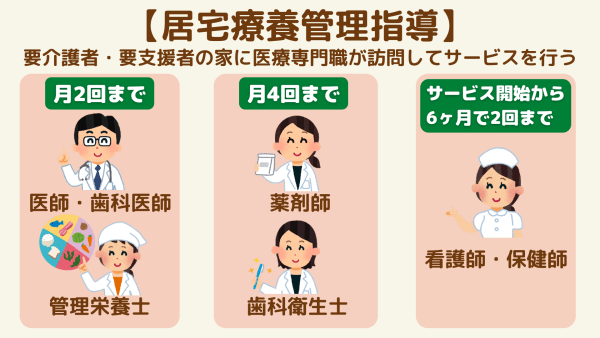

居宅療養管理指導の利用回数には制限があります。訪問する職種によって1ヶ月あたりの利用回数が設定されています。

複数回利用する場合は、間に空けなければならない日数が決められている場合もあるのです。

医師・歯科医師・管理栄養士は月2回までの訪問が可能です。薬剤師は、病院または診療所に所属している場合月2回まで、薬局からの訪問は月4回までとなっています。

このように利用できる回数が限られているため、利用は計画的に行う必要があります。

医療行為が受けられない

居宅療養管理指導は、利用者の能力に応じた自立した生活をサポートするための療養上の健康管理や指導を行うことを目的としています。

つまり、この制度を利用して医療行為を受けることはできません。

そのため、管理や指導にとどまらず、医療行為が必要な要介護者の方の場合は、往診や訪問診療などといった別サービスの利用を検討することになります。

医師または歯科医師の指示がないと使えない

居宅療養管理指導はケアマネジャーやかかりつけ医師、かかりつけ歯科医師から必要と判断された場合のみ利用が可能になるサービスです。

薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士には、サービスが必要であると思っても開始する権限は与えられておらず、医師らの指導に基いたサービス提供しかできません。

同様に家族や本人が希望しても、医師や歯科医師の指示がない場合はサービスの利用はできないことになります。

居宅療養管理指導の利用条件とは

居宅療養管理指導は、希望すればだれでも利用できるわけではなく利用するにあたりさまざまな条件が設定されています。

以降では、利用条件について詳しく説明します。

65歳以上で要介護1以上の認定を受けている

介護保険は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)が対象となります。

また、40~64歳であれば厚生労働省が定める16疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けている方(第2号保険者)も介護保険の対象です。

居宅療養管理指導は、この介護認定で「要介護1以上」とされていることが条件となります。

自力の通院が難しいと医師が判断した場合

例外として要介護認定されていない場合でも、自力での通院が難しいと医師や歯科医師が判断した場合には、居宅療養管理指導が利用できる場合もあります。

介護保険で要介護1~5に判定されず、要支援1もしくは要支援2に認定された方も、「介護予防居宅療養管理指導」という居宅療養管理指導とほぼ同様のサービスを利用することが可能です。

往診・訪問診療・訪問看護との違いは?

介護保険や医療保険の制度を利用して、医療の専門職が利用者の自宅を訪問するサービスにはさまざまな種類があります。

居宅療養管理指導との違いと合わせて、それぞれの訪問サービスについても解説します。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導について改めて確認しておきましょう。

居宅療養管理指導とは、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などの医療専門職が、利用者宅に訪問して利用者とその家族に対して自宅で生活する上での注意点などを指導するサービスです。

医師と歯科医師以外の職種による訪問には、必ず医師か歯科医師による指示が必要となります。そして、訪問の目的はあくまでも指導であり、医療行為は原則行われません。

往診

居宅療養管理指導では、原則医療行為が行われない一方で、往診は患者や家族の求めに応じて医師が自宅に訪問して診察し、必要に応じて医療行為として投薬や治療が行われます。

また、往診は、あくまでも不定期に行う医師の訪問を表します。

急に体調が悪くなったり、いつもは通院できるが状態が悪化して通院できそうにないときなど、患者本人や家族から依頼を受けて医師が臨時で自宅に赴く診療の手段で、継続的に行うものではありません。

なお、介護保険のサービスではないため、ケアマネジャーとの連携は義務付けられていません。

訪問診療

往診が、あくまでも臨時の診療であることに対し、訪問診療は定期的な訪問が予定されている医師の診療を指します。

自宅や施設で生活している通院が困難な療養者に対して、計画的に医師が訪問して診療をすることで、要介護度が高い寝たきりの療養者や、終末期の患者など、定期的な診療を必要としている方が対象です。必要に応じて投薬や治療が行われます。

近年、病気や障害を抱えながらも、住み慣れた自宅での療養を希望される方が増加してきており、 訪問診療が注目されて来ています。

訪問診療を必要とする人は介護保険制度を利用している場合が多いですが、訪問診療そのものは介護保険制度によるサービスではないため、訪問診療医とケアマネジャーとの連携は義務付けられていません。

訪問看護

訪問看護を行うのは必ずしも看護師だけではなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、助産師、准看護師などの職種も含まれます。

訪問看護は、居宅療養管理指導に含まれておらず、介護保険や医療保険といった公的制度に沿って提供されるサービスです。

利用者の年齢や疾患の種類、その重症度などによって、介護保険か医療保険のどちらかの制度が該当するか決まります。

介護保険制度による訪問看護の場合、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて看護師や理学療法士などのリハビリ専門職が利用者宅に訪問し、医療的ケアやリハビリテーションを行います。

また、訪問看護師が提供するサービス内容は、医療処置を必要とする方へのケアや病状観察が中心です。

医療保険制度による訪問看護の場合は、ケアマネジャーとの連携は義務付けられておらず、看護師は医師から指示を受けてサービスを提供します。

介護保険と医療保険どちらの制度を利用していても、訪問看護は在宅医療の一種です。医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療と同様に、訪問看護は医療依存度の高い在宅療養者にとって必要なサービスと言えるでしょう。

近くの訪問看護事業所を探す!なお、訪問看護のサービスについては、こちらの記事でより詳しく解説をしていますので、合わせてご覧下さい。

訪問看護のサービス内容は?料金や利用条件・訪問介護との違いまで全て解説

居宅療養管理指導の手続き方法

居宅療養管理指導を利用したいと思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは居宅療養管理指導の手続き方法と事業者の選び方のコツ・ポイントをわかりやすく説明します。

医師またはケアマネジャーと相談

居宅療養管理指導は介護保険制度によるサービスなので、利用を希望する場合にはケアマネジャーに相談するといいでしょう。

ケアマネジャーはサービスの必要性を判断し、医師に連絡して必要なサービスや事業所を選定してくれます。

医師や歯科医師も居宅療養管理指導の指示が出せるので、最初に医師に相談することもできます。

その場合は、先に医師に相談したことをケアマネジャーに伝えましょう。その後ケアマネジャーが状況に応じて、訪問してくれる事業所を探してくれます。

また、しっかりとした管理事業所を探すためには、信頼できるケアマネージャーと契約するために居宅介護支援事業所を利用することが必要です。

近くの居宅介護支援事業所を探してみる!ケアプランの作成

ケアマネジャーが本人や家族、医師と相談してサービスの利用頻度や内容を決定していきます。

必要に応じて医師は、薬剤師や管理栄養士、歯科衛生士への訪問指示を行います。居宅療養管理指導においてケアプランは必ずしも必要ではありませんが、一般的にケアプランに記載されていることが多いです。

事業者を選び契約成立

利用者はケアマネジャーが選定した事業所と、サービス内容や注意事項を確認のうえ契約します。事業所は担当のケアマネジャーが探してくれますが、最終的に決定するのは利用者本人、またはご家族です。

かかりつけの薬局がある場合には、その薬局が居宅療養管理指導を行っているのかケアマネジャーに確認してもらうといいでしょう。

また、事業者を選ぶ前にあらかじめ選ぶポイントを明確にし、希望があるときにはケアマネジャーに伝えておくと選定がスムーズです。

老人ホーム・介護施設を探す

老人ホーム・介護施設を探す

事業者を選ぶ際のポイント

事業者を選ぶポイントはさまざまですが、その中でも特に意識してほしいポイントについてお伝えします。

契約時に必要な説明をしっかりしてくれるか

契約するときに、必ず事故が発生したときの対応や個人情報の取り扱いについての説明があるかを確認しましょう。

また契約書に、サービス内容や料金、苦情受付、キャンセル時の対応などの説明が明確に記載されているかも重要です。

万が一、事故や問題が発生したときに契約書に対応が明記されていないとトラブルの原因となるためです。

対応や言葉遣いに問題はないか

契約時やサービス開始後に、訪問時間や契約時間を守らなかったり、利用者や家族に対する言葉遣いに問題がないかも大切なポイントです。

もし周囲の人の口コミを確認できるようであれば、評判が高い事業所を候補に挙げておくこともおすすめです。

契約前に信頼関係が構築できるかで、その後のサービスの利用満足度も大きく異なります。

サービスが開始されてから少しでも違和感を抱いた場合は、放置せずにケアマネジャーに相談し、慎重に対応を検討するようにしましょう。

居宅療養管理指導についてまとめ

- 自宅で療養生活を送る要介護の方が利用できるサービス

- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などの専門家が自宅を訪問する

- 利用者の生活の質を向上するために療養上の管理や指導を行う

居宅療養管理指導についてご紹介しました。自宅で介護生活を送っていると、さまざまな疑問や不安が生じてくると思います。

居宅療養管理指導は、在宅で療養生活を送る要介護状態の方に対して、必要な指導をピンポイントで受けることができる制度です。

心配なことや困りごとがある方は、ケアマネジャーに居宅療養管理指導の利用について相談してみるといいでしょう。

この記事は専門家に監修されています

介護支援専門員、介護福祉士

坂入郁子(さかいり いくこ)

株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。

監修した専門家の所属はこちら