社会福祉士におすすめの就職先は?資格の取得方法から職場別の仕事内容・役割まで解説

更新日時 2023/09/18

「社会福祉士におすすめの就職先を知りたい!」

「現在のスキルを活かせる転職先は?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

社会福祉士は幅広い福祉の知識を学ぶので、様々な種類の職場で活躍できます。

また、介護経験や看護経験を活かせる職場が多いので、これまでに福祉職経験がある方にとっては魅力的な仕事が多いです。

こちらの記事では、社会福祉士におすすめの就職先の種類や福祉職経験を活かせる仕事を紹介していきますので、社会福祉士の仕事に興味がある方は参考にしてください!

- 自分の働きたいスタイルに合わせて、豊富な選択肢の中から就職先を選べる

- 多くの種類の職場で社会福祉士資格は活かせる

- 試験の合格率は新卒と既卒で大きく異なる

- 俯瞰的に考えられる人やコミュニケーション能力がある人は社会福祉士に向いている

社会福祉士におすすめの就職先

まずは、社会福祉士の転職先の種類について紹介していきます。

社会福祉士が相手にするのは、地域住民の人や高齢者、障がい者、児童など様々です。

地方公共団体

まずは、地方公共団体で働くという選択肢があります。

地方公共団体で働く社会福祉士は、都道府県や地方自治体の福祉事務所で公務員として働くことになり、安定した身分保障が得られるメリットがあります。

公務員は福利厚生がしっかり整備されており、ワークライフバランスが実現しやすい上に雇用も安定しているので、安心して働きたいと考えている方におすすめです。

主な仕事は、地域に住んでいる人たちの福祉関連の相談で、母子及び寡婦福祉や児童福祉、生活保護に関わる内容が代表的です。

安心して働ける魅力的な就職先ではありますが、自治体によっては採用に年齢制限が設けられている場合もあるため注意が必要です。

地域包括支援センター

地域包括支援センターに勤務して、地域の福祉相談に乗るような働き方もあります。

高齢者や障がい者、貧困に直面している家庭など、生活上の悩みや問題を抱えている地域住民の生活支援や相談に応じることが主な仕事です。

相談援助だけでなく、必要に応じて安否確認や専門機関との連携なども行うので、社会福祉制度に精通した社会福祉士としての強みを発揮できるでしょう。

また、自治体の部署と連携しながらセーフティネットの体制を整備するなど、関係機関と協力しながら地域福祉の質の福祉の向上を図ることも重要な仕事です。

病院

病院で働いている社会福祉士は「医療ソーシャルワーカー」とも呼ばれますが、患者やその家族の相談や支援をすることが主な仕事です。

症状に関する不安に寄り添ったり、医療費の支援・免除を受けられる制度(高額療養費制度など)を説明したり、入院や治療に関する不安や悩みが軽減できるようにサポートすることが重要な仕事となっています。

また、必要に応じて関連機関との連絡や調整も行っており、患者の回復をサポートするための重要な役割を果たしています。

医療ソーシャルワーカーの仕事は本当にきつい?仕事内容や大変な理由・働く人の本音を紹介

介護施設

少子高齢化の影響もあり、介護業界における社会福祉士の需要も高くなりつつあります。

介護施設で勤務する場合は、社会福祉士では無く「生活相談員」と呼ばれることもありますが、多くの介護現場において生活相談員は利用者の相談に応じるなどの重要な役割を果たしています。

入所前面談や入退所の手続きをはじめ、利用者やその家族の相談対応などが代表的な仕事ですが、介護施設の説明や介護保険制度なども併せて行います。

生活相談員を募集している介護施設は増えていることから、今後も活躍の幅は広がっていくでしょう。

生活相談員とケアマネの違いは?仕事内容・給料の違いやキャリアアップのコツを解説

介護老人保健施設

介護老人保健施設とは、高齢者の方の自立を支援して家庭への復帰をサポートするための施設です。

運動機能を回復させるためのリハビリテーションや、食事・入浴などの日常サービスや介助などを行っており、社会福祉士は幅広い知識を活かして医療・福祉・介護など必要な社会保障サービスを提案します。

主に支援相談員やケアマネージャーとして活躍するケースが多く、実際の介護現場に立つというよりも「必要なサービスをコーディネートする」ようなイメージです。

特別養護老人ホーム

社会福祉士は、特別養護老人ホームの生活相談士として活躍することもできます。

特別養護老人ホームは、日常的な介護が必要な高齢者を支えるための施設です。この施設は、要介護度3以上である方々を対象としています。

病気の治療が必要になった場合や介護度が改善した場合には、施設を退去することが求められる時もありますが、「看取」を行うことも存在し、利用者の最終期の時間を担うことも多くあります。

高齢者やその家族に対する情報提供やサポート、施設での生活をスムーズに始める手助けを行うのが主な仕事です。

特別養護老人ホーム(特養)と有料老人ホームの違いは?特徴や費用・入居条件を比較

障害者支援施設

障害者支援施設に勤務して、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者など、様々な障害を抱えている方の支援をする働き方もあります。

勤務差によって仕事内容や果たしている役割は異なりますが、社会福祉士も利用者の自立支援など重要な役割を担っています。

「生活指導員」「支援相談員」など様々な名称で呼ばれるケースが多いですが、ハンデを抱えつつも自立したが生活できるようにサポートする役割を果たすことには変わりありません。

他にも、利用者の相談援助や施設の入退所手続きなどの業務や、家族との連絡調整を行うこともあります。

デイサービス

デイサービスの生活相談員として活躍するのも社会福祉士の一つの選択肢としてあります。

デイサービスは高齢者が自宅での生活を維持しながら、定期的に施設に訪れて日帰りで様々なサービスを受ける仕組みです。

特別養護老人ホームと同様に、要介護3以上の人が対象で、介護保険が適用されています。

主な仕事内容は、高齢者の家族からの利用相談を受けたり、入退所手続きの案内やサービスの利用方法に関する説明を行ったりすることです。

介護職と兼務することもできるので、施設内では介護職員と連携をとりながら利用者のサポートに取り組むケースも多くあります。

デイサービスの仕事はきつい?大変な理由から向いていないと感じた時の対処法を解説

児童福祉施設

社会福祉士の資格を取得すると児童福祉司任用資格も取得でき、児童福祉司として働けるようになります。

そのため、児童の健全な発達を支援するために児童福祉施設で働くという選択肢もあります。

何らかの問題を抱えた児童や家族の相談に応じたり必要に応じて支援を行うなど、子どもをサポートするための重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

必要に応じて家庭訪問や家庭環境の調査を行うなど、児童が抱える問題を解決するために専門的な知識を活かせるので、やりがいが大きな仕事と言えます。

学校

学校に勤務して、スクールソーシャルワーカーとして勤務する働き方もあります。

生徒たちが抱える様々な問題に対して相談できるような場を提供したり、その問題を解決するために家族や学校と連携をとって手助けしたりします。

ただ問題を解決するだけでなく、児童の健全な成長をサポートし、学業や社会生活への適応を支援する役割を担っています。

また、公立学校内での正規の職員として勤務するためには、公務員試験に合格することが必要です。

【2024年版】介護職向けのおすすめ転職サイト20選|求人数・評判を基に徹底比較

社会福祉士の就職先と職種

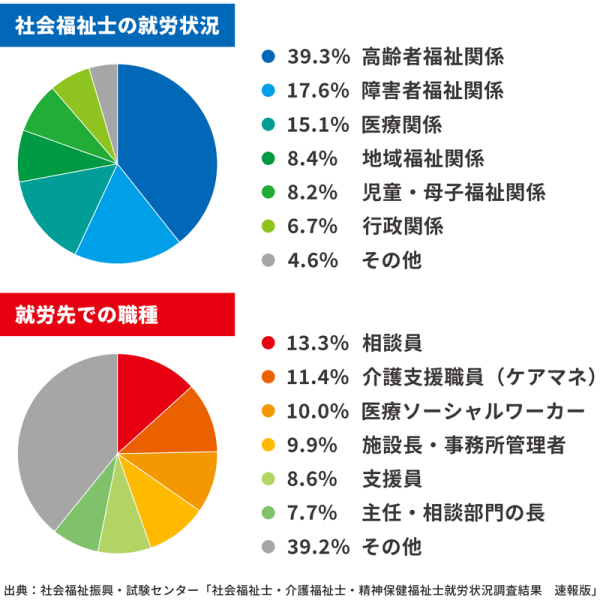

社会福祉振興・試験センターの「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果 速報版」(令和2年)によると、社会福祉士が就労している分野は下記の通りです。

- 高齢者福祉関係:39.3%

- 障害者福祉関係:17.6%

- 医療関係:15.1%%

少子高齢化の影響もあることから、社会福祉士の4割近くが介護業界で働いていることが分かります。

介護保険制度は身近な制度ではありますが、複雑な面もあるので介護福祉士のような専門家の存在は欠かせません。

自立した生活を送るために必要なサービスを検討することも重要な役割なので、今後も介護業界において高い需要があるでしょう。

他にも、障害者福祉関係や医療関係の分野でも活躍している社会福祉士は多いので、自身が興味のある分野・得意な分野で強みを活かしていきましょう。

また、社会福祉士の職種について見てみると、

- 相談員が13.3%

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)が11.4%

- 医療ソーシャルワーカーが10.0%

- 施設長・事務所管理者が9.9%

上記のようになっており、社会福祉士資格を取得すると様々な職業として働けることが分かります。

相談員が最も多いですが、患者や利用者の状況に合わせて必要な相談を行い、安心して生活できるように支援するなど重要な役割を果たしています。

ヤングケアラー支援でも社会福祉士は活躍する

近年は「ヤングケアラー」と呼ばれる児童が増えており、社会問題になりつつあります。

テレビCMでも流れていることからご存じの方も多いかと思いますが、ヤングケアラーとは「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」を指します。

例えば、

- 障害や持病を抱えている家族がおり、炊事や洗濯などの家事をほぼ全て担っている

- 幼い弟・妹の生活の世話をしている

- 認知症の祖父母が同居しており、必要に応じて介護している

上記のような事例が挙げられますが、いずれにしても学校を休みがちになったりして、勉強や人間関係の構築に悪影響が出てしまう恐れがあります。

2021年6月1日には、このようなヤングケアラーを支援するために、全国に先駆けて神戸市が相談を受け付ける専用窓口を開設しました。

相談窓口には社会福祉士や精神保健福祉士が常駐していますが、ヤングケアラーの問題が深刻化していくにつれて、追随する自治体は増えていくでしょう。

少子高齢化が進むにつれて、自宅で介護をせざるを得ない児童が増えるという懸念もあることから、社会福祉士が頼られる場面が増えていくと考えられます。

時代に応じて様々な社会問題が発生するので、社会福祉士は知識のブラッシュアップや時事問題にも精通しておく必要があるでしょう。

社会福祉士とは

次に、そもそも社会福祉士とはどんな職業なのかを見ていきましょう。

いくつかのポイントに分けて解説していくので、仕事内容のイメージ作りに役立ててください。

そもそも社会福祉士とは

そもそも、社会福祉士は「ソーシャルワーカー」と呼ばれる職業で、その名の通り社会福祉のために働いています。

社会保険制度はもちろん、地域福祉や権利擁護など幅広い知識を学ぶ資格なので、取得できれば様々なフィールドで活躍できるようになります。

基本的に、社会福祉士の仕事は身体や精神などに問題を抱えており、日常生活を送ることに困難が生じている人(さらにその家族)の相談に乗ったりアドバイスをすることです。

また、自治体の専門部署や健康医療・福祉のサービスなどと連携しながら必要なサポートをする機会も多いので、社会的に果たしている役割は非常に大きいと言えるでしょう。

社会福祉士は今注目されている

社会福祉士は近年注目を集めています。まず、社会福祉士は国家資格であり、比較的信頼性が高い職業といえます。

また、世の中で児童虐待や貧困問題など社会的な課題に対して関心が向いており、社会福祉士の需要が高まっています。

社会福祉士の職業は、就職や転職に関しても有利なだけでなく、経験を積んで管理職を目指せるなどキャリアアップできる可能性が高いです。

このように将来性が高いというポイントも社会福祉士が注目を集めている原因といえるでしょう。

社会福祉士の人数

厚生労働省の資料によると、社会福祉士の登録者数は令和4年9月時点で27万1098人でした。

2022年度の社会福祉士合格者の内訳を見ると、男性が32.7%、女性が67.3%となっており、資格取得者は女性の方がやや多いことが分かります。

また、2022年度の合格者の43.3%が30代以下だったので、若い方で社会福祉士になる人が増えていると言えるでしょう。

社会福祉士の給料

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果によると、社会福祉士の平均年収は403万円でした。

日本人の平均年収が約443万円であることを考えると、社会福祉士の年収はやや低い水準にあると言えます。

年齢や性別によっても年収が変わり、例えば30代の男性の平均年収が426万円・30代女性の平均年収が347万円、50代男性が564万円・50代女性が421万円という結果でした。

厚生労働省「令和4年 賃金構造基本統計調査」によると、介護士の平均年収は362.9万円のため、介護士と社会福祉士の給料はあまり変わらないことが分かります。

なお、当然のことながら勤続年数によっても年収は変わってくるので、あくまでの参考値として見ておくと良いでしょう。

社会福祉士はやりがいがある

社会福祉士の仕事は、相談者に向けてより良いサポートを提供し、人の日常生活を支援することです。

相談者の背景や家庭状況を織り交ぜつつ、最適な支援策やアドバイスを提供する必要があるため、簡単な仕事ではありません。

その反面、人々が困難な状況から抜け出す手助けをしたり、新たな可能性を見出したりすることによって達成感が得られ、やりがいにつながっていきます。

介護福祉士やケアマネージャーとの違い

社会福祉士は高齢者福祉にも関わっているので、介護福祉士やケアマネージャーと混同されがちです。

しかし、それぞれの仕事には違いがあるので、仕事内容の違いや各職種が専門としている内容を把握しておきましょう。

まず、介護福祉士は障がい者や高齢者の方に対して身体介護や生活援助を行っており、介護の現場に立って実際に介護サービスを提供しています。

さらに、介護のエキスパートとして利用者や家族の相談に乗ったり、施設や行政と連携しながら自立した生活を送るために必要な介護が受けられるように支援しています。

また、ケアマネージャーは介護サービスの利用者に対して「ケアプランの作成を行うこと」が主な業務となっており、このケアプランの作成はケアマネージャーしか行うことができません。

しかし、社会福祉士は介護を必要とする人に限らず、障がいや病気で働けない人や何らかの事情で生活に困っている人まで、幅広い人たちをサポートしています。

介護福祉士やケアマネージャーは、介護分野の生活支援やサービス提供に特化しており、障がい者や生活困窮者に対する支援に携わることは少ないので、介護分野に特化したエキスパートという立ち位置です。

一方、社会福祉士は様々な生活弱者を対象とした福祉に関する総合的なコーディネーターの役割を担っていると言えるでしょう。

【支援対象別】社会福祉士の仕事内容・役割

続いて、支援対象者別に社会福祉士がどのような仕事をしているのかを見ていきましょう。

仕事内容の種類について知れば、イメージがより湧くでしょう。

支援対象が高齢者の場合

支援対象が高齢者のケースを見てみると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで高齢者の方をサポートする働き方が多いです。

施設で生活している高齢者だけでなく、デイサービスを利用する方の生活全般をサポートするので、高齢者福祉や介護保険に関する知識が欠かせません。

他にも、施設へ入所するための手続きや相談の受付、家族との連絡なども行うので、本人や家族の希望をヒアリングしながら最適な支援を行う必要があります。

支援対象が障害者の場合

障害と一言に言っても、身体障がい者や精神障がい者、知的障がい者など状況や症状は様々です。

このように、障がいを抱えている患者と家族に対する相談業務や、必要に応じて生活介助を行うこともあります。

利用者の家族との連絡調整や施設の入退所に関する手続きなど、障がい者を抱えている方がスムーズに自宅・施設間の移動ができるように支援することが主な仕事ですが、障害者に対する支援と障害者自立支援制度に精通した社会福祉士は重宝されるでしょう。

支援対象が子供の場合

病気や怪我などの身体的な原因や学校内のトラブルによる精神的なダメージなど、様々なハンデを抱えている子どもの支援も行います。

医療現場や学校などの教育機関と連携しながら、子どもの状況に合わせて最適なサポートを行うことが重要な仕事です。

他にも、虐待を受けてしまっていたり、経済的に困窮してしまっている家庭の子どもへのサポートを行うこともあります。

子どもたちの健やかな成長を支えていくためには、個々のニーズや環境を理解し、適切な支援策を展開する能力が重要です。

子どもを支援する場合は、児童相談所や児童養護施設、障がい児入所施設などが主な職場となるでしょう。

支援対象が生活困窮者の場合

地域の生活サポートセンターやNPO法人に勤めて、生活困窮者を支援する仕事もあります。

生活に困窮してしまう原因は様々ですが、障がいや病気、家庭環境などが原因で生活に困窮してしまった人の相談に応じるなど、必要なサポートを行います。

コロナウイルスの影響で失業してしまい経済的に困窮してしまった家庭は多いので、ここ数年は生活困窮者を支援する機会が増えているのが実情です。

具体的な仕事内容は、都道府県の福祉事務所などに勤務して、困窮者の家庭に訪問をしたり支援を受けるために必要な手続きの手伝いを行うことが代表的です。

支援対象が地域住民の場合

地域住民全般を支援する場合は、各自治体の社会福祉協議会などに勤務して生活に困っている方や福祉サービスが必要な方の相談対応を行います。

地域包括支援センターなどの関係機関と連携しつつ、各住民ごとの事情に合わせた提案を行ったり、手続きの手伝いなども行います。

他にも、町内会などに対して、福祉の専門家として助言を行う場合もあるので、地域福祉の向上に携わりたい方は社会福祉協議会などへの就職がおすすめです。

社会福祉士の資格取得ルートの種類

社会福祉士資格を取得するためには、3つのルートの種類があります。

なお、そもそもの前提として、社会福祉士になるには社会福祉士国家試験に合格する必要がありますが、受験資格をクリアするための3つのルートが用意されています。

厚生労働省によると、社会福祉士の合格率は31.1% であり、新卒・既卒のルート別合格率は下記の表のようになっています。

新卒の場合はやや合格率にブレがありますが、既卒の場合はどのルートで国家試験を受けても合格率はさほど変わらないため、自分に最適なルートを選んで資格取得を目指しましょう。

ルート1・大学や短大のみ通い養成施設に通わない

1つ目は、福祉系の大学・短大で学んだ後、養成施設に入らずに国家試験を受けるルートです。

福祉系大学に入学した場合、4年間大学で学んで指定科目を履修すれば国家試験を受けることができます。

福祉系短期大学に入学した場合、2年もしくは3年学んで指定科目を履修した後に、相談援助実務を1~2年(2年生単位大学の場合は2年、3年生の短期大学の場合は1年)経験すれば、国家試験を受けることができます。

ルート2・短期養成施設に通う

下記に該当する場合は、さらに6ヶ月以上短期養成施設に通うことで社会福祉士試験の受験資格を得ることができます。

- 4年生福祉系大学で基礎科目を履修

- 3年生福祉系短期大学に通い基礎科目を履修し、1年以上の相談実務がある

- 2年生福祉系短期大学に通い基礎科目を履修し、2年以上の相談実務がある

- 社会福祉主事養成機関に通い、2年以上の相談実務がある

- 児童福祉司・身体障害者福祉司・査察指導員・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事のいずれかの相談実務が4年以上ある

ルート3・一般養成施設に通う

下記に該当する場合は、さらに1年以上一般養成施設に通うことで社会福祉士試験の受験資格を得ることができます。

- 4年生の一般大学を出ている

- 3年生の一般短大を出て、1年以上の相談実務がある

- 2年生の一般短大を出て、2年以上の相談実務がある

- 相談実務が4年以上ある

社会福祉士の試験とは

続いて、社会福祉士試験の情報についてお伝えしていきます。

試験時期

社会福祉士試験は年に1回、毎年2月上旬に行われています。

試験は午前の部と午後の部に分かれており、試験時間は合計で4時間にも及ぶので、長時間にわたって集中力を維持しなければなりません。

なお、時期的にもまだまだ寒いので、防寒対策をしっかりと行ったうえで試験に臨みましょう。

合格基準

合格基準は「総得点の60%程度」となっており、試験は150点満点なので90点前後が合格ラインとなります。(ちなみに、第34回試験の合格基準点は105点と高めでした)

また、足切り制度が設けられており、試験問題の18科目すべてで、1科目につき最低1問以上正解することも求められます。

各科目をバランスよく勉強すれば気にする必要はありませんが、極端に苦手科目がある場合は注意しましょう。

試験科目

試験科目は非常に幅広く、下記のようになっています。

- 人体の構造と機能および疾病

- 心理学理論と心理的支援

- 社会理論と社会システム

- 現代社会と福祉

- 地域福祉の理論と方法

- 福祉行財政と福祉計画

- 社会保障

- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

- 低所得者に対する支援と生活保護制度

- 保健医療サービス

- 権利擁護と成年後見制度

- 社会調査の基礎

- 相談援助の基盤と専門職

- 相談援助の理論と方法

- 福祉サービスの組織と経営

- 高齢者に対する支援と介護保険制度

- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

- 就労支援サービス、更生保護制度

福祉に関連した様々な内容を学ぶので、バランスよく勉強することを意識しましょう。

受験料

社会福祉士の受験料は19,370円となっています。

なお、精神保健福祉士も同時に受験する際は36,360円、共通科目免除で受験する場合は16,230円です。

決して安くはない受験料が発生するので、一発合格を目指して頑張りましょう。

【2024年版】介護職向けのおすすめ転職サイト20選|求人数・評判を基に徹底比較

【新卒・既卒】社会福祉士の就職を成功させるコツ

続いて、社会福祉士としての転職を成功させるためのコツについて紹介していきます。

就職希望先の情報を調べる

社会福祉士に限らず、ホームページなどを利用して就職希望先の情報を事前に調べておくことは必須です。

社会福祉士は様々な人を相手にすることになるので、「どんな人を相手に仕事をするのか」「職員の人数は何人くらいいるのか」をチェックしましょう。

どんな人を相手にするのか

職場によって関わる相手が全く違うので、自分がどのように社会福祉士として働いていきたいのかを整理しておきましょう。

自分が支援したい人を明確にしておくことでミスマッチのリスクを抑えることができるので、心地よく新天地で働くためにも相手にする人たちについては調べておきましょう。

例えば、「高齢者の方の生活をサポートしたい」と考えているのであれば、介護施設や老人保健施設などが有力な選択肢となります。

自分が向き合いたい相手やサービスを提供したい層を明確にし、それに基づいて適切な職場やポジションを選択することで、より充実したキャリアを築いていくことができるでしょう。

なお、支援したい対象が自分の中で定まっていない場合は、幅広い人を相手にして様々な経験を積むことができる地方公共団体など、公務員として働くのがおすすめです。

職員の人数はどれくらいか

職員の人数によって1人当たりの仕事量が判断できるため、転職希望先の職員の人数を確認しておきましょう。

職員の数が少ない場合、1人あたりの業務量も多いことが予想され、自分が担当するべき仕事以外の仕事もこなさなければならないケースが考えられます。

そのため、自分の強みを活かして心地よく仕事をするためにも、職員の人数が少ないところはなるべく避けることをおすすめします。

職場の雰囲気が自分と合っているのか確認する

ホームページなどを通して希望の転職先の情報を入手出来たら、職場の雰囲気と自分が合っているのかを調べましょう。

表面上は魅力的な職場に見えても、いざ就職したら「想像と違った」というケースはざらにあるので要注意です。

転職サイトに掲載されている口コミなどを見て職場の雰囲気を掴んだり、実際に職場見学をして雰囲気を体験しに行くといいでしょう。

実際に職場を見学することで、その職場のスタッフの雰囲気や利用者の雰囲気を知ることができるため、「安心して働けそうか」「自分がその職場に馴染めそうか」を知ることができます。

社会福祉士が就職先を探せる求人サイト3選

続いて、社会福祉士の方や社会福祉士に転職したいと思っている方におすすめの求人サイト・エージェントを3つ紹介していきます。

社会福祉士としての経験や関連資格を活かせる求人も探せるので、ぜひ登録してみてください。

介護ワーカー

※画像出典:介護ワーカー公式サイト

- 年間転職成功実績1万件以上

- 面接対策や条件交渉などサポートも充実

- 求人数も9万件以上と豊富

介護ワーカーは年間での転職成功件数が1万件を超える転職サイトです。

社会福祉士の求人が約7,500件載っているので、様々な事業所を比較検討した上で自分とマッチする求人を探すことができます。

担当者が面接の日程調整から面接対策まで幅広くサポートしてくれるので、サービスの質の高さも魅力です。

介護ワーカーで求人を探す!カイゴジョブエージェント

※画像出典:カイゴジョブエージェント公式サイト

- 専任キャリアパートナーが転職をサポート

- 職場環境・福利厚生も考慮可能

- 全国の求人を掲載

カイゴジョブエージェントは東証プライム上場企業が運営している、介護業界の転職サイトです。

社会福祉士の資格を活かせる求人も約5,000件載っているので、有資格者の方は様々な求人を探すことができるでしょう。

なお、「カイゴジョブ」と「カイゴジョブエージェント」という2つのサービスがありますが、担当者が転職のサポートをしてくれるカイゴジョブエージェントの方がおすすめです。

担当者は求人情報に精通しており、職場の雰囲気なども考慮して転職サポートをしてくれるため、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

カイゴジョブエージェントで転職する!リクルートエージェント

※画像出典:リクルートエージェント公式サイト

- 転職実績NO.1

- 非公開求人10万件以上

- サポートが丁寧

リクルートエージェントは、2019年度の転職実績でNo.1を獲得している実績のある転職エージェントサービスです。

リクルートエージェントが取り扱っている社会福祉士の非公開求人は約100件と、やや少なめです。

しかし、厳選された質の高い求人が掲載されているため、ミスマッチを防ぐという観点からすると信頼できます。

社会福祉士や医療関係の職業以外にも様々な業種の求人があり、経験と知識が豊富なキャリアアドバイザーが希望に合った求人を紹介してくれるため、非常に頼れる存在です。

応募書類の添削や面接対策、業界分析情報の提供など充実した支援を行っているので、有効活用しましょう。

リクルートエージェントで異業種へ転職!社会福祉士に転職する理由

続いて、実際に社会福祉士に転職した人が「なぜ転職したのか」、理由などを紹介していきます。

未経験でもなれる

社会福祉士は、試験に合格すれば誰でもなれます。

受験資格の中には相談実務が求められているものもありますが、未経験でも社会福祉士として働くことは可能なので、ハードルはそこまで高くありません。

また、少子高齢化や精神疾患を抱えている人が増えている日本においては、社会福祉士の需要は今後も高くなっていくでしょう。

それに対して、社会福祉士の数は少なく売り手市場の状況なので、未経験でもなれる社会福祉士は魅力的な職業なのです。

年齢関係なくなれる

社会福祉士は未経験でもなれる上に、年齢も関係ありません。

とはいえ、実際には実務経験があり、ある程度の社会人経験がある人のほうが歓迎されやすい点は知っておきましょう。

また、30~40代の転職では、即戦力として求められるケースが多いため、できれば社会福祉士として働く前に介護士や自治体の相談員などで関係した経験を積む方が有利です。

なお、厚生労働省によると、令和2年の社会福祉士の合格者の半数以上が30歳以上だったので、ある程度の経験がある人が多いと予測できます。

介護経験を活かしてキャリアアップできる

社会福祉士として働いている人の中には、社会福祉士になる前は介護士やケアマネージャーとして働いており、キャリアアップとして転職する人が多いです。

ケアマネージャーから社会福祉士に転職する場合、ケアマネージャーの経験が社会福祉士試験の受験資格の1つである「実務経験」に含まれるので、他の職業の人よりも受験までのハードルが低くなります。

また、社会福祉士の資格を持っていることで自身の市場価値が高まるのはもちろん、勤務先で管理職を目指せたり独立することも可能になるので、自身の職業人生を豊かにするための選択肢が増えるメリットがあります。

社会福祉士に転職した人の口コミ

続いて、実際に社会福祉士に転職した人の口コミを紹介していきます。

給料があまり変わらない

キャリアアップを目指したいという理由で社会福祉士の資格を取得し、介護職から地域包括支援センターに転職しました。

しかし、残念ながらそれほど給与はアップせず、むしろ夜勤手当がなくなったので減収。

合格率30%弱の難関試験をクリアしたのは嬉しいですが、勉強の努力が待遇アップに結びついていないのは残念です。

仕事ができなくて辛い

大学在学中に社会福祉士の資格を取得し、1年間の介護職経験を経て介護老人ホームの生活相談員をしています。

資格勉強では様々な専門的な学習ができ、知識も習得できましたが、実際に働いてみると資格勉強や1年間の介護経験だけではカバーしきれない業務が多くあります。

介護の仕事は、知識では無く人生経験やコミュニケーション能力の方が重要であることを痛感する日々で、自分には社会福祉士は合わなかったのかもしれません。

仕事が多い

社会福祉士の仕事はとにかくやる事が多いので、想像以上に激務です。

自分の単量領域の線引きが曖昧で、周囲の社会福祉士への理解が不十分と感じる場面も多いので、仕事量の多さは実際に転職する前のミスマッチ事項となっています。

もちろん、社会福祉士として自分が頼られるのは嬉しいのですが、これ以上仕事量が増えてしまうとパンクしてしまいそうです。

社会福祉士に向いている人

続いて、社会福祉士に向いている人の特徴について見ていきましょう。

違う立場の人ともうまくやれる人

社会福祉士は自分とは立場の異なる支援対象の人や関係各所の人と連携しなければならないので、多くの人と関わらなくてはなりません。

そのため、自分とは異なる立場の人と接する際にも、その人の立場に立って上手にコミュニケーションを取れる人は社会福祉士に向いていると言えるでしょう。

社会福祉士の仕事は、相手の立場に立って柔軟に対応する必要があることから、他人と上手にコミュニケーションが取れれば仕事がスムーズに進みます。

俯瞰的に考えられる人

支援者の相談に乗ることも重要な仕事ではありますが、ただ相談に乗って共感をするだけではなく、課題や問題を解決するための解決策を考えなければなりません。

そのため俯瞰的に物事を考えることができ、様々な角度から問題解決の糸口を探れる人は社会福祉士に向いていると言えるでしょう。

社会保険制度や自治体の支援制度について精通している必要があるので、知識をブラッシュアップしながら俯瞰的に物事を考えることができれば尚良いです。

思いやりを持って人に接することができる人

支援者から本音や悩みの本質を聞き出すためにも、上手くコミュニケーションが取れることが重要となります。

そのため、思いやりの心を持って人に接することができ、相手が安心できるような雰囲気作りが得意な方であれば、社会福祉士に向いています。

また、共感力や聴く力を養い、相手の立場や感情に寄り添えるかどうかも大切です。相手の言葉だけでなく、非言語的なサインや微細な感情の変化にも敏感に気づくことが求められます。

周りと協力するのが得意な人

社会福祉士は、職場の同僚以外にも関係各所や関係機関と連携して支援者の問題解決に取り組む職業なので、チームワークが求められます。

そのため、周りと協力するのが得意な人の方であれば、協力しながらスムーズに仕事を進められる可能性が高いでしょう。

特に、日頃から専門的な仕事をしている人であれば自分よりも専門的なスキルや知識を習得しているため、良好な関係を築いておくことでいざという時に頼れるメリットがあります。

社会福祉士として働くメリット

次に、社会福祉士として働くメリットについて紹介していきます。

社会福祉士として働いていると、

- 人の話を聞くのがうまくなる

- 仕事できる領域が広くなる

- 自分の専門分野の知識が増える

上記3つのメリットがあります。

人の話を聞くのがうまくなる

社会福祉士の主な業務は支援者との相談で、時には理不尽な相談に乗ることもあります。

基本的に聞き上手でなければ勤まらない仕事ではありますが、仕事を通じてより聞き上手になる社会福祉士は非常に多いです。

社会福祉士に限らず、人の話を聞いて相談内容の本質を的確に把握することはどのような仕事でも役立つスキルなので、貴重な能力を習得できるメリットがあります。

仕事できる領域が広くなる

社会福祉士は国家資格なので、資格そのものは高く有資格者になると仕事できる領域が広がるメリットがあります。

仕事の幅が広がると、当然のことながら応募できる求人も増えるため、転職先探しが楽になる効果も期待できます。

仕事の選択肢が増えればキャリアにも良い影響を及ぼせることから、充実した職業人生を送るための一助になってくれるでしょう。

自分の専門分野の知識が増える

社会福祉士の勉強を通じて福祉に関連した制度を網羅的に学べますが、自分の職場の関連分野の知識に詳しくなるメリットがあります。

例えば、介護施設に勤めている場合は、介護保険制度や高齢者福祉のエキスパートになれるので、自分の大きな強みとなるでしょう。

専門分野の知識が増えれば仕事でのパフォーマンスが上がるため、自身のキャリアを充実させることができるでしょう。

社会福祉士として働くデメリット

最後に、社会福祉士として働くデメリットについて紹介していきます。

給料が仕事内容の割に合わない

先述したように、社会福祉士の平均年収は403万円となっており、「難関資格を取得した割には低い」と感じる方も多いでしょう。

また、職場によっては激務であるケースも多く、忙しい割には給料などの待遇が良くないのが実態となっています。

職場から資格手当が支給されれば金銭的メリットを感じられますが、全ての職場で資格手当が支給されるわけではありません。

「社会福祉士資格を取得=即収入アップ!」とはならない点には注意してください。

社会福祉士の資格は必須ではない

介護施設の相談員など、社会福祉士資格を持っていると有利になる求人が多いのは事実ですが、資格は必須ではありません。

実際に、無資格で有資格者と同じ仕事をしている人も居るので、このような事実に直面すると「資格を取得する意味があったのか?」と思ってしまうのは仕方の無いことです。

多くの現場では「社会福祉士資格を持っていると役に立つけど、必須ではない」という扱いなので、この点には留意しておきましょう。

社会福祉士の勉強で即戦力になれるわけではない

社会福祉士資格を得るための勉強では、様々な専門的な領域について学びます。

しかし、実際には各福祉分野について浅く広く学んでいるので、資格を取得していれば即戦力として活躍できるかというと、決してそんなことはありません。

現場で即戦力として活躍するためには経験が何よりも重要なので、即戦力として活躍できなくても気にする必要はありません。

勉強の過程で学んだ知識と経験をブレンドすることで大きな武器となるので、しっかりと経験を積んでいきましょう。

社会福祉士の仕事やおすすめ就職先まとめ

- 地方公共団体や介護施設、児童福祉施設など幅広いフィールドで活躍できる

- 高齢者・障害者・生活困窮者の支援など、仕事のやりがいは大きい

- 聞き上手でコミュニケーションを取るのが上手な人は社会福祉士に向いている

- 社会福祉士の資格取得が即収入アップに直結するわけでは無い

社会福祉士は高齢者や障害者をはじめ、何らかのハンデを抱えている方のサポートをします。

非常にやりがいが大きく常に需要がある仕事なので、安心して長期的に働ける魅力的な職業と言えます。

介護をはじめ、様々な経験を活かせる場面も多いので、興味がある方は社会福祉士資格を取得して様々な人のサポートに従事してみてはいかがでしょうか?